Anne Will Krieg

Alles bedauerliche Einzelfälle?

Teile der Presse und Medien geben ein desolates Bild ab. Borniert wird festgehalten an einer Realität im Diskurs, die nicht mehr existiert. Reflexionslos lässt man sich von antidemokratischen Kräften durch die Medienlandschaft jagen und macht sich zum Erfüllungsgehilfen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Kein Stöckchen zu hoch, keine Angst zu klein. Man springt auf Emotionen, statt sich um Zusammenhänge zu kümmern. Gehauen wird auf Bürgergeldempfänger, angeheizt die Migrationsdebatte. Man sieht sich verpflichtet Rechtsextreme in Talkshows zu hofieren und sie vor einem Millionenpublikum zu normalisieren. In bürgerlichen Feuilletons werden ausgesprochene Faschisten romantisiert, portraitiert und die Rechtsradikalen wegen ihrer „mutigen“ Debatten gefeiert. Derweil wird das Neutralitätsgebot bis ins Absurde beschworen, obwohl es in seiner reflexionslosen Anwendung zum Gegenteil dessen führt, was es bezwecken soll.

Wendet man sich nur den letzten Tagen zu, findet man Grenzüberschreitungen zu Genüge. Im ZDF Sommerinterview stellt der Moderator gegenüber Markus Söder den Sinn der Brandmauer in Frage und legt eine Koalition mit der AfD nahe.1 Im ARD Sommerinterview lehnt die Moderatorin die Vermögenssteuer ab und vergleicht sie mit den Methoden des Unrechtsstaats der DDR.2 Es kommt heraus, dass die ARD intern nach rechtspopulistische Journalist*innen suchte, um Meinungsvielfalt abzubilden.3 Unter dem Titel: „Eine ganz normale Deutsche“ ist der Spiegel sich dabei nicht zu schade, genau jener Rechtspopulistin aus der ARD Schmiede ein großes Interview für die Reichweitengenerierung ihrer Buchpremiere zu schenken. 4 Als Julia Klöckner die taz mit rechter Hetze gleich setzte5 (auf einer Veranstaltung des rechtspopulistischen Gründers eben jenes Hetzmediums) können manche Journalisten darin nur einen bedauerlichen Einzelfall von Frau Klöckner erkennen. Wiederholte Grenzüberschreitungen seien keine Belege für etwas. Währenddessen werden in den anderen Sommerinterviews Rechtsextreme und Verfassungsfeinde interviewt und verhätschelt, als hätten wir noch 2010.

(Opens in a new window)

(Opens in a new window)ANNE MACHT ANGST

Über den Journalismus in Deutschland muss mehr gesprochen werden. Offensichtlich gibt es gravierende Probleme – und der Journalismus selbst scheint nicht fähig, sie aus eigener Kraft zu lösen. Um das zu thematisieren, lohnt es sich, einen aktuellen Beitrag genauer zu untersuchen und an diesem grundlegende Schwachstellen der derzeitigen Berichterstattung offenzulegen.

Das soll an der Reportage „Angst vor Krieg - die Deutschen in der Zeitenwende“ von und mit Anne Will, geschehen. Sie ist ein Beitrag des NDR aus dem April 2025. Und beschäftigt sich mit der Sorge um einen drohenden Krieg in Europa. Im Begleittext wird die Fragestellung der Reportage wir folgt gesetzt:

“Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor mehr als drei Jahren wächst in Deutschland die Angst vor einem Krieg. Und seit der Amtsübernahme Donald Trumps scheint sich die Lage zuzuspitzen. Wie verbreitet ist die Kriegsangst? Wie gut wären wir Deutschen auf einen Krieg vorbereitet?”

Um das herauszufinden interviewt Anne Will Menschen und Politiker und reist an die litauische Grenze, um dort die Bundeswehr zu besuchen. Die Reportage gibt sich aus als eine Recherche über die Lage der Nation. Anne Will wird als reisende und neutrale Journalistin, die sich in Deutschland umsieht, inszeniert. Einsam. Objektiv. Wie der Titel es anzeigt, geht es dabei um Angst. Aber schnell zeigt sich in der Reportage, dass es um Aufklärung und Recherche weniger und vielmehr um die Produktion von Angst selbst geht. Das geschieht über die Bildgestaltung, die Sprache, die Interviewführung und die strukturelle Gestaltung der Reportage. An jenen Punkten zeigt sich, dass es sich hierbei nicht um objektive Berichterstattung handelt, sondern um tendenziösen Journalismus und plumpe Manipulation.

Bevor aber die einzelnen Punkte analysiert werden, ist noch eine Sache am Begleittext festzustellen, der sich auch durch die Reportage zieht: die Darstellung der aktuellen Lage als ein Ergebnis kurzfristiger Ereignisse. Die Angst vor Krieg wird festgemacht an dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber vor allem an der Absage der USA, in Gestalt von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, gegenüber Europa verlässlicher Partner zu bleiben. Es wird so getan, als hätte all dies kaum oder keine Vorgeschichte. Als hätte Putin nicht bereits 2014 die Krim annektiert. Als befänden wir uns nicht seit Jahren in einem hybriden Krieg mit Russland. Als wären in Deutschland nicht durch den russischen Geheimdienst Menschen ermordet oder DHL Zentren attackiert worden. Als würde von Russland nicht seit Jahren versucht dieses Land über Einfluss auf Wahlen, auf Politiker und über digitale Angriffe zu destabilisieren. Als hätten die Amerikaner nicht sowohl unter Trumps erster Amtszeit, als auch unter Biden, schon den Abbau der amerikanischen Militärunterstützung vorangetrieben (unterschiedlich im Ton natürlich), die EU Länder nicht dazu angehalten ihren NATO-Beitrag zu erhöhen und als hätte Trump nicht Monate vor Amtsantritt angekündigt, das NATO Bündnis nicht mehr in dieser Form fortzuführen. Das heißt: Nichts davon fiel vom Himmel. Überrascht kann nur sein, wer seit zehn Jahren nicht zugehört und hingesehen hat.

Für die Reportage aber ist alles eine große Überraschung. Alles ist quasi gestern passiert. Anne Will inszeniert es sogar, als wäre es gerade jetzt erst passiert, indem sie sich innerhalb der Reportage auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausstellt und sich als Zeuge der vermeintlich überraschenden Ansage der USA präsentiert — mit der angeblich niemand rechnen konnte.6 Diese Verkürzung des zeitlichen Horizontes ist ein allgemeines Problem in der journalistischen Berichterstattung. In der Reportage wird dadurch über das Momenthafte niemals hinaus geblickt. Es entsteht ein journalistischer Blick, der keine größeren Kontexte mehr aufmacht oder zu sehen vermag. Nicht einmal über Expert*innen, die einordnen, Zusammenhänge geben oder geschichtliche, technische oder politische Kontexte eröffnen. Das verengt den möglichen Horizont des Berichtens natürlich enorm und limitiert den journalistischen Handlungsraum auf das Feld des Emotionalen. Auf diesem gibt man sich dann aber nicht mit der Darstellung von Gefühlen zu frieden. Man verlegt sich vielmehr auf ihre Produktion und die allgemeine Emotionalisierung des Diskurses. Wie auch nicht? Man hat ja keine anderen Mittel mehr übrig. Aber dadurch radiert man alles aus, was gute und objektive Berichterstattung ausmacht.

LOOK’N FEEL

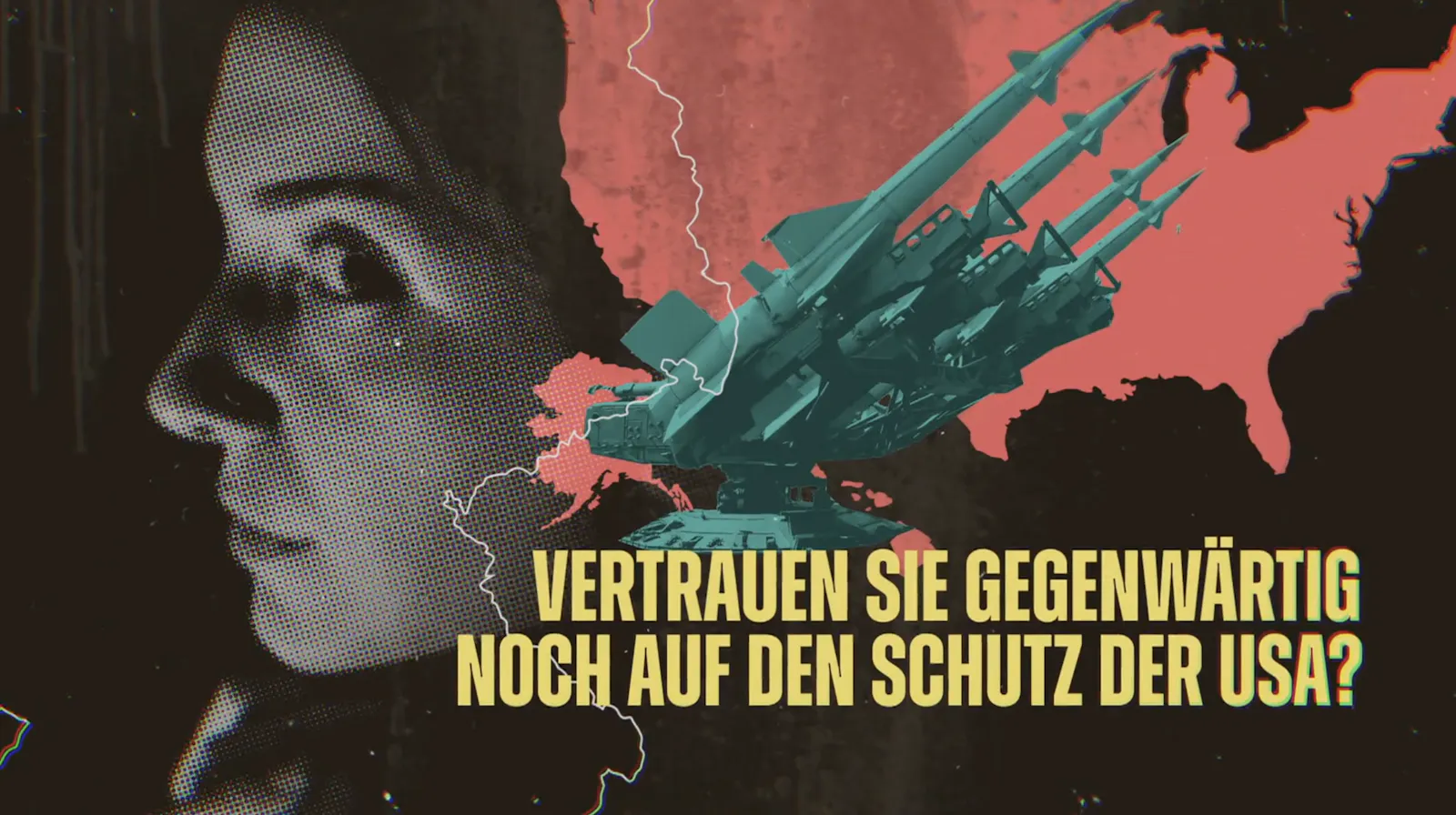

Die schlichte Emotionalisierung beginnt bereits bei der optischen Gestaltung der Reportage. Den Teppich für die Angst, die im Titel steckt, legen die Bilder der Reportage. Gefilmte Bilder sind gemacht. Sie werden alle nachbearbeitet und an einen Look angepasst. Sie sind kein Abbild der Wirklichkeit, sondern ihre Konstruktion. Auch in Reportagen. Und diese Reportage kommt in kalten, desaturierten Bildern daher, die den ernsten und kriegsgeschwängerten Ton der Reportage untermalen. Immer ist alles blau-grau und kühl gefärbt, die Ränder leicht abgedunkelt. Manchmal rutsch es der Stimmung nach ins Kriegsfilmlhafte. Zusätzlich gibt es Grafiken auf dunklem Hintergrund. Ausgestrahlt wird Düsterheit und Gefahr. Garniert werden die Grafiken, gleichgültig ob der Inhalt es hergibt oder nicht, mit Kriegsgerät: Panzer, Raketen, Waffen. Oder mit verängstigten Gesichtern. Anne Will führt durch die Reportage, wir begleiten sie durch diese kalte Welt an Orte an denen der Krieg droht oder alles voll steht mit Kriegsgerät. (Es herrscht eine selstame Fixierung auf Brutales in dieser Reportage: Panzer, Barrikaden, Stahlgitter, Zäune,…) Kriegsgerät, das als mächtig und spannend inszeniert wird. Anne Will klettert auf Panzer, redet darüber wie laut die so knallen und uns wird gezeigt wie herrlich kraftvoll der Panzermotor brüllen kann. Geschnitten wie im Werbespot. Kriegsgerät als Kraft und Antwort auf die Angst. Aber auch diese Bilder sind grau-blau und trist. Zwischendurch spricht sie aus dem Off zu uns. Immer wieder gibt es Strecken, da sehen wir sie einsam und besorgt, während ihre Stimme aus dem Off über Ängste, Gefahren, Bedrohung sinniert. Selbst in der Menge scheint sie einsam und nachdenklich, ja verloren zu sein. Und gibt uns dieses Gefühl mit. Die gesamte Stimmung der Reportage ist: der Krieg wird kommen, es wird düster. Auf der bildlichen Ebene wird ständig die Angst kultiviert. Die Mutter des Kindes, das zur Bundeswehr will, wird in einer dunklen Wohnung bei Nacht mit spärlichem Licht interviewt. Die Reportage endet mit Bildern von Anne Will in dunkler Nacht. Mal alleine im Auto, wie sie uns besorgt die Lage zusammen fasst und aus dem Fenster blickt. Später mit dem selben Blick in Berlin in die Nacht schauend.

SPRACHEBENE

Die Angst, die auf der bildlichen Ebene durchgehend angedeutet wird, setzt sich auf der sprachlichen Ebene deutlich durch. Eines der häufigsten Wörter der Reportage ist das Wort „Angst“. Beständig werden Fragen um das Thema Angst herum gestellt. Und damit das produziert, was man zu untersuchen vorgibt. „Haben Sie Angst vor einem Krieg?“,7 „Wann wird Putin angreifen?“, „Brauchen wir alle einen Bunker?“, „Haben sie Angst, dass ihr Kind in den Krieg muss?“. Umfragen, die eingeblendet werden, haben relativ wenig Informationswert und dienen mehr dem Schüren von Angst. „Wie viele Menschen haben Angst vor Krieg in Europa?“, „Putin hat viel mehr Panzer als wir!“ oder „Wir haben keine Bunker mehr!“, „Nirgends sonst auf der Welt, wollen so wenige Menschen in den Krieg ziehen, wie bei uns!“. All diese Einblendungen haben wenig mit der Erhellung der Zusammenhänge zu schaffen, dafür bauschen sie die Angst weiter auf. Sogar in Bezug auf Staaten und Regierung wird die Motivation auf Angst reduziert. Von denen heißt es, sie rüsten alle auf, „aus Angst ohne die USA dazustehen“. Alles hier ist von Angst durchsetzt.

Dazu trägt auch die Auswahl der Interviewpartner und die gestellten Fragen bei. Keinem einzigen Interviewpartner werden kritische Fragen gestellt. Fast alle Fragen zielen nur auf Gefühle ab. Keine einzige interviewte Person und ihre Aussagen werden eingeordnet. Es gibt keine einzige Kontextualisierung von irgendwas oder irgendwem in der gesamten Reportage. Keine Expert*innen oder Analysen. Niemanden, der etwas mehr Wissen oder Überblick besitzt und beisteuert. Statt dessen wird mit Kindern, die in die Bundeswehr wollen gesprochen und mit der besorgten Mutter eines der Kinder. Was soll dabei an kritischer Reflexion entstehen? Was überhaupt ausser Emotionalisierung? Gezeigt werden Betroffene, um ihre Sorgen und Ängste auszustellen. Dasselbe gilt für alle anderen Interviewpersonen, sie dienen nur dazu wie Pappfiguren aufgestellt zu werden. Niemand hier trägt irgendetwas zur Erhellung bei. Niemand wird differenziert befragt. Es ist vielmehr so, als würde man eine Puppe nach der anderen vorführen. Der Bundeswehrsoldat hat und kann nicht mehr sagen, als dass ein Panzer dolle knallt und er sich Sorgen macht. Das ist buchstäblich alles, was er inhaltlich zur Reportage beizutragen hat. Der General stammelt von Tapferkeit und Deutschland in Litauen zu verteidigen.8 Pistorius darf es sich als Verteidigungsminister gemütlich machen und das tun was er am besten kann: störungsfrei beliebt sein. Man spricht an der Grenze zu Belarus völlig sinnfrei mit einer Barfrau!? Aber, was soll sie uns sagen? „Hab Angst, aber hoffentlich.“ Wo liegt darin der inhaltliche Mehrwert für eine Reportage? Und kurz bevor der russische Diplomat als letzter Pappaufsteller seinen Zweck erfüllen darf (fieser Russe, den er bravourös gibt), poltert Norbert Röttgen ins Mikro: „Wir sind verwöhnt, wir schlafwandeln und sind nicht mehr weit vom Abgrund entfernt!“. Auch seine Perspektive wird nicht hinterfragt. Und seine Worte als legitime Einschätzung so stehen gelassen. Das mag neutral erscheinen, ist in dieser Form aber genau das Gegenteil. Dem Publikum wird eine Aussage nach der anderen präsentiert, die auf Angst einzahlt. Und da keine eingeordnet wird, produziert die Aneinanderreihung die Verstärkung des Gefühles der Angst. Und das ist kein Journalismus, das ist reine Manipulation.

Zudem wird kein einziges Mal in der Sendung die zentrale Fragestellung kritisch untersucht oder die im Nebulösen gelassene militärische Bedrohung. Nicht einmal aus einer anderen Perspektive wird diese betrachtet. Die Bedrohung bleibt bewusst amorph und unreflektiert. Ein einordnender Blick würde die Angst durch Kontext und Information rationalisieren. Würde alles komplizieren und Gefühle gar nicht mehr so einfach machen, sondern emanzipieren. Die Angst selbst wird nie hinterfragt. Sie wird nur ausgestellt und verstärkt. Und verstärkt wird dadurch auch die Unmündigkeit.

FALSCHINFORMATION

Neben der starken Manipulation und der gezielten Multiplikation von Angst, weist die Reportage eine ganze Zahl handwerklicher Fehler und Mängel auf. So werden z.B. Falschinformation unhinterfragt stehen gelassen. Als die Reportage zu Beginn bei einer Firma ist, die Bunker und Schutzsysteme für Privatkunden anbietet, spielt sich folgende Szene mit dem Besitzer Herrn Piejde ab:

Anne Will (aus dem Off): „Wer bei ihm einen kompletten Schutzraum bestellt, müsse mit einer sechsstelligen Summe rechen, sagt er. Also mindestens 100.000€.“

Anne Will: „Wer kommt zu ihnen um nen Bunker oder Schutzraum zu bekommen, in dem man sich dann nachher sicher fühlt?“

Herr Piejde: „Im Prinzip ist es der komplette Querschnitt der Gesellschaft.“

Was offensichtlich eine falsche Behauptung ist, die man einordnen müsste, denn rein finanziell können sich die meisten Menschen in Deutschland das nach den genannten Preisen gar nicht leisten. Nicht mal für ein Zehntel des dieses Preises. Denn ein viertel der Deutschen hat überhaupt nichts auf der Hohen Kante9, ein fünftel ist armutsgefährdet10 und die Hälfte der Bevölkerung hat nicht mal etwas für die Rente gespart.11 Von verfügbarem Geld für private Bunker ganz zu schweigen. Thematisiert wird das nicht. Es wird dagegen als Verstärker der Angst mitgenommen. Denn wenn aus allen Schichten Bunker und Sicherheitssysteme bestellt werden, dann suggeriert das auch: alle haben Angst. Ganz Deutschland rüstet auf. Unterstrichen wird dies dadurch, dass man dem Publikum im Anschluss eine Statistik präsentiert, die angibt, es gäbe null staatliche Bunker für irgendwen im Ernstfall. Subtext: Wer nicht selber vorsorgt, ist verloren! Auf den Staat ist kein Verlass! Einerseits verstärkt diese Zahl die Angst, andererseits, dass es Bunker braucht und Angst berechtigt ist. Die Einordnung geschieht also auch deshalb nicht, weil es in die Erzählung der Angst so gut hinein passt. Auch das ist unlauter und tendenziös.

„INTERVIEWS“

Ebenfalls sind die geführten Interviews von der Form her mindestens fragwürdig. Die gestellten Fragen zielen immer auf Gefühle ab und sind so gut wie nie kritisch. Auch so produziert man gezielt ein bestimmtes Ergebnis. Zum Beispiel beim Interview mit Boris Pistorius. Die ihm gestellten Fragen zielen auf Verunsicherung und Emotionalisierung des Themas ab (hier paraphrasiert):

„Wie akut ist die Gefahr?“

„Was passiert wenn Putin angreift?

„Würde Putin es wagen einen NATO-Staat anzugreifen?“

„Es heißt wir haben nicht mal für einen Tag Munition bei der Bundeswehr?“

„Laut NATO müssen wir für 30 Tage Munition haben - schaffen wir das?“

„Rekruten mit 16 Jahren, ist das zu krass?“

Auf die vorletzte Frage antwortet Pistorius: „Wir arbeiten dran.“ Darauf hin bleibt die Kamera länger als sonst bei ihm und eine extra lange Pause, in der wir den schweigenden Pistorius sehen, wird gesetzt. So werden Zweifel daran gesät, ob Pistorius Antwort stimmt und ernst zu nehmen ist. Seine Aussage wird durch die Pause in Frage gestellt und dadurch suggeriert: wir haben nicht genug Munition und wer weiß, ob wir das wirklich schaffen? Wiederum wird aktiv auf Angst gesetzt und das Publikum zum Gefühl der Unsicherheit manipuliert.

In diesem Interview zielen alle Fragen darauf, die Angst vor einer Konfrontation anzuheizen. Alles geht auf Unmittelbarkeit. Als Pistorius, auf die erste Frage antwortend, die Gefahr als nicht akut darstellt, wird mit einer Frage nachgesetzt, die das Thema wieder zurück auf den Konflikt forciert und gegenwärtig, also wieder akut machen soll. Fragen zu einem anderen Thema oder die nicht auf die Angst einzahlen werden gar nicht gestellt.

Aber man hätte eine Menge anderer, viel erhellenderer Fragen stellen können. Pistorius fragwürdige Bilanz als Verteidigungsminister etwa steht gar nicht zur Debatte. Was ist geworden aus und wie sinnvoll eingesetzt sind die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen von 2022? Man hätte mehr über seine tatsächlichen Pläne und bereits geleisteten Umsetzungen in Bezug auf die Bundeswehr erfragen oder recherchieren sollen. Was ist geplant? Wie steht es um die europäische Zusammenarbeit? Wie glaubwürdig sind die Informationen zum Krieg, die wir haben? Ist Russland so potent, wie es tut? Was können wir von Anrainerländern wie Finnland im Umgang mit dem Konflikt lernen? Usw.

Für dieses Interview gilt deshalb, wie für die meisten Interviews der Reportage, inhaltlich sind sie nur untergeordnet relevant. Mehrwert steuern sie so gut wie keinen bei. Ihr größter Beitrag besteht in der Emotionalisierung des Themas. Das gilt z.B. auch für das bereits erwähnte Interview mit Röttgen, in dem jener davon wettert, wir seien verwöhnt, schlafwandelnd und am Abgrund. Die Motivation von Röttgen und seine politischen Absichten, die dahinter stecken, werden dabei gar nicht thematisiert oder hinterfragt. Man spielt den völlig substanzlosen, übertriebenen MAGA Sprech von ihm einfach ab und lässt ihn so stehen. Als wäre Norbert Röttgen eine seriöse, neutrale und absichtslose Quelle und es sei gerechtfertigt von der Münchner Sicherheitskonferenz ihn ganz allein zu einer Einschätzung der Lage zu befragen.12 Das ist nicht nur völlig unausgewogen und dilettantisch, sondern auch völlig verloren. Als hätte man die ganze zweifelhafte Karriere von Röttgen in der Politik einfach nicht im Blick. Aber es passt nunmal hervorragend als O-Ton in die Amplifikation der Angst, die man mit der Reportage betreibt: „Wir stehen am Abgrund.“13

Diese befremdliche Unart, dass subjektive Aussagen nicht eingeordnet und dadurch wie Verlässlichkeiten stehen gelassen werden, ist genau das, was dem Journalismus im Umgang mit Rechtsextremen nun auf die Füße fällt. Es ist, statt ein Zeichen von Objektivität zu sein, genau dessen Gegenteil. Es ist Reflexionslosigkeit. Und diese führt dazu, dass, Anstelle von objektiver Einordnung, nur das dargebotene Subjektive reproduziert wird. D.h. man vermehrt den Unsinn, den man eigentlich objektiv relativieren wollte. Derart macht man sich dann zu Gehilfen des Reproduzierten. Hier der Angst. Bei Rechtsextremen der Hetze. Vergiftung des Diskurses geschah und geschieht bei beidem. Das nicht zu durchschauen zeugt von der Inkompetenz des eigenen Mediums gegenüber. Hier wird es noch zusätzlich genutzt, um die Angst beim Publikum zu fundieren.

Die Substanz- und Reflexionslosigkeit, sowie Fokussierung aufs Gefühl zeigt sich in Interviewmomenten wie folgendem ganz besonders:

Als sie einen Bundeswehrstützpunkt in Litauen besucht, stellt sie dem interviewten Soldaten folgende Fragen:

“Wie hat es sich angefühlt zum ersten mal mit scharfer Munition zu schießen?“

Und bekommt die Antwort: „Es ist laut, spaßig und es qualmt viel.“

Ihre darauf „kritische“ Rückfrage: „Und spürt man auch sowas wie nen Rückschlag?“

Als Zuschauer, kann man sich nur wundern. Was sind das für Fragen? Was ist das für ein Art von Journalismus? Es menschelt wie in der Klatschpresse. Das Niveau: Boulevard. Dabei wird zugleich Kriegsgerät auch noch als „spaßig“ beworben. Dieses Moment wird im Verlauf zusätzlich dadurch unterstütz, dass Anne Will auch noch auf einen Panzer klettert und selbst ganz aufgeregt wirkt. Explosionen und Panzer erscheinen hier als positiv besetzte Mittel. Spaßig, aufregend. Wenn die Panzer so toll sind und so schön knallen, vielleicht ist Krieg ja dann gar nicht so schlimm? Was ist eigentlich mit Drohnen? Sind Panzer eigentlich im Ukraine Krieg wichtig? Egal, das ist Kontext und Wissen, da bräuchte man jemanden die/der Ahnung hat. Hier geht es nur um Emotion. Also klettern wir lieber übern Panzer, lassen den mal richtig schön losbrüllen und nutzen Kriegsgerät so viel es geht als Kulisse. Die Bundeswehr zumindest freut die kostenlose Werbung.

REFLEXIONSFREIER RAUM

Dem Gespräch mit Pistorius wird als Antithese, die einzige kritische Perspektive in der gesamten Reportage gegenübergestellt. Das ist insofern relevant, weil man erstaunlicherweise diese Gegenposition zu Pistorius nicht mit einer seriösen Gegen-Person besetzt hat. Eigentlich wäre es schon dem Amt des Verteidigungsministers wegen angemessen, dass man ihm eine ebenso relevante Figur entgegen stellt. Aber statt eine Expertin/ einen Experten zu Wort kommen zu lassen, von denen es genug gegeben hätte, setzt man ihm zwei Schwurbler vom BSW gegenüber. Das ist weder eine adäquate noch eine seriöse Gegenposition. Im Gegenteil desavouiert man mit dieser Besetzung der Antithese jede Form von Kritik von vorne herein. Auch das ist kein sauberer Journalismus, sondern wieder tendenziöse Berichterstattung. Es zeigt sich auch hier, es geht nicht um Inhalte, Argumente und Zusammenhänge oder die Aufhellung und Beleuchtung von Sachverhalten, sondern um die Konstruktion eines emotional aufgeladenen Tableaus.

Aber auch dieses Interviewpaar wird nur für die Reportage missbraucht. Inhaltlich geht man nicht auf sie ein. Vielmehr werden sie als Personen, durch das Stellen von Suggestivfragen, runtergebrochen auf die Aussage und Emotion: „Wir haben Angst“. Jeglicher Inhalt wird pulverisiert. Den Pazifismus, wie verschwurbelt er bei diesen verqueren Putinfreunden auch sein mag, der als einziges irgendwie von den beiden übrig bleibt, wird dann in einem Nachsatz aus dem Off pauschal weggewischt. Auch damit setzt man sich nicht auseinander. Als wäre es keine legitime Position, Überlegungen über eine pazifistische Option zu hegen. Es bleibt das unausgesprochene Credo der Reportage: wir stampfen alles auf Emotionen ein und die Angst darf nicht in Frage gestellt, andere Optionen nicht erörtert werden.

Diese Entwertung anderer Perspektiven geschieht auch auf einer Demonstration, die vor der Münchner Sicherheitskonferenz statt findet. Dort interviewt man eine einzige Person. Eine ältere Frau und stellt ihr nur eine Frage: „Haben sie Angst vor Krieg?“ Keine inhaltliche Frage dazu, warum diese Frau sich die Zeit nimmt zu demonstrieren. Keine Frage, warum sie gerade gegen die Sicherheitskonferenz in München demonstriert. Man reduziert sie, trotz ihres offensichtlichen Engagements und Anliegens, auf eine Repräsentation der Angst. Hier spricht auf diese Weise keine Einzelperson mehr. Die Interviewpartner werden konsequent entpersonalisiert. Dadurch reiht man sie in dieser Reportage ein in einen konstruiert homogenen Kanon von Stimmen der Angst. Alle werden, das ganze Land wird, hier so dargestellt, als herrsche überall die pure Angst. Andere Gefühle werden nicht reproduziert.

So unterläuft man die potentiell legitimen Proteste, denn durch die Aussage der Demonstrantin erscheint das Volk der Demonstranten genau der selben Meinung zu sein wie alle im Film. Auf Inhalte oder Kritik kommt es auch hier nicht an. Sie finden keinen Raum, keine Erwähnung. Es wird sich nie mit irgendeinem Gegenargument auseinander gesetzt. Es wird sich nie mit einer anderen Einschätzung der Lage oder überhaupt einer differenzierten Einschätzung der Gegenwart befasst. Es wird keine alternative Perspektive aufgemacht.

ANGSTRAUM

Vor ihrem letzten Interview stellt Anne Will sich und uns die Frage: „Müssen wir uns bedroht fühlen?“ Nachdem dem Publikum vierzig Minuten nichts anderes gezeigt und erzählt wurde, nachdem es keine einzige Alternative, Kritik oder andere Zusammenhänge gezeigt bekommen hat, kein einziger Kontext gegeben wurde, ist das eine völlig redundante Frage. Und sie hat dadurch nur den Effekt, die vorhandene Angst, die geschürt wurde, zu bestätigen. Sie wird zur rhetorischen Frage, die dem Zuschauer nur Raum gibt, um seine hier gelernte Angst widerhallen zu lassen. Die Frage produziert einzig ein Echo der Angst im Innern des Zuschauers. Denn die Reportage lässt keine andere Antwort zu: „Ja, das ist beängstigend.“

Während sie am Ende allein in der Nacht unterwegs ist und der Film ausläuft, stellt sie nochmals eine Reihe von Fragen unter anderem: „Wie sichern wir Frieden?“, „Wie gelingt es, dass die Angst vor Krieg wieder das wird, was sie solange war, ein Kapitel in der Geschichte?“

Und man kann nur sagen, bestimmt nicht, indem man eine Reportage macht, in der man die ganze Zeit Emotionen der Angst schürt und weder kritische Fragen stellt noch den Zuschauern Informationen und Wissen zur Einordnung und dem Umgang mit diesem Thema gibt. Das Ende ist in seiner Form heuchlerisch, weil es so tut, als hätte es mit dieser Angst einerseits gar nichts zu schaffen und ist pervers andererseits, weil es die Unausweichlichkeit dieser unterstreicht. Der Blick geht in den Nachthimmel. Viel düsterer als die Lage ist der Blick der hier gesetzt wird und das was er den Leuten alternativlos einhämmert. Habt Angst!

Aber was für einen Effekt hat diese Kultivierung der Angst auf die Gesellschaft? Was fördert sie? Wem nützt sie? Wohin bewegt sie die Menschen?

FAZIT

Am Ende steht eine Reportage, die mit ausgewogener Berichterstattung und objektiven Journalismus nichts zu tun hat. Die einzig Angst schürt und ihr Publikum unmündig hält, indem sie keine Kontexte, Alternativen oder Wissen anbietet. Die Personen zu Gefühlsgebern reduziert. Die an inhaltlicher Auseinandersetzung nicht interessiert ist. Die Objektivität mit Reflexionslosigkeit verwechselt. Die Produziert, was sie angeblich untersuchen will. Die keine Geschichte kennt und von allem überrascht ist. Die, wie große Teile des Journalismus in Deutschland, an einer Gegenwartsfixierung leidet, in der alles wie eine zusammenhangslose Katastrophe über uns hereinbricht.

Exemplarisch steht diese Reportage für den momentanen Journalismus. Es ist ärgerlich, dass für so eine Produktion ein hoher fünfstelliger bis niedriger sechsstelliger Betrag aufgewendet wird. Aber es stimmt hoffnungslos, dass in Zeiten, in denen die vierte Gewalt wichtiger denn je wäre, sie unfähig ist aus ihren Fehlern zu lernen und dem eigentlichen Abgrund, auf den wir zu steuern, kaum etwas entgegen zu setzen hat. Wir wohnen gerade dem Zerfall der politischen Ordnung bei. Und große Teile des Journalismus arbeiten aus Mangel an Reflexionsfähigkeit dem Destruktiven zu, statt Widerstand dagegen zu leisten. Etwa, indem man den Diskurs durch Emotionen abdichtet, statt ihn differenziert mit Perspektiven und Alternativen zu öffnen.

https://www.youtube.com/watch?v=B9f1aZ6Sn2s (Opens in a new window) ↩

https://www.youtube.com/watch?v=yZhZ7Ma_lRI (Opens in a new window) (ab 1h37m) - das heißt natürlich, die Schweiz ist und die BRD war bis 1997 ein Unrechtsstaat… ↩

https://www.spiegel.de/kultur/tv/klar-moderatorin-julia-ruhs-eine-durchschnittliche-deutsche-a-0678f96a-bb3f-4f57-9673-34c4c66ae577 (Opens in a new window) ↩

Der Spiegel war sich also nicht zu schade der rechten Schwurblerin einen ökonomischen Anschub durch Präsenz zum richtigen Zeitpunkt zu geben und sich zum Erfüllungsgehilfen für Rechte zu machen. Schwurblerin übrigens, weil Ruhs in ihrem neuen Buch zur Abwechslung mal nicht von uns mehr Nationalismus fordert, sondern von der „Links-grünen Meinungshegemonie“ — aka es gibt keine Meinungsfreiheit für Rechte —, von der sie unterdrückt würde, fabuliert. Eine absurde Position für jemanden, der wegen seiner rechten Meinung im ÖRR promoted wurde und eine eigene Sendung dort hat. Vorbild: Trump und MAGA. ↩

https://taz.de/Kloeckner-setzt-taz-mit-Nius-gleich/!6107374&s=kl%C3%B6ckner%2Bjulia/ (Opens in a new window) ↩

Überraschend war wenn dann nur der genaue Ort und die genaue Wortwahl. Alles andere war abzusehen. Ähnlich verhält es sich mit dem autokratischen bzw. faschistischen Umbau der USA. Auch daraus wurde kein Hehl gemacht, aber für weite Teile der Presse ist es entweder eine Überraschung gewesen oder es wird noch heute versucht es nicht zu sehen, indem es in der Berichterstattung herunter gespielt oder nur als Marotte Trumps Irrationalität markiert wird. Noch immer gilt, wie bei der Absage an die NATO/EU, “der meint das nicht so.” ↩

Alle Fragen in diesem Abschnitt sind paraphrasiert. ↩

Ein Satz für den man vor zehn Jahren noch sein Amt hätte nieder legen müssen. Hindukusch. ↩

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/sparen-fast-jeder-vierte-deutsche-haushalt-hat-keine-ersparnisse/100107940.html (Opens in a new window) ↩

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/armut-miete-wohnkosten-einkommen-nettoeinkommen-nebenkosten-100.html (Opens in a new window) ↩

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/vermoegen-in-deutschland-die-haelfte-der-bevoelkerung-hat-nichts-gespart-110235598.html (Opens in a new window) ↩

Einzige andere Stimme ist Boris Pistorius, der auf die Rede von J.D. Vance, in der jener das Bündnis mit Europa aufkündigte, nur zu sagen wusste, es käme ihm „befremdlich“ vor. Was angesichts der Ereignisse eine dürftige Einschätzung der Lage war und mehr die Hilflosigkeit von Pistorius wiedergab als irgendwas sonst. ↩

So einen Satz nimmt man mit. Und der gewiefte Politiker weiß das natürlich. Mit dem richtigen Satz, mit der richtigen Empörung kommt man in die Abendnachrichten, in die Reportage oder in den Artikel. Wer spielt hier mit wem? ↩