Die Platte wird wieder chic

ANALYSE / WOHNEN IN DER LAUSITZ

Plattenbau-Siedlungen sind oft Problemviertel. In Cottbus entsteht eine Bewegung, die das ändern will.

von Christine Keilholz

März 2024

Die Platte hat neuerdings wieder viele Freunde. Laura Doyé ist eine von ihnen. Die 31-jährige Architektin hat sich der Rettung der vernachlässigten Quartiere von Cottbus verschrieben. Insbesondere denen im Stadtteil Neu-Schmellwitz. „Das ist günstiger Wohnraum, sehr nah am Zentrum gelegen“, sagt sie. „Diese Art zu Wohnen wird noch mehr aufgewertet durch den Ostsee.“ Diese Viertel haben nach ihrer Überzeugung eigentlich eine hohe Lebensqualität. „Wenn es nicht dauernd hieße, dass hier alles abgerissen werden soll.“

Neu-Schmellwitz ist ein typischer Fall für großstädtische Platte. Der Stadtteil entstand Mitte der 1980er Jahre für die Beschäftigten des Textilkombinats Cottbus. Damals waren die Wohnungen ein Glücksfall für die, die sie bekamen. Doch das formatierte Wohnen in den Blöcken Typ P2 und WBS70 verlor nach kaum zwei Jahrzehnten seine Anziehungskraft. Das Kombinat schloss, Cottbus begann zu schrumpfen und die Stadtverwaltung musste sich dem Leerstand stellen. Seit 2006 schwebt der Abriss über Neu-Schmellwitz.

Damals wusste noch niemand, dass 15 Jahre später das Ende der Braunkohleindustrie beschlossen werden würde. Und dass das der Kohle-Haupstadt im Osten neues Wachstum bescheren würde. Cottbus zieht wieder Menschen an. Die aber wollen nicht alle in weißen Neubau-Würfeln wohnen, die auf alten Brachflächen entstehen. Viele der Neu-Cottbuser sind jung, gebildet und wollen klimagerecht wohnen. Und sie interessieren sich ausgerechnet für die Relikte des DDR-Geschosswohnungsbaus.

Professorin und Arbeiter Tür an Tür

Laura Doyé hat in Cottbus Stadt- und Regionalplanung studiert, wie auch einige ihrer Mitstreiter bei den Architects for Future. Die Gruppe von Bau-Fachleuten hat sich dem Ziel verschrieben, das 1,5-Grad-Ziel im Bausektor zu ermöglichen. Bau ist weltweit eine der größten Quellen von CO2-Ausstoß. Die Hauptschuld trägt der Beton, für dessen Herstellung viel Energie gebraucht wird. Das Gute an der Platte: Sie ist schon da und kann nun ihre Qualitäten ausleben: Beständigkeit und Wandelbarkeit.

Diese Qualitäten der Wohnblocks standen nach der Wiedervereinigung nicht mehr hoch im Kurs. Bis in die 80er Jahre hatte das Wohnen im Block alle Schichten der DDR vereint. Dort lebten Professorinnen und Kohle-Arbeiter Tür an Tür. Dörfliche Nachbarschaften, deren Höfe zum Fraß der Bagger wurden, teilten sich nach der Umsiedlung Hauseingänge in Forst oder Guben. In den immer gleich gefliesten Hausfluren kam zusammen, was sich ohnehin nicht aus dem Weg gehen konnte. Die am Bauinstitut aufs Minimalste reduzierten Wohnflächen je Einheit ließen keinen Raum für Neid und Missgunst. Alle hatten gleich viel. Jeder wusste, wo der Nachbar das Schlafzimmer hatte. Solche Verhältnisse haben das Zeug, das selbstbestimmte Individuum bei erster Gelegenheit zu vertreiben. So kam es auch.

Exodus der Mittelklasse

Der massenhafte Wegzug gen Westen in den frühen 90er Jahren war für die Plattenbau-Viertel nur der erste Akt des Dramas. Der zweite lief stiller ab. Es war der Abschied der Mittelklasse. Höhere und mittlere Einkommensschichten wanderten in die sanierten Altbauten oder ins Eigenheim in die Vorstadt. Dieser Trend ist in ganz Ostdeutschland ein Zeichen des wachsenden Wohlstands - aber er machte die Platte zu Problemzonen, die geprägt sind von sinkenden Einkommen, Leistungsbezug und Überalterung.

Vor allem in den großen Siedlungen konzentriert sich Armut, das hat der Bildungsforscher Marcel Helbig (Opens in a new window) vom Wissenschaftszentrum Berlin in mehreren Studien ermittelt. In ostdeutschen Städten geht die Schere zwischen den Plattenbausiedlungen einerseits und den Innenstädten oder Vororten andererseits weiter auseinander. Die Platte, die einst die Gesellschaft einte, ist demnach heute eine Ursache wachsender Segregation.

Das muss nicht sein, findet Laura Doyé. Im Februar organisierte sie ein öffentliches Gespräch in Neu-Schmellwitz. Es ging um die Frage, was aus den Blöcken werden soll, die die Wohnungsgesellschaft EG Wohnen (Opens in a new window) noch immer abreißen will. Etliche Menschen aus der Nachbarschaft kamen dazu. Das war auch ein kollektives Votum für eine Lebensform, die aus dem Fokus der städtischen Planung geraten ist. „Aus der Innenperspektive kommt Neu-Schmellwitz gut weg“, sagt Doyé. „Wer hier wohnt, sagt, es gibt alles, was man braucht. Trotzdem heißt es aus der Wohnungswirtschaft, da will keiner wohnen. Das passt nicht zusammen.“ Das Stadtumbaukonzept, das den Abriss vorsieht, entstand kurz nach der Jahrtausendwende. Neu-Schmellwitz trägt die Hauptlast des Rückbaus.

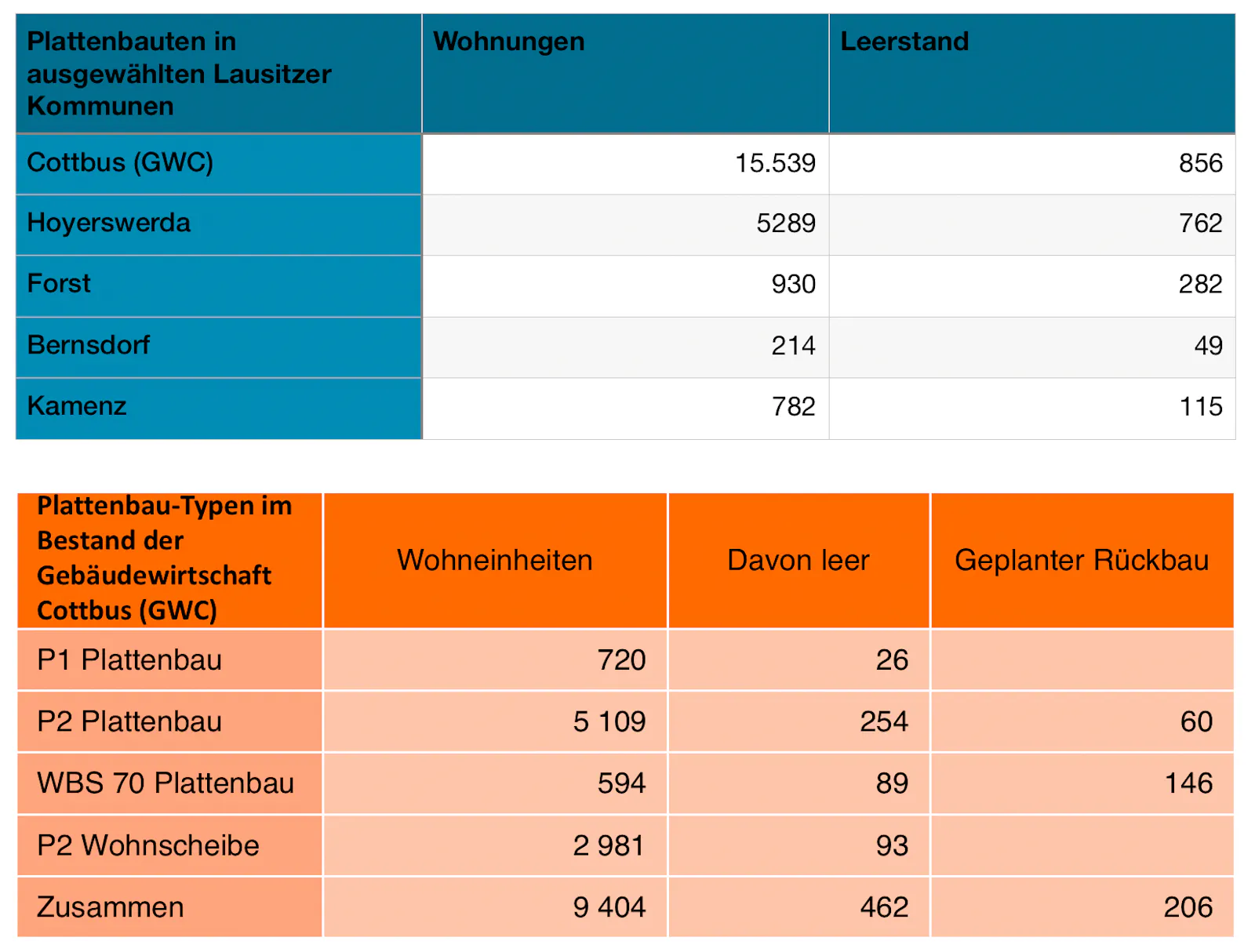

Unvermittelbare Wohnungsgrößen

Rückbau ist nicht nur in Cottbus das Mittel der Wahl gegen den Leerstand. Gerade für Kleinstädte sind die Wohnblöcke aus der DDR-Zeit oft eine Last. In Forst steht ein knappes Drittel der Plattenbau-Wohnungen leer, ergab eine Anfrage der Neuen Lausitz an die Stadtverwaltung. In Finsterwalde sind in 40 Blöcken, die kommunal verwaltet werden, 87 Wohnungen unbewohnt. Bautzen meldet drei Prozent Leerstand in seinen Wohnblocks. Abgerissen wird in den meisten Lausitzer Städten nicht mehr. Allerdings nicht, weil man sich des Werts der Platte bewusst geworden wäre. Sondern weil das meiste schon weg ist.

In Hoyerswerda verschwinden auch weiterhin jedes Jahr 50 bis 150 Wohnungen, die die Stadt allem Anschein nach nicht mehr brauchen wird. Von knapp 5.300 Wohnungen in Hoyerswerda-Neustadt - die einst als zweite sozialistische Wohnstadt gefeiert wurde - stehen mehr als 700 leer. Hoyerswerda hat heute mehr Zuzug als Wegzug. Doch die meisten leerstehenden Wohnungen seien mit einer Größe von 55 Quadratmetern schwer vermittelbar, heißt es aus der Bauverwaltung. Wer nach Hoyerswerda zieht, will großzügiger wohnen.

Raum für Kreative mit wenig Geld

Dabei ist es gerade die Überschaubarkeit, die das Interesse an der Platte wieder wachsen lässt. Rein baulich spricht einiges für das Wohnen im Block. Die Wohnungen sind leicht zu beheizen, das spart Kosten für die Mieter und schont das Klima. Die offenen Grundrisse ohne tragende Zwischenwände erfüllen auch moderne Wohnbedürfnisse. Gegen Hellhörigkeit und dünne Wände lässt sich etwas tun. Dafür müssten die Wohnungsgesellschaften investieren, statt auf das langsame Ende der Quartiere zu warten. „Das ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit“, sagt Laura Doyé. „Wenn in Cottbus nur neue Wohnungen für die gut verdienenden Fachkräfte entstehen, ist das ein Problem. Es fehlen dann Angebote für Studierende oder junge Künstler, die nach Ateliers suchen.“ Auch das müsse eine Stadt bieten, die sich als Boomtown bewirbt.