Ein Experiment

In diesem Newsletter versuche ich dir nützliches Wissen zu Wien mitzugeben. Es soll kein Reproduzieren dessen sein, was andere Medien sowieso schon schreiben, sondern eine Einordnung und ein darauf aufmerksam machen, was und warum um uns herum passiert und was wir tun können, um unsere Gesellschaft in Wien besser zu verstehen und unsere Umgebung auch eigeninitiativ zu verändern.

Wir wollten wissen, was Wien diese Woche bewegt hat

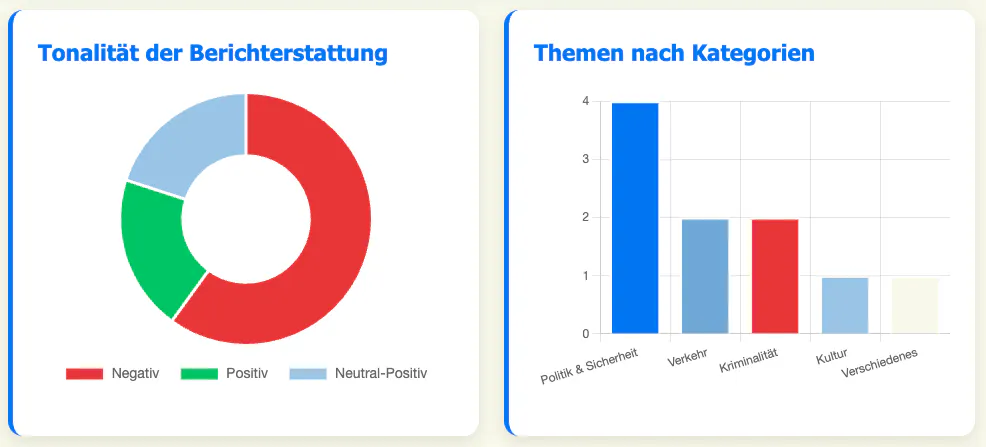

Wir haben uns im Netz umgesehen, um zu erfahren, welche Themen in den Medien für die meisten Reaktionen der Leserschaft sorgten. Waren sie positiv oder negativ? Wurden Ängste getriggert? Wird auf Positives überhaupt noch reagiert? Wird darüber überhaupt noch geschrieben?

Das Ergebnis: Die Algorithmen zeigen uns diese Woche ein vertrautes Bild: Schlagzeilen über Terror, Unfälle und Verbote dominieren die Aufmerksamkeit. Doch hinter jedem dieser Themen stecken Menschen, Geschichten und oft auch Lösungsansätze, die in der schnellen Nachrichtenwelt untergehen.

Anstatt uns von der Aufregungsmaschine mitreißen zu lassen, schauen wir genauer hin – und entdecken dabei auch hoffnungsvolle Entwicklungen.

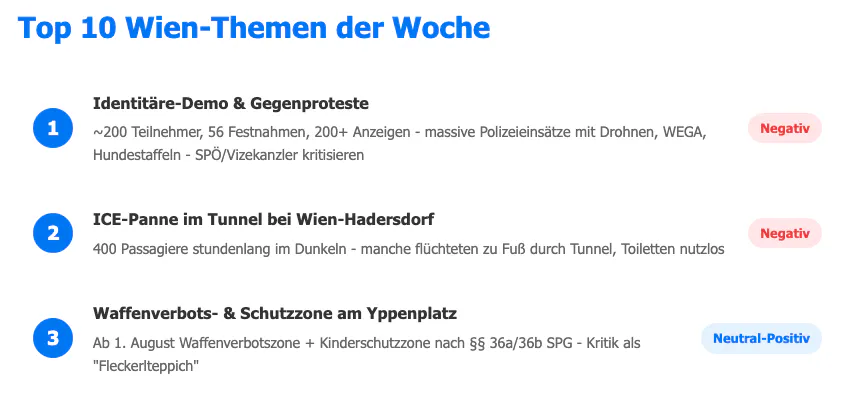

Als Überblick unserer Recherche fügen wir dem Newsletter die folgende Liste hinzu. Sie zeigt, welche Themen diese Woche in den Medien für die meisten Diskussionen gesorgt haben. Rechts neben den Themen haben wir vermerkt, ob die Diskussion rund um das Thema positiv oder negativ besetzt war.

Mit dem dominierenden Thema, das auf Platz 1 im Ranking zu finden ist, haben wir uns im vergangenen Newsletter (Opens in a new window) beschäftigt. Was ich dazu ergänzen kann, ist, dass weitere Anzeigen eingegangen sind. Dieses Mal handelte es sich vermehrt um den Verdacht der NS-Wiederbetätigung.

Ein weiteres Thema, das ganz oben im Ranking auftaucht, ist das Waffenverbot rund um den Yppenplatz. Die Bezirksvorstehung hat bereits seit langer Zeit um Unterstützung auf Landesebene gebeten (Statement zur Waffenverbotszone von Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (Opens in a new window)). Mehr Polizei und eine bessere Handhabe zum Schutz der Menschen waren notwendig. Die meist negativ konnotierte Waffenverbotszone wird auf vielen Ebenen begrüßt. Dass diese allein nicht ausreicht, wissen viele.

Eine der Initiativen, die seit April ins Leben gerufen wurden, möchten wir an dieser Stelle vorstellen:

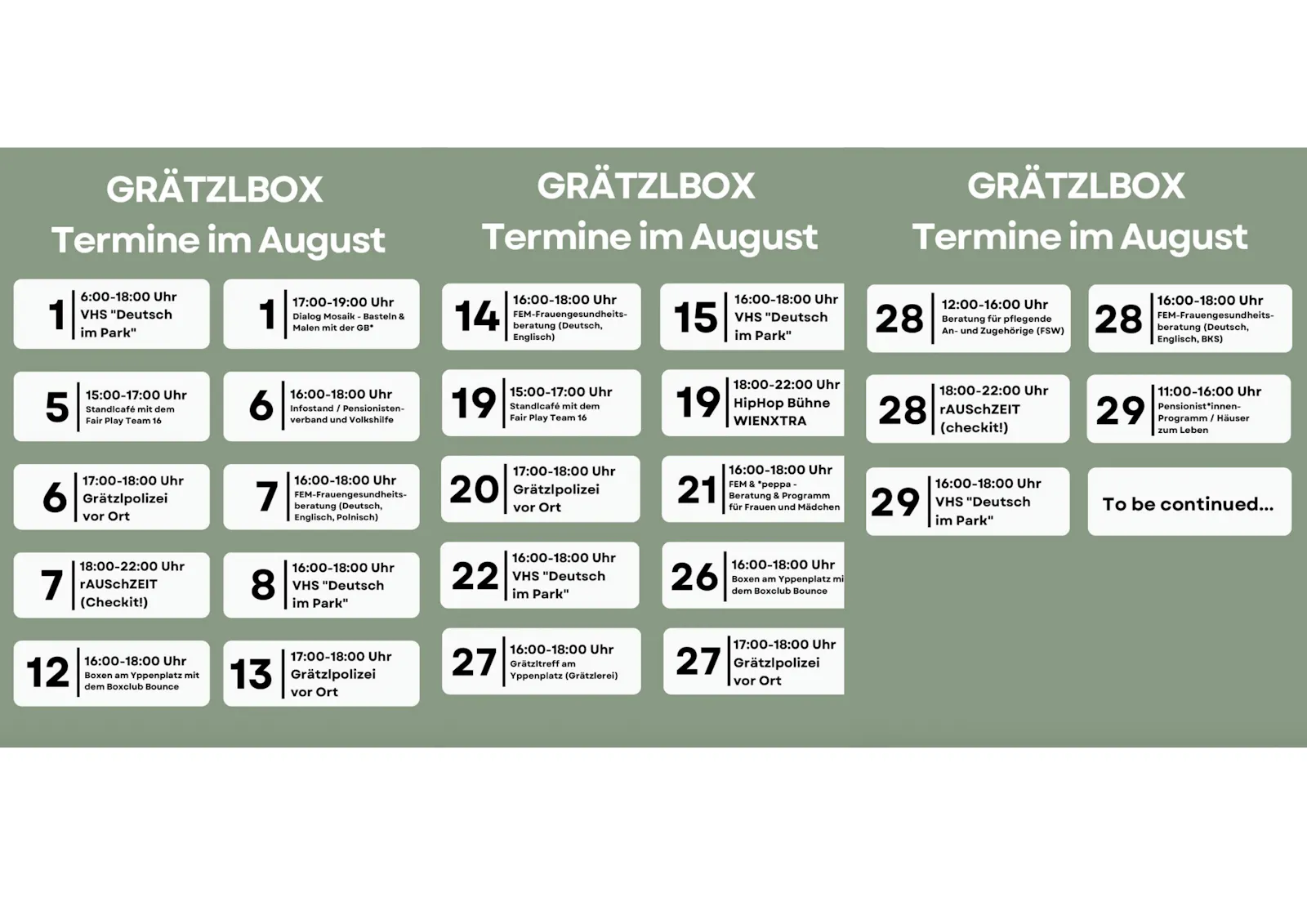

Grätzlbox am Yppenplatz:

Wenn Nachbarschaft Raum nimmt

Während über Waffenverbote am Yppenplatz (Platz 3 im Ranking) diskutiert wird, passiert etwas anderes: Seit April steht dort eine kleine, mobile Box, die täglich mit Leben gefüllt wird. Ein Gespräch mit ihrem Initiator Andreas Strauss zeigt, wie sich öffentlicher Raum verändern lässt – nicht durch Verbote, sondern durch Angebote.

Wiener Flaneur: Andreas, du lebst am Yppenplatz und beschäftigst dich künstlerisch seit vielen Jahren mit öffentlichem Raum. Wie kam es zur Idee, genau hier einen Ort wie die „Grätzlbox" zu bauen?

Andreas Strauss: Ich bin vom Bezirk gefragt worden – und da ich direkt am Platz wohne, war das irgendwie klar. Es gab viele Gespräche mit Initiativen, Sozialarbeit, Jugendarbeit, auch mit Anrainer*innen. Mein Gedanke war: Wenn so viele Gruppen am Platz aktiv sind, dann braucht es auch eine gemeinsame Homebase – also einen Raum, der nicht kommerziell ist, aber dafür viel kann.

Wiener Flaneur: Und was kann diese „Box"?

Andreas Strauss: Sie ist mobil, sie ist offen, sie ist wandelbar. Man kann Beratungsgespräche darin führen, aber auch kleine Lesungen machen, Kindertheater, Workshops. Und sie steht bewusst unter dem Marktdach – weil sie dazugehört. Die Idee war: Der Platz kann mehr, als man ihm zutraut. Und er braucht auch mehr. Nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Respekt, mehr Begegnung.

Wiener Flaneur: Der Yppenplatz ist für viele ein Sorgenkind – Stichwort Kriminalität, Drogen, Unsicherheit. Wie gehst du mit dieser öffentlichen Wahrnehmung um?

Andreas Strauss: Es gibt diese Probleme, klar. Aber wenn du nur auf die Probleme schaust, vergisst du das Potenzial. Es spielen Kinder auf dem Platz, Jugendliche hängen hier ab – nicht weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil der Platz ihnen etwas gibt. Wenn man ihnen nichts anbietet, außer Kontrolle, ist das eine vertane Chance. Ich will nicht naiv sein, aber ich glaube: Ein offenes Angebot wirkt manchmal mehr als jeder Streifenwagen.

Wiener Flaneur: Wer nutzt den Raum bisher?

Andreas Strauss: Aktuell sind es vor allem Kids, Sozialarbeiter*innen, Kulturschaffende. Es ist kein abgeschlossener Raum – eher ein Impulsgeber. Die Box ist ein Testballon. Ich hoffe sogar, dass sie bald zu klein ist. Dann wäre klar: Der Platz braucht mehr – vielleicht ein richtiges Jugendzentrum, vielleicht eine soziale Drehscheibe im ehemaligen Marktamt.

Wiener Flaneur: Wie reagieren die Menschen, die täglich am Platz sind?

Andreas Strauss: Unterschiedlich. Viele freuen sich einfach, dass jemand da ist. Dass sie angesprochen werden, dass man sie sieht. Ich glaube, es geht um Präsenz. Die Box ist nicht die Lösung – aber sie zeigt, was möglich wäre, wenn man Platz macht, statt Platz zu nehmen.

Wiener Flaneur: Wenn du dir etwas wünschen könntest – unabhängig von Budget und Bürokratie – was bräuchte der Yppenplatz?

Andreas Strauss: Ich würde ihn teilweise überdachen. So wie am Nordbahnhofplatz. Ich würde Räume schaffen, in denen man auch bei 12 Grad und Regen draußen sein kann. Ich würde sagen: Dieser Platz verdient ein soziales Zentrum, das nicht aufgibt, sondern beginnt.

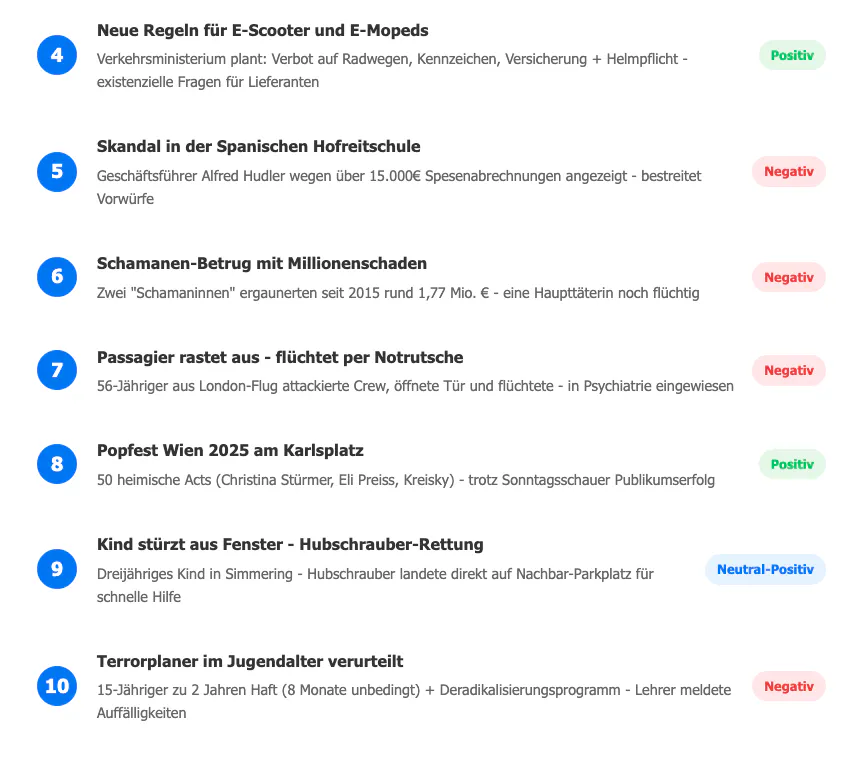

Schauen wir weiter: Das sind weitere Themen, die die Wiener*innen im Netzt bewegt haben.

Ein zweiter Blick auf das Thema, das oft zu kurz kommt:

E-Moped-Verbot: Wer zahlt für mehr Sicherheit?

Das E-Moped-Verbot auf Radwegen wird kommen – darüber sind sich alle einig. Der Sentiment-Analyse nach zu urteilen, wird das von den Menschen als sehr gut befunden. Aber was bedeutet das für die 3.000 Wiener Essenslieferant*innen, die oft als Selbständige ohne ausreichende Absicherung arbeiten?

Eine Führerschein- und Versicherungspflicht würde Kosten im vierstelligen Bereich verursachen. Die Gewerkschaft vida warnt vor einer „wirtschaftlichen Katastrophe" und fordert, dass die Plattform-Unternehmen selbst für neue Fahrzeuge, Helme und Versicherungen aufkommen sollten.

Amsterdam zeigt, dass es funktionieren kann: Seit dem Verbot 2019 gingen die Moped-Unfälle um 70 Prozent zurück. Aber auch dort blieb die Frage: Wer trägt die Kosten?

Der Wiener Gesetzesvorschlag liegt beim Verkehrsministerium. Was er für tausende Zusteller*innen bedeutet und warum Regeln allein nicht reichen, haben wir hier analysiert (Opens in a new window).

Zwischen Schlagzeilen und Wirklichkeit

Diese Woche zeigt beispielhaft, wie unterschiedlich wir mit schwierigen Themen umgehen können. Wir können bei Problemen stehen bleiben – oder nach Lösungen suchen. Wir können Verbote verhängen – oder Angebote schaffen. Wir können Ängste schüren – oder Verständnis fördern.

Der Wiener Flaneur will keine Probleme schönreden, aber auch nicht dabei stehen bleiben. Denn Wien braucht beides: einen klaren Blick auf die Herausforderungen und Menschen, die anpacken. Eine Aufgabe, die uns wahrscheinlich noch lange begleiten wird.

Wenn du eine Meinung zu dem Newsletter diese Woche hast, dann freue ich mich, wenn du sie teilst. Auch dann, wenn du feststellst, dass dich die Themen nicht so sehr interessieren. Das hilft mir, den Newsletter besser zu gestalten.

Und wenn dir dieser Newsletter gefallen hat: Bitte weiterleiten. Vielleicht braucht jemand genau jetzt einen Perspektivwechsel.

Bis nächste Woche wünsche ich dir eine gute Zeit.

Hab’ es gut,

Alexandra

Herausgeberin Wiener Flâneur