Wie die EU Konsens simuliert

EU-Barometer der Macht #001

Eine neue Reihe über Zahlen, Macht und die stille Krise der Demokratie

Im Zentrum der Demokratie steht nicht der Wahltag, sondern das ständige Gespräch mit der Gesellschaft. Die Europäische Kommission hat dieses Gespräch formalisiert, quantifiziert und in ein ritualisiertes Erhebungsformat gegossen: den Eurobarometer. Zweimal im Jahr erhebt er die Stimmungslage der Union. Seine Ergebnisse erscheinen regelmäßig als politische Wetterkarte: Wie steht es um das Vertrauen in die Institutionen? Wie denken die Bürger über Klimaschutz, Digitalisierung, Zensur, Künstliche Intelligenz?

Was wie eine nüchterne Meinungsforschung aussieht, ist jedoch zunehmend ein technokratisches Herrschaftsinstrument. Der Eurobarometer ist nicht das, was die Menschen sagen – sondern das, was die EU hören möchte. Er ist kein Seismograf, sondern ein Verstärker. Kein Spiegel, sondern ein Scheinwerfer auf ein vorgefertigtes Narrativ.

Diese Reihe trägt dem Rechnung. „Barometer der Macht“ wird fortan regelmäßig hinter die Kulissen dieser angeblich repräsentativen Studien blicken. Wir analysieren nicht nur Zahlen, sondern das Design, das Framing, die psychopolitische Architektur hinter der Oberfläche. Es geht nicht um Statistik – es geht um Wahrheit, Macht und Repräsentation.

I. Die Konstruktion einer Öffentlichkeit, die nicht da ist

Der Special Eurobarometer 566 trägt den Titel „The Digital Decade 2025“ (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) – und ist eine politische Inszenierung par excellence. Seine zentrale Botschaft: Die Menschen in Europa begrüßen die Digitalisierung. Sie wünschen sich Schutz vor Fake News. Sie fordern Altersbeschränkungen im Netz. Sie erwarten Cybersicherheit, Plattformkontrolle, mehr Bildung für den Umgang mit digitalen Technologien.

Doch diese Aussagen stehen auf tönernen Füßen.

Denn der erste Skandal ist ein methodischer: Die Mehrheit der Bevölkerung hat gar nicht geantwortet.

In Deutschland: 35,2 % Rücklaufquote.

In Italien: 32,1 %.

In Luxemburg: 28,5 %.

Im Durchschnitt der EU: 48,1 %.

In 17 von 27 Ländern: unterhalb dieser Schwelle.

Die repräsentative Mehrheit ist eine rechnerische Fiktion. Drei von fünf Europäern haben sich geweigert, an der Umfrage teilzunehmen – aus Desinteresse, Misstrauen oder digitaler Distanz. Doch das Schweigen dieser Mehrheit wird nicht als Krisensymptom erkannt, sondern als Zustimmung gedeutet. Der Eurobarometer ist damit keine Messung von Meinung, sondern die Simulation einer Zustimmung, die es in dieser Form nie gegeben hat.

.png?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Nur 9 von 27 Ländern übertreffen den EU-Durchschnitt von 48,1 %.

In Luxemburg, Lettland, Griechenland, Italien und Deutschland liegt die Rücklaufquote teils deutlich unter 40 %.

Das stellt die Repräsentativität der Ergebnisse massiv infrage – besonders dort, wo politische Zustimmung suggeriert wird.

II. Die Rechenkunst der Gewichtung – eine synthetische Gesellschaft

Was tun mit einem Rücklauf unter 50 %? Die Antwort lautet: gewichten. Alter, Geschlecht, Urbanisierungsgrad, Bildungshintergrund – all das wird mathematisch nachmodelliert. Das Ergebnis: ein Sample, das „aussagekräftig“ sein soll.

Doch diese Gewichtung ersetzt keine verlorenen Perspektiven. Sie ist kein methodisches Pflaster, sondern ein synthetisches Ersatzorgan, das vorgibt, Repräsentation zu sein. Sie rekonstruiert nicht, sie ersetzt.

Denn was tun mit jenen, die systematisch nicht teilnehmen? Den Abgehängten, den Unzufriedenen, den Digitalentwöhnten? Die mathematische Antwort: Sie werden rechnerisch eingeblendet – aber nicht real gehört. Die Eurobarometer-Gesellschaft ist eine statistisch gereinigte Öffentlichkeit – ein Prototyp, kein Abbild.

III. Die Strukturverzerrung im Sampling: Urbanität als politische Währung

Ein weiteres Problem liegt in der Rekrutierung: Die Befragung basiert auf dem DEGURBA-Modell – einer Klassifizierung nach Stadt, Umland, Land. Doch urban lebende Menschen sind leichter erreichbar, antworten häufiger, nutzen digitale Dienste öfter – und sind in der Tendenz eher EU-freundlich.

Diese systemische Selektivität wird nicht neutralisiert, sondern verstärkt. Denn die Erhebungsmethoden variieren: In den Niederlanden etwa liegt die Rücklaufquote bei sagenhaften 85,4 % – dank telefonischer Random-Dial-Rekrutierung. In Luxemburg: unter 30 %. Zwei vollkommen verschiedene Verfahren – aber dieselbe politische Verwertung.

Die Öffentlichkeit wird so nicht erhoben – sie wird nach Milieus selektiert, und das Ergebnis anschließend als „repräsentativ“ etikettiert.

IV. Die Fragen: Suggestion, Moralisierung, Zustimmung

Noch gravierender ist das Design des Fragebogens. Die Fragen des Eurobarometers sind keine offenen Instrumente demokratischer Erkenntnis. Sie sind kalkulierte Steuerungspunkte, entworfen, um Zustimmung zu generieren. Einige Beispiele:

„Soll Fake News bekämpft werden?“ – 88 % sagen Ja.

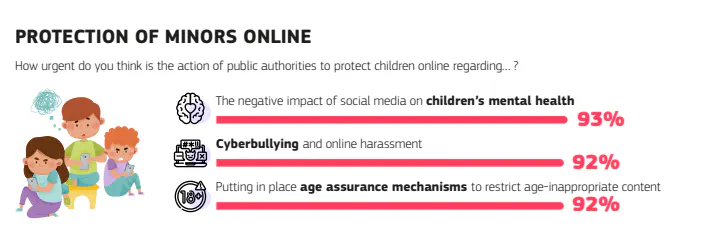

„Ist Cyberbullying eine Gefahr für Kinder?“ – 92 % sagen Ja.

„Wünschen Sie sich mehr menschliche Hilfe bei digitalen Technologien?“ – 89 % sagen Ja.

Was nicht gefragt wird:

Wer entscheidet, was Fake News sind?

Welche Mechanismen zur Kontrolle dürfen eingesetzt werden?

Ist Ihnen bekannt, dass damit Plattformzensur legitimiert wird?

Die Fragen lassen keine Kritik zu. Sie fordern Zustimmung, ohne Optionen.

Diese Form des moralischen Framings ist kein Zufall. Sie ist Teil eines Designs, das Zustimmung zu politischen Maßnahmen vorwegnimmt – bevor sie demokratisch verhandelt wurden. Der Eurobarometer schafft nicht Konsens – er simuliert ihn.

V. Die Resultate: Von Fakten zur politischen Munition

In der offiziellen Infografik zur Studie dominieren affirmative Zahlen:

84 % sagen, dass der digitale Zugang zu öffentlichen Diensten im Alltag wichtig sei.

93 % fordern mehr Schutz vor negativen sozialen Medien-Effekten für Kinder.

92 % befürworten Altersbeschränkungen.

89 % wünschen sich mehr menschliche Unterstützung im digitalen Wandel.

Doch kritische Zahlen finden sich kaum wieder:

Nur 44 % glauben, dass die EU ihre digitalen Rechte schützt.

Nur 59 % wissen, dass Offline-Rechte auch online gelten.

Nur 21 % halten digitale Beteiligung an demokratischen Prozessen für wichtig.

Diese Widersprüche werden nicht problematisiert, sondern in den semantischen Hintergrund geschoben. Der Konsens dominiert – die Kritik wird kaschiert.

VI. Die Wahrheit des Fehlenden

Die gefährlichste Wahrheit in jeder Statistik ist das, was fehlt. Im Eurobarometer 566 fehlt:

jede Frage zur digitalen Identitätskontrolle,

jede Bewertung der Plattformregulierung durch „Trusted Flaggers“,

jede Erwähnung des Digital Services Act,

jede Nachfrage zu Überregulierung, Meinungsfreiheit, Overblocking.

Warum fehlt das? Weil es unbequem ist. Weil es Spaltung sichtbar machen würde. Weil es zeigen würde, dass der digitale Umbau Europas keine gesellschaftliche Einigkeit besitzt – sondern eine politische Konstruktion ist.

VII. Warum die EU so handelt – Zur Funktion der Statistik im postdemokratischen Raum

Der Eurobarometer ist kein Zufallsprodukt, keine schlichte Verwaltungsstatistik, sondern Ausdruck einer tieferliegenden Transformation europäischer Politik: Die Umfrage ersetzt den Diskurs. Was als Konsultation erscheint, ist in Wahrheit eine neue Form der Steuerung – vermittelt nicht durch Überzeugung, sondern durch Zahlen.

Diese Zahlen sind nicht neutral. Sie sind politisch aufgeladene Artefakte – erzeugt, kuratiert, und strategisch eingesetzt, um Konsens zu simulieren, wo gesellschaftliche Spaltung, Unwissen, Müdigkeit oder Widerstand herrschen. Der Eurobarometer erfüllt dabei mehrere Funktionen gleichzeitig:

1. Legitimation durch Zahlen

In einer politischen Union, die mit wachsendem Demokratiedefizit konfrontiert ist, werden Zahlen zum Ersatz für fehlende Zustimmung. Der Eurobarometer ist das, was die EU vorzeigen kann, wenn sie keine Wahl hat, aber dennoch Mandate braucht. Die Prozentwerte ersetzen die plebiszitäre Rückkopplung. Sie erzeugen ein Meinungsbild, das nicht aus Debatte, sondern aus Berechnung entsteht – ein mathematisches Argument, das nicht widersprochen werden kann.

2. Simulation von Beteiligung

Die EU leidet unter einem strukturellen Beteiligungsproblem: geringer Wahlbeteiligung, wachsender Politikverdrossenheit, Entfremdung zwischen Brüssel und Bürger. Der Eurobarometer simuliert das Gegenteil: Beteiligung, Zustimmung, Anschlussfähigkeit. Er erzeugt eine Oberfläche von Partizipation, während die zugrundeliegende Passivität ausgeblendet wird.

3. Normative Rückkoppelung

Nicht nur misst der Eurobarometer Einstellungen – er formt sie auch. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erzeugt soziale Erwartungshaltungen: Wenn „88 % der Bürger Fake News bekämpfen wollen“, wird diese Zahl zur Norm, zur impliziten Vorschrift, zum Orientierungswert für Politik, Medien, Plattformen. Der Eurobarometer ist damit auch ein Instrument der normativen Rückkoppelung, das Einstellungen nicht nur abbildet, sondern stabilisiert.

4. Reduktion von Komplexität

In einer Welt zunehmender Verunsicherung, technologischer Umbrüche und diffuser politischer Konflikte liefert der Eurobarometer einfache Zahlen:

„Die Mehrheit ist dafür.“

„Die Zustimmung steigt.“

„Die Menschen wünschen sich Kontrolle.“

Diese scheinbare Eindeutigkeit entlastet das Regierungshandeln – sie erlaubt es, Entscheidungen zu treffen, ohne offen streiten zu müssen. Komplexität wird nicht bearbeitet, sondern statistisch zum Verschwinden gebracht.

5. Verschiebung des Politischen ins Technokratische

Was im Eurobarometer wie „öffentliche Meinung“ erscheint, ist in Wahrheit das Resultat einer doppelten Entpolitisierung: Die Fragen sind moralisch codiert, die Antworten sozial selektiert. Dadurch wird das Politische selbst aus dem Diskurs verdrängt – Zensur, Macht, Regulierung, digitale Gewalt – all das kommt nicht vor. Die großen Fragen erscheinen nicht als Streitpunkt, sondern als technisches Problem. So wird die politische Entscheidung zur Verwaltungsfrage – und die Verwaltung zur Politik.

Epilog: Die Regierung der Zahlen

Die Europäische Union regiert längst nicht mehr nur durch Recht, sondern durch Statistik. Der Eurobarometer ist das Flaggschiff dieser Entwicklung: Er ersetzt die politische Öffentlichkeit durch ein Tableau aus Prozenten, das keine Repräsentation mehr benötigt – nur noch Legitimation. Er ist der Seismograf einer konstruierten Welt, in der Dissens verschwindet, bevor er entstehen kann.

Was wir erleben, ist nicht die Messung der Meinung – sondern ihre vorsorgliche Modellierung. Nicht die Darstellung von Pluralität – sondern ihre algorithmische Verdichtung. Der Eurobarometer ist das perfekte Medium für eine postdemokratische Gesellschaft: transparent, geordnet, alternativlos.

Doch gerade deshalb braucht es eine neue Lesart.

Eine kritische, widerständige, analytische Beobachtung.

Deshalb wird diese Reihe fortgesetzt.

Wir fragen künftig:

Was wurde nicht gefragt? Wer hat nicht geantwortet? Und wer profitiert davon, dass aus Abwesenheit Zustimmung wird?