#9: Dinner for one, two, three

Diese Woche dreht sich bei mir viel ums Essen. Allerdings achte ich nicht aufs Essen, ich beobachte es. Ich lese Literatur und lerne Fakten über Essen. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der aber stark ins Gewicht fallen kann (Verzeihung). Denn Essen hat Folgen. Kurzzeitig für den Genuss und auf lange Sicht für die Gesundheit.

Wir ahnen mittlerweile alle, dass Essen mehr ist als reine Nahrungsaufnahme. Seine Zubereitung und Qualität können zum Statussymbol erhoben werden. Die Art und Weise zu essen kann Teil des sozialen Kitts einer Gemeinschaft sein oder ein eindeutiger Hinweis auf die Herkunft der Essenden.

Was, wie, wann und wie viel wir essen, beeinflusst das Bild, das wir selbst und andere von uns haben. Essen kann bestimmen, ob wir als gesundheitsbewusst, diszipliniert, wohlerzogen oder gebildet wahrgenommen werden.

Aber nichts prägt dieses Bild so sehr, wie die Frage danach, mit wem wir essen.

Treuen Leser*innen dieses Newsletters wird auffallen, dass ich immer wieder zu einer Podcast-Reihe von The Atlantic zurückkehre. Tatsächlich finde ich in den unterschiedlichen “How to…” Serien immer wieder spannende Denkansätze und Inspiration.

Diese Woche habe ich mir während meiner anderthalb Tage beinahe manischen Hausputzes (trotz oder wegen der Hitze) u. a. die Folge “How to Fuel Up” (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)angehört, in der es weniger ums Essen als um Ernährung und deren Moden geht. Denn nicht nur Fashion ist den Trends unterworfen, das ist auch bei Food so.

Und während in besagter Episode unterschiedliche Superfood Phänomene sowie Ernährungs-Dogmen und ihre Entstehung unter die Lupe genommen werden, fiel ganz am Rande ein Satz, der mich nachhaltig beschäftigt hat. Im Gespräch mit der Moderation berichtet die interviewte Ernährungswissenschaftlerin Kera Nyemb-Diop davon, wie anders ihre Kinder essen, wenn sie sich getreu der Kultur ihres Ehemannes als Famile einen gemeinsamen großen Teller teilen. Wie viel mehr Gemüse die Kids zu sich nähmen und wie viel weniger wählerisch sie seien.

Essen als Gemeinschaft, die sich ein Gericht teilt, solle ganz ähnlich wie essen in Gesellschaft gesünder für uns sein, so die Expertin. Ohne mich in entsprechende wissenschaftliche Studien darüber einzulesen, spürte ich intuitiv, dass das zumindest für mein persönliches Essverhalten wahr ist.

Wenn ich beim Essen alleine bin, esse ich mehr, als wenn ich mir das gemeinsam zubereitete Gericht mit jemandem teile.

Wenn ich alleine esse, richte ich meine Aufmerksamkeit allermeistens auf irgendetwas anderes - ein Buch, einen Bildschirm, einen Podcast - nur nicht auf mein Essen.

Nie ist es vorgekommen, dass ich in der Anwesenheit anderer Menschen gebinget habe (Binge Eating, krankhaftes Überessen).

Nicht nur ist der Einfluss durch soziale Kontrolle zu groß, Gefühle von Einsamkeit, Frustration oder Trauer, die durch übermäßiges essen betäubt werden sollen, kommen in Gesellschaft gar nicht erst an die Oberfläche. Stattdessen genießt man die Unterhaltung und verbindet sich über das geteilte Erlebnis von gutem Geschmack und Vorfreude beim Kochen (jaaa, oder beim Bestellen).

Ich hatte die ungesunde Seite von Einsamkeit bisher immer als hauptsächlich psychische Problematik verstanden. Diese Woche habe ich gelernt, was für einen unmittelbar physischen Einfluss sie auf die Gesundheit nehmen kann. Und zwar, indem eine dauerhaft einsame Nahrungsaufnahme zu ungesunden Essgewohnheiten verleitet.

Schade. Dabei hatte ich gedacht, wenigstens in den eigenen vier Wänden ist das Essen alleine kein Problem. Denn wenn man außerhalb alleine isst - besonders als Frau - scheint das immer noch ein Ding zu sein.

Am 11.07. moderiere ich die Lesung von Lisa Opel und das gemeinsame Q&A zu Sex und Feuchtigkeiten (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) bei La Blutique in Berlin (19:30 Uhr). Komm vorbei!

Zumindest legt das dieser Artikel nahe, den ich letzte Woche in der NZZ gesehen habe. (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) Im Interview erzählt die Restaurantkritikerin Callie Hitchcock, wie sie bemitleidet oder schräg angeschaut wird, wenn sie (beruflich) alleine Essen geht. Frauen würden immer noch als soziale Wesen betrachtet, für die es unnormal sei, allein zu erscheinen.

Ich würde sagen, wir sind ja auch soziale Wesen, die laut der wenigen Studien, die es zu Freundschaft im Erwachsenenalter gibt, auch besser darin zu sein scheinen, stabile Netzwerke zu bilden.

Allerdings stimme ich den meisten Beobachtungen aus dem Artikel zu. Ich habe zwar noch nie befürchtet, wie noch vor 100 Jahren für eine Prostituierte bei der Kundenakquise gehalten zu werden, aber vollkommen unbedarft setze ich mich heute auch noch nicht alleine in ein Restaurant. Zumindest bin ich mir sehr bewusst, dass ich in keiner Begleitung erscheine.

Cafés sind witzigerweise etwas anderers. Der NZZ-Text erwähnt Simone de Beauvoirs Rückeroberung der Stadt, indem sie sich provokant alleine in Pariser Straßencafés begab und deswegen offenbar auch Gegenwind erfuhr. Als Frau oder weiblich gelesene Person alleine den öffentlichen Raum zu benutzen - nicht, um irgendwelche Besorgungen zu machen - galt einst als Protestaktion in Europa.

Die Entwicklungen der letzten Jahre z. B. in Iran haben gezeigt, Öffentlichkeit und die selbverständliche Bewegungsfreiheit in ihr, ist ein Privileg, dass Frauen nicht sicher ist. Deswegen lasst es uns nutzen, damit das Bild einer allein essenden oder einfach exististierenden Frau im öffentlichen Bewusstsein bleibt. So selbstverständlich nämlich, wie es sein sollte.

Du weißt noch nicht so recht, ob du das alleine Essen gehen mal ausprobieren solltest? Dann lies dir doch gerne meine Erfahrungen dazu in dem Blogartikel durch, den ich im November 2023 auf Cleographie veröffentlicht habe und hier gleich nochmal re-poste!

Du möchtest meine Arbeit unterstützen, aber nicht das 1000. Abo irgendwo abschließen, nur um es aus den Augen zu verlieren und umständlich kündigen zu müssen? Feel you.

Wenn du diesen Newsletter heute besonders magst, kannst du mir auch einfach einmalig dafür einen Kaffee spendieren:

https://ko-fi.com/cleolibro (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Herzlichen Dank!

Alleine essen gehen - Einfach erbärmlich oder Akt der Selbstfürsorge?

Der Absprung aus der Unsicherheit führt zur weichen Landung an einem Tisch für Eine. Der Platz mir gegenüber demonstrativ unbesetzt. Ein Kellner zögert sich heran, ob er schon einmal die Karte? Ja gerne, und nein, ich warte nicht. Ich erwarte heute niemanden mehr. Tatsächlich sind der Spontaneität keine Grenzen mehr gesetzt, wenn das Warten auf Andere erst einmal ein Ende genommen hat.

Ich bin der Überzeugung, viele Frauen kennen das Gefühl: Die kleine alltägliche Sehnsucht, sich in das einladende Restaurant zu setzen, an dem sie so häufig vorbeilaufen, es aber nie vorschlagen, wenn es um gemeinsame Abendessen geht. Denn dieses gemütliche, einladende Restaurant ist nicht günstig genug gelegen für alle Freundinnen, nicht interessant genug für die Erwartungen der oft Ausgehenden und zu heimelig für ein erstes Date. Den eigenen Ansprüchen jedoch würde es perfekt entsprechen. Aber in den Genuss dieses Restaurants zu kommen, würde bedeuten, alleine essen gehen zu müssen. Und bei mir hat das meine Scham lange sehr erfolgreich verhindert.

The female urge nicht einsam zu wirken

Wie sieht das denn aus, wenn ich mich alleine an einen Tisch setze? Was denken die Leute dann von mir? Dass ich keine Begleitung gefunden habe? Zu verwöhnt bin, um für mich selbst zu kochen an einem Dienstagabend? Oder noch schlimmer: Dass ich von meiner Verabredung versetzt wurde?!

Wenn ich als junge Frau wie eines nicht wirken will, dann wie bestellt und nicht abgeholt. Wie in Erwägung gezogen und für nicht wichtig genug befunden. Allein in einem Restaurant zu sitzen, das kann ja nur einen zweifelhaften Charakter attestieren. Davon war ich lange überzeugt. Wie beschäftigt man sich überhaupt während des Essens, wenn man einerseits mangels Gegenüber kein Gespräch führen und andererseits mangels Privatsphäre kein Netflix gucken kann? Und wie würden die Menschen um mich herum auf mein offensichtliches Alleinsein reagieren?

In meinem Kopf spielten sich jedes Mal Szenen der sozialen Ächtung ab, wenn ich vor einem Restaurant stehen blieb und spontan alleine einzukehren erwog: Eltern, die ihren Kindern verbieten zu mir rüber zu starren, nur um mir selbst verwirrt-angeekelte Blicke zuzuwerfen. Servicepersonal, das mich so lange ignoriert, bis ich vom Hunger überwältigt in Karen-Manier durch das ganze Restaurant nach einer Bestellung brülle. Ein hochprozentiger Gruß vom Herrn dort drüber an der Bar, der gönnerhaft-lauernd dabei zuschaut, wie mir der Cocktail an den Tisch gebracht wird.

Mit solchen Schreckensszenarien vor dem inneren Auge stand ich eines schönen Spätsommerabends vor einem Restaurant und hatte mich noch gar nicht fertig gegruselt, als eine Kellnerin mich mit einem freundlichen „Suchst du einen Tisch für dich?“ ansprach. Also ließ ich locker – und mich von ihr an einen Tisch im Außenbereich führen.

Alleine essen gehen als Selfcare-Trend: #solodining

Es wird für die Wenigsten wohl eine Überraschung sein, wenn ich sage, dass ich an diesem Tisch ein wirklich gutes Abendessen verlebte. Meine Kellnerin betreute mich fast mehr, als dass sie mich bediente. Nach dieser schönen Erfahrung wiederholte ich das Erlebnis gerne und oft – Ketchupflaschen-Effekt. Bis ich merkte, dass es doch ins Geld geht, sich immer nur von sich selbst einladen zu lassen und meine einsamen kulinarischen Ausflüge wieder etwas zurückschraubte.

Aber bis zu diesem Punkt habe ich unheimlich genossen, was für ein enormes Gefühl der Unabhängigkeit ich mir damit selbst bescheren kann. Die Scham und die unangenehmen Gedanken waren zwar nicht sofort verflogen, aber ich lernte sie auszuhalten. Schließlich überwogen die Vorteile deutlich: Ich konnte ein gutes Buch lesen, während ich auf mein Essen wartete. Ich konnte mich dazu entscheiden, alleine ein paar Tage in eine fremde Stadt zu fahren, ohne die gesamte Zeit von Fertigessen aus dem Supermarkt zu leben. Und ja, manchmal konnte ich auch einfach getrost zu faul sein, um an einem Dienstagabend für mich alleine zu kochen.

Worauf basiert diese Scham vor dem alleine essen, die durchaus nicht nur mir bekannt ist und die bei mir sogar dann einsetzt, wenn ich Pizza für mich alleine nach Hause bestelle? Sie basiert auf der Tatsache, dass wir Einsamkeit gesellschaftlich immer noch tabuisieren. Wir glauben, dass niemand wirklich freiwillig allein ist. Besonders nicht in Situationen, die stark gemeinschaftlich kodiert sind und zu denen vor allem das Essen zählt. Niemand möchte gerne wie die Person aussehen, die man nicht zum Abendessen treffen will.

Außerdem hängt das Schamgefühl mit unserem kollektiven Verständnis davon zusammen, wie besonders junge Frauen sich zu verhalten haben. Sie sollen sozial sein und sich verpartnern wollen, um sich nützlich machen zu können. Sie sollen ihren Wert darüber definieren, welche Menschen (Männer) sich mit ihnen umgeben wollen. Sie lernen früh im Leben, es als schmeichelhaft zu betrachten, wenn ein Mann sie zum Essen ausführen möchte. Und ganz besonders schnell erlernen sie die Angst davor, nicht als Partnerin – für’s Abendessen oder für’s Leben – ausgewählt zu werden. Nichts ruft lauter „mit der stimmt doch was nicht“ als eine alleingebliebene Frau zu sein.

#girldinner findet nicht im Restaurant statt

Und deshalb tut eine junge Frau alles dafür, um möglichst sicher ausgewählt zu werden. Das bedeutet typischerweise die Herstellung sowohl einer maximal einladenden äußeren Erscheinung als auch möglichst minimal bedrohlicher innerer Werte. Wie angenehm für all diejenigen Mitglieder unserer Gesellschaft, die die auswählende Rolle besetzen. Übrigens eine Rolle, in der Einsamkeit viel mehr verklärt wird, als dass sie verschrien ist (siehe auch „Lonewolf (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)“).

Dass ich heute Stolz anstatt Scham empfinden kann, wenn ich sichtbar alleine bin, ist darauf begründet, eine Machtposition einnehmen zu können, die mir von Geburt an als erstrebenswert (für Männern) vorgelebt wurde. Als junge Frau dieses Privileg für mich zu beanspruchen, fühlt sich gut an, obwohl ich weiß, dass das Gefühl des Triumphs nicht nachhaltig sein kann. Schließlich will ich nicht die gleichen Chancen auf Einsamkeit wie ein Mann. Diese stereotype Einsamkeit, die als alternativloser Status definiert wurde, der keine Option auf Gemeinschaft, Schwäche oder Hilfe von außen erlaubt.

Ich will die Chance auf eine Schambefreiung wie sie bisher niemandem in unserer Gesellschaft zugestanden wird, aber allen eingeräumt werden sollte. Ich träume von der Ent-Privilegisierung von Akten der Selbstfürsorge, wie solo Abendessen oder Kinobesuche. Keine Person, vor allem keine weiblich gelesene, sollte sich dafür schämen, wenn sie bei typisch geselligen Unternehmungen nicht in Gesellschaft ist und es trotzdem macht.

Denn das tut so viel besser, als es nicht zu machen oder so lange auf eine Begleitung zu warten, dass das erste Dinner for One erst zum 90. Geburtstag stattfindet.

Es wurde schon viel geschrieben über die Frau, die allein is(s)t. Eine Leseempfehlung dazu aus einer älteren Generation als meiner ist das Memoir “Die singuläre Frau” von Katja Kullmann:

Wer lieber Lust auf fiction hat - mit ein bisschen fantasy und einem sehr wortwörtlichen Bezug zur Identifikation mit der eigenen Esskultur - der*dem empfehle ich “Woman, Eating” von Claire Kohda:

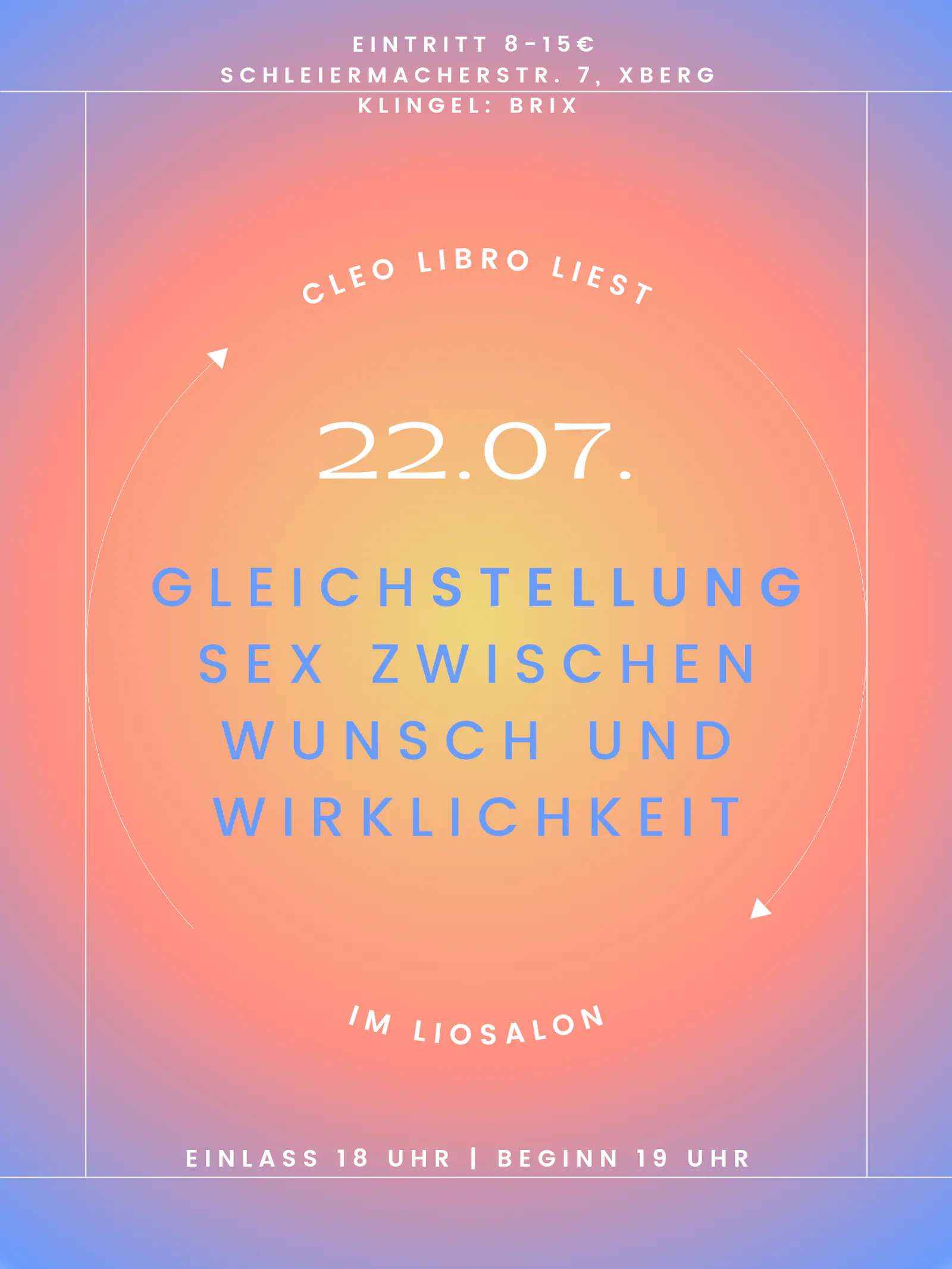

Ich freue mich schon sehr auf meine Lesung und Besprechung von “Gleichstellung” im Liosalon! Meldet euch per Nachricht bei mir oder Lio Brix (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), wenn ihr euch anmelden möchtet!

Du möchtest mit mir über etwas, das du bei mir gelesen oder gehört hast, sprechen? Dann kannst du mich über meine Website (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) erreichen oder mir bei Instagram eine DM (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) schreiben. Ich freue mich auf deine Gedanken!

Danke für’s Lesen und liebe Grüße von

Cleo

Merci an die subscriber des Newsletters für euren Support! Und merci beaucoup an die Abo-Mitglieder, die mit ihrem Beitrag meine Arbeit unterstützen und auch kostenlosen Content möglich machen <3