Doppelt diskriminiert

Frankreich nach Olympia

Ein Jahr nach den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Paris gehen wir der Frage nach: Was ist geblieben vom Versprechen der Inklusion?

Während der Paralympics 2024 in Paris war Inklusion greifbar, doch ein Jahr später zeigt sich: Viele Barrieren bestehen fort. Besonders Frauen mit Behinderung erfahren doppelte Diskriminierung, wie Chantal Rialin vom Verein „Femmes pour le dire, femmes pour agir“ betont. Inklusion dürfe kein Ausnahmezustand bleiben, sondern müsse strukturell verankert werden – als gesellschaftlicher Gewinn für alle.

Von Elisa Kautzky, Paris

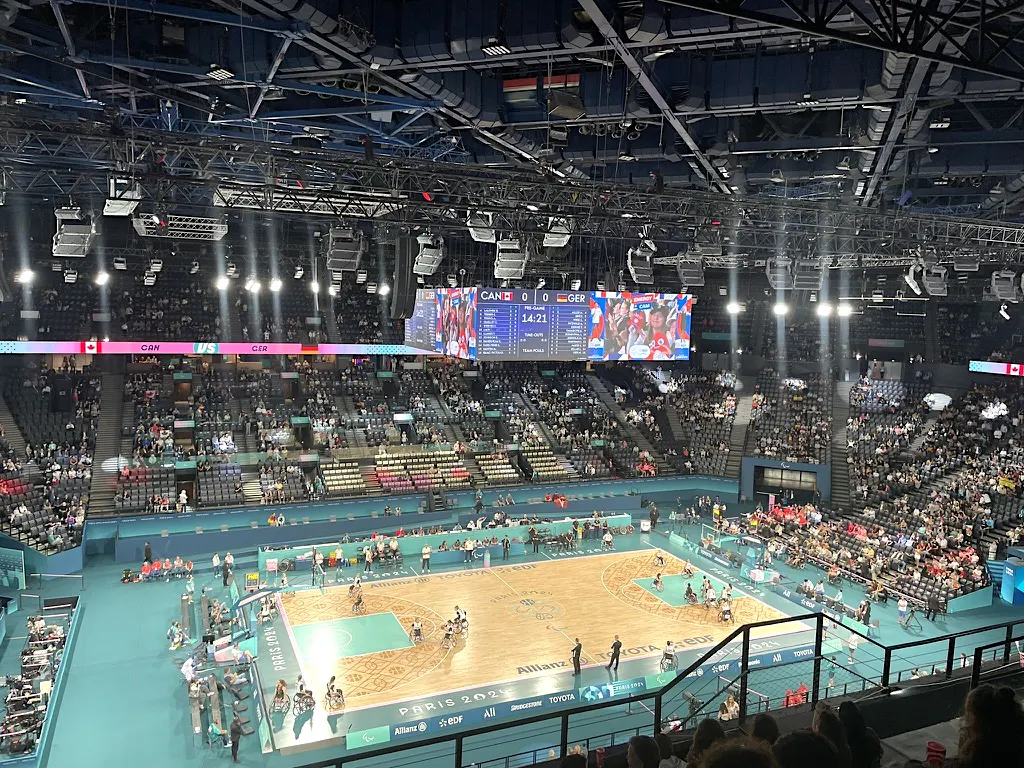

Accor Arena, Paris. Trillerpfeifen schrillen, das Publikum trampelt mit den Füßen, während der Ball durch die Luft fliegt. Paralympics 2024, Rollstuhlbasketball der Frauen: Deutschland gegen Kanada. Eine Woche später: Para-Dressurreiten vor dem Schloss Versailles. Selfies mit dem Maskottchen Phryge und seinem Prothesenbein. In den Straßen von Paris: Euphorie.

Im Sommer 2024, während der Olympischen und Paralympischen Spiele, war Paris voller solcher Gänsehaut-Momente. Allein die Paralympics liefen 300 Stunden im französischen Fernsehen – ein Rekord. 65 Prozent der Bevölkerung sahen zu. Zum Vergleich: 2012 in London waren es nur zehn Stunden.

Viele Athlet*innen mit Behinderung wurden erstmals sichtbar. Auch der Frauenanteil im Para-Sport lag bei Rekordwerten: 45 Prozent statt 42 wie in Tokio. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) will in Zukunft vollständige Geschlechterparität. Die Paralympics 2024 galten als Symbol für gesellschaftlichen Wandel. Paris machte Vielfalt sichtbar.

Doch was bleibt davon, ein Jahr später?

Nach dem Ausnahmezustand der Spiele kehrte der Alltag zurück – und mit ihm viele Barrieren. Zwar wurden einige Bahnhöfe, Hotels und öffentliche Gebäude barrierefreier gestaltet. Im Großraum Paris wurden rund 1.000 barrierefreie Taxis eingeführt, Kleinbetriebe konnten Fördergelder für Umbauten beantragen.

Doch die Metro bleibt ein Schwachpunkt im ÖPNV. Zuletzt waren nur knapp neun Prozent der Stationen barrierefrei, darunter vor allem die neue Metro Linie 14. Das 124-jährige Netzwerk umzubauen zur „métro pour tous“ – Metro für alle – wird noch Jahrzehnte dauern.

Auch im Sport fehlt es an Zugänglichkeit: 40 Prozent der Sportstätten in Frankreich sind laut einer Umfrage der Nichtregierungsorganisation „LADAPT“ nicht barrierefrei. Von den zwölf Millionen Menschen mit Behinderung treiben nur knapp die Hälfte regelmäßig Sport – trotz großem Interesse. Hürden sind: fehlendes Personal, hohe Ausrüstungskosten und unzureichende Ausbildung von Trainer*innen.

Nahverkehr ist Glückssache

Chantal Rialin, Präsidentin des Vereins „Femmes pour le dire, femmes pour agir“, kurz FDFA, kennt diese Herausforderungen. Seit ihrem 17. Lebensjahr lebt sie mit einer fortschreitenden Sehbehinderung. Während der Paralympischen Spiele habe sie Paris kaum wiedererkannt, so reibungslos lief alles. „Bis zu den Herbstferien hat alles gut geklappt. Danach ist der Enthusiasmus abgeflaut.“

Heute, sagt sie, sei der Nahverkehr wieder Glückssache: „Die Metro ist nicht ausgelegt für Menschen mit Behinderung. Busse halten oft nicht da, wo sie sollen, manchmal einen halben Meter vom Bordstein entfernt. Mein Blindenhund kann springen – ich nicht.“

Wir treffen uns im FDFA-Zentrum im 15. Arrondissement. Der 2003 gegründete Verein entstand nach der Erkenntnis, dass vier von fünf Frauen mit Behinderung in Frankreich Gewalt erleben. Seitdem bietet der Verein rechtliche Beratung, eine Notfallhotline und Schulungen. Ziel: die doppelte Diskriminierung sichtbar machen – als Frau und als Mensch mit Behinderung.

80 Prozent der Behinderungen sind unsichtbar

„Viele Frauen erleben, dass ihnen ihre Behinderung abgesprochen oder nicht geglaubt wird”, erklärt Rialin. Das liegt auch daran, dass 80 Prozent der Behinderungen unsichtbar sind: chronische Krankheiten, psychische oder sensorische Einschränkungen. Dazu kommt, dass Frauen mit Behinderung oft ihre Sexualität und / oder Elternschaft abgesprochen werden.

Rialin selbst hat nie aufgehört zu kämpfen, für sich und andere. Ursprünglich wollte sie Krankenschwester bei der Luftwaffe werden, wurde aber aufgrund ihrer Größe abgelehnt. Sie arbeitete als Erzieherin, bis die Sehschwäche auch das unmöglich machte. Babys auf allen Vieren – da komme man kaum hinterher. Also ließ sie sich zur Sozialarbeiterin umschulen.

Mit Anfang 50 erfüllte sie sich ihren Traum vom Fliegen. Beim „Aeroclub Les Mirauds Volants“ wird sie zur Pilotin ausgebildet mithilfe eines akustischen Orientierungssystems. „Ich wollte zeigen, dass es trotz einer körperlichen Einschränkung möglich ist, persönliche Ziele zu verfolgen. Gerade weil Frauen mit Behinderung oft abgesprochen wird, Verantwortung übernehmen zu können“, so Rialin.

2021 wird sie Präsidentin von FDFA, 2024 wird ihr als Anerkennung für ihr Engagement für die Rechte von Frauen mit Behinderungen das Ehrenzeichen der Ehrenlegion verliehen – und damit Frankreichs höchste Auszeichnung für Menschen, die sich außergewöhnlich für die Gesellschaft engagiert haben.

„Niemand akzeptiert seine Behinderung“

Dennoch sei es eine Lüge, dass man sein Handicap einfach akzeptiere. Sie meint, man lerne nur, damit zu leben. Es klingelt neben ihr. Oasis, ihr Blindenhund, steht mit einem Spielzeug im Maul da. Der Hund stupst sie an, um den Hals trägt er eine Glocke. Rialin lacht und tätschelt seinen Kopf. „Er möchte Aufmerksamkeit.“ Seit über dreieinhalb Jahren ist Oasis an ihrer Seite. Er hilft ihr über Bordsteine und durchs Gedränge.

Dabei sei es Aufgabe der Gesellschaft, sich anzupassen – nicht umgekehrt. Behinderung bedeute nicht Unfähigkeit. Ihrer Meinung bringe jeder Mensch Kompetenzen mit – wir müssten sie nur sehen. So wie bei den Paralympischen Spielen.

Dort treten Athlet*innen mit motorischen Einschränkungen, Sehbehinderungen, intellektuellen Beeinträchtigungen, Kleinwuchs, kombinierten Behinderungen sowie seltenen Erkrankungen an. Psychische oder psychiatrische Erkrankungen sind bislang nicht Teil des Klassifikationssystems des Internationalen Paralympischen Komitees.

Rialin erinnert sich gut an den letzten Sommer – geprägt von Offenheit, Inklusion und Begeisterung. Ihrer Wahrnehmung nach: ein Ausnahmezustand. Ihr Highlight: Die Ankunft der Flamme am Hôtel de Ville. „Das war ein wunderbarer Moment voller Hoffnung.“ Aber in die Fanmassen mischte sie sich nicht. „Als Blinde ist das zu stressig. Ich habe alles im Fernsehen verfolgt.“ Ihre Tochter war dagegen mittendrin als freiwillige Helferin.

Viele Para-Sportler*innen wurden durch die Spiele landesweit bekannt. Rialins Kritik: Ihre Darstellung folge oft vertrauten Mustern. Menschen mit Behinderung erschienen entweder als Held*innen oder Inspiration – nicht als Teil einer selbstverständlichen Vielfalt. Ein Lichtblick sei das ehrenamtliche Engagement gewesen: Rund 3.000 der 45.000 Freiwillige bei den Spielen hatten selbst eine Behinderung.

„Ich bin zuerst eine Frau und Bürgerin“

Heute bestehen viele Probleme fort: Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung in Frankreich ist etwa doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung, Inklusionsziele werden verfehlt. Besonders betroffen sind Frauen mit Behinderung.

Der Verein FDFA weist immer wieder darauf hin, dass ihre Lebensrealität in vielen politischen Konzepten nicht mitgedacht wird – ob im Gewaltschutz, in Elternprogrammen oder in der Gesundheitsversorgung. Schutzräume, reproduktive Rechte oder barrierefreie gynäkologische Versorgung bleiben vielerorts unerreichbar.

„Ich bin nicht in erster Linie behindert“, sagt Rialin. „Ich bin zuerst eine Frau. Dann Bürgerin.“ Außerdem zahle sie Steuern wie jeder andere auch. Diese doppelte Diskriminierung – als Frau und als Mensch mit Behinderung – ziehe sich durch alle Lebensbereiche. Beispielsweise wenn nicht sie, sondern ihre Begleitperson angesprochen wird, oder Ärzt*innen sie nicht ernstnehmen.

Ihr Apell: „Behinderung ist nicht ansteckend. Jeder von uns kann im Leben eine Behinderung bekommen. Anderssein macht Angst, aber man kann sehr gut mit einer Behinderung leben.“ Dabei sei Inklusion kein Luxus, sondern ein gesellschaftlicher Gewinn.

Eine rollstuhlgerechte Toilette nützt nicht nur Rollstuhlnutzer*innen, sondern auch Menschen mit Kinderwagen, Gehhilfen und Verletzungen. Inklusion bedeute demnach nicht Anpassung an einzelne Menschen, sondern ein gerechter Zugang für alle zu allen Lebensbereichen.

Ist ein barrierefreies Paris möglich?

Die wirtschaftliche und politische Unsicherheit in Frankreich haben die Aufbruchsstimmung nach den Spielen mittlerweile verdrängt. Rialin befürchtet, dass Paris niemals ausreichend barrierefrei sein wird: Zu enge Gehwege, zu viele Altbauten. „In London oder Berlin lässt sich mehr machen, da sie nach dem Krieg neu aufgebaut und klarer geplant wurden.“

Frankreich hingegen verliere sich in Bürokratie. Es werde zu viel reguliert und es fehle an Mut. „Niemand will Infrastruktur für Menschen mit Behinderung in der Stadt. Das sehe nicht gut aus, heißt es dann.“ Sie schüttelt den Kopf. „Aber wir leben mit den Menschen, nicht neben ihnen.“

Das Problem: Viele Menschen mit Behinderung finden außerhalb der Großstadt kaum das benötigte medizinische Personal, sind also auf die Stadt angewiesen, gerade in einem so stark zentralisierten Staat wie Frankreich, wo es derzeit einen besonders großen Mangel an Landärzt*innen gibt.

Das Olympische Erbe

Dennoch tut sich etwas – vor allem im Sportbereich: Unter anderem das „PRISME (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)“ in Bobigny, ein inklusives Sportzentrum sowie Programme wie „Club inclusif, (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) Trouve ton parasport (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)“ oder „La Relève (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)“, die im Rahmen der Spiele gestartet wurden. Viele dieser Initiativen sind zeitlich befristet, ihre Wirkung bleibt also abhängig vom politischen Willen.

Im Sommer 2025 kehrt die olympische Stimmung zumindest sporadisch zurück nach Paris. Unter dem Motto „L'Héritage continue“, zu Deutsch „Das Erbe lebt weiter“, finden erneut sportliche Veranstaltungen statt, darunter auch inklusive Wettkämpfe. Sogar die olympischen Ringe am Eiffelturm leuchten zeitweise erneut auf.

Und der ikonische Heißluftballon, der bereits während der Spiele über der Stadt schwebte, hebt nochmals ab – als Zeichen dafür, dass das olympische Erbe weitergetragen werden soll. Rialin bilanziert: „Wir werden bei den nächsten Olympischen Sommerspielen in Los Angeles sehen, was davon geblieben ist.“