Integration von Wissenschaft und Glauben: das Gaia-Modell

In unserem nuPerspective-Institut hat Dagmar Begemann (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) das Gaia-Prinzip und dessen theologische sowie wissenschaftliche Bedeutung in unsere Forschung zu einer neuen Theologie eingebracht. Hier gebe ich (Helge) euch einen 15 Min. Überblick, wie das Konzept „Gaia” als Denk-Modell genutzt werden kann, um das Zusammenspiel von Ökologie, Technologie und Spiritualität neu und besser zu verbinden und zu verstehen. Dieser Gedanken(fort)schritt ist unser Hinweis, wie Kirche und Theologie bessere Begründungen sammen und vermitteln könnte, um der Metakrise (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) zu begegnen. Ich starte mal dröge, dann wird es lockerer, halte durch. (Die dröge wissenschaftliche Variante kannst du hier lesen (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)!)

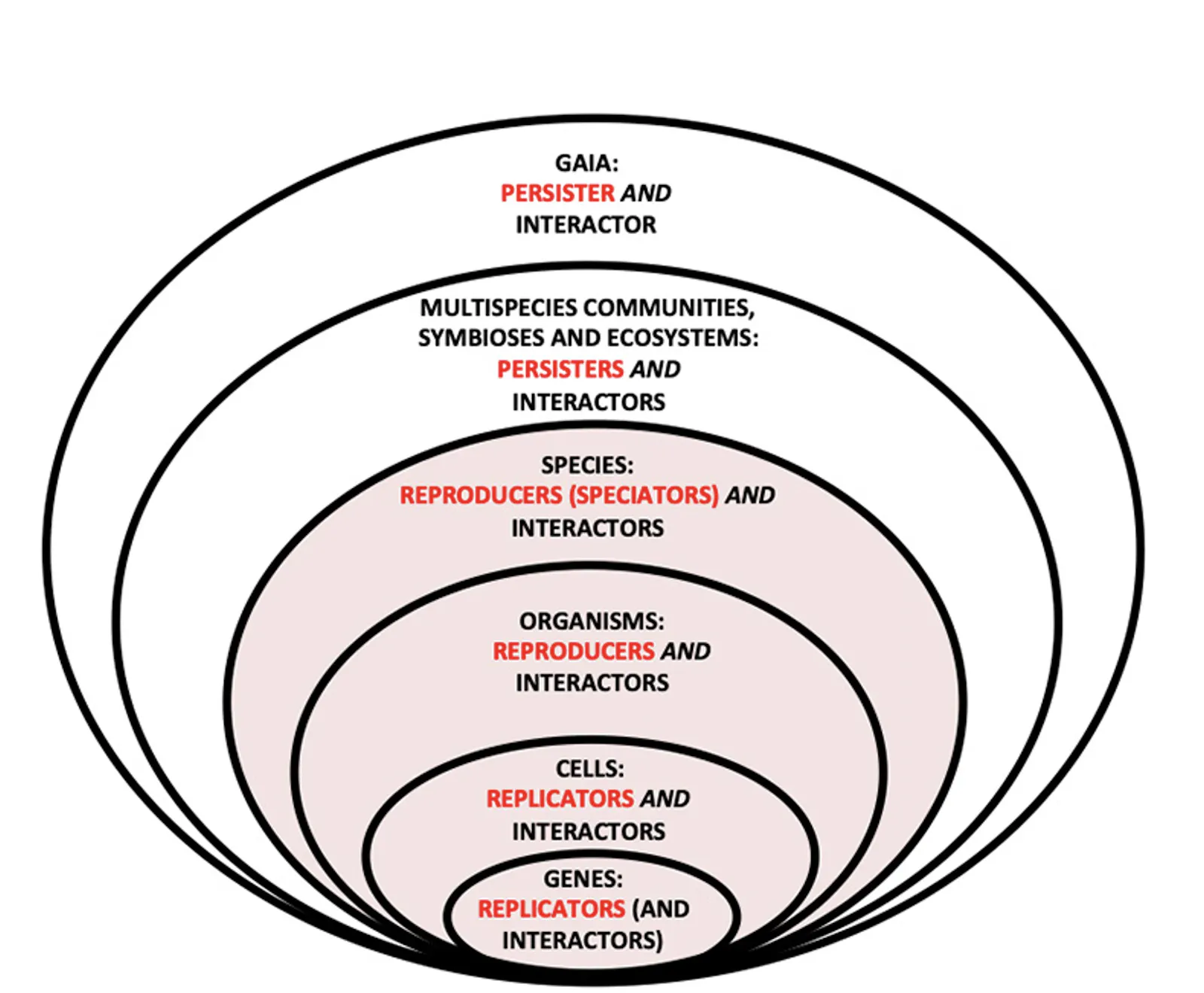

Worum geht es kurz? Das Gaia-Prinzip ist ein Konzept, das die Erde als ein komplexes, sich selbst regulierendes System betrachtet, in dem lebende und nicht-lebende Elemente miteinander interagieren, um Bedingungen für das Leben zu schaffen und zu erhalten. Es verbindet wissenschaftliche und spirituelle Perspektiven und wird zunehmend als Modell verwendet, um ökologische, technologische und spirituelle Fragen in Einklang zu bringen.

Wissenschaftlicher Hintergrund

💡 Infobox: Woher kommt eigentlich "Gaia"?

Der Name "Gaia" ist kein Zufallsprodukt, sondern hat tiefe Wurzeln in der Antike.

Sprache: Griechisch (Altgriechisch)

Bedeutung: "Erde" oder "Land". In der griechischen Mythologie ist Gaia die personifizierte Ur-Göttin der Erde, die Mutter aller Götter und des gesamten Kosmos. Sie ist die erste Gottheit, die aus dem Chaos entstand, und symbolisiert die Fruchtbarkeit und das Leben selbst. Sie ist quasi die Ur-Mutter aller Dinge.

Wer hat's in die Diskussion gebracht? Der britische Wissenschaftler James Lovelock (der mit dem britischen Akzent, erinnerst du dich?) hat den Begriff in den 1970er Jahren für seine wissenschaftliche Hypothese vorgeschlagen. Die Idee dazu kam ihm übrigens von seinem Nachbarn, dem Schriftsteller William Golding (Autor von "Herr der Fliegen"), der meinte, wenn Lovelock schon die Erde als lebendes System betrachtet, sollte er ihr auch einen passenden Namen geben. Und so wurde aus einer wissenschaftlichen Hypothese ein Konzept mit mythologischer Tiefe.

Ursprung des Konzepts

Das Gaia-Konzept entstand in den 1970er Jahren durch die Zusammenarbeit von:

• James Lovelock, einem Atmosphärenforscher und Chemiker, der an der NASA arbeitete und Methoden entwickelte, um Leben auf anderen Planeten zu entdecken.

• Lynn Margulis, einer Mikrobiologin, die die Endosymbiontentheorie (die Herkunft von Zellorganellen) entwickelte und sich auf mikrobielles Leben und dessen Rolle in Ökosystemen spezialisierte.

Ihre zentrale These: Die Erde verhält sich wie ein lebendes System, in dem biologische und physikalisch-chemische Prozesse miteinander interagieren, um Bedingungen für das Leben zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Wissenschaftlicher Kontext

Die 1970er Jahre markierten einen Aufstieg des systemischen Denkens in der Wissenschaft. Lovelock und Margulis integrierten diese damals brandneuen Perspektiven.

Sie verbanden ihre Expertise in Atmosphärenforschung (Lovelock) und Mikrobiologie (Margulis), um die Rückkopplungsmechanismen zwischen Leben und Umwelt zu untersuchen.

Jetzt aber mal locker machen und die ganze Geschichte in verständlichen Worten

Hier kommt ein Aufsatz als anschauliche, metamodern-ironische Erzählung für wache Geister, die keine Lust auf Fußnoten, aber auf Tiefgang und ein bisschen Augenzwinkern haben. Bühne frei für das Gaia-Prinzip – jetzt in verständlich, mit dem gewohnten Schuss Institutssprech und einer Prise Humor:

Gaia für alle – oder: Warum die Erde mehr ist als ein schicker blauer Ball im All

Stell dir vor, du bist auf einer Party. Die Musik läuft, die Leute tanzen, und plötzlich merkst du: Die Party ist nicht einfach nur da – sie lebt, sie atmet, sie reagiert auf das, was du tust. Wenn du das Buffet plünderst, wird’s leer. Wenn du die Musik lauter drehst, tanzen die Leute wilder. Die Party ist ein System, das sich ständig selbst reguliert. Willkommen beim Gaia-Prinzip – nur dass die Party die Erde ist, und wir alle sind mittendrin.

Was ist Gaia? (Und warum klingt das nach Esoterik, ist aber ziemlich handfest)

Gaia ist die Idee, dass die Erde nicht einfach ein Haufen Steine mit ein bisschen Wasser und Leben obendrauf ist, sondern ein riesiges, komplexes System, das sich selbst am Laufen hält. Lebendiges und Unbelebtes – Pflanzen, Tiere, Mikroben, Wolken, Ozeane, sogar Steine – alles spielt zusammen, damit das Klima stimmt, die Luft atembar bleibt und das Leben nicht aus Versehen den Stecker zieht.

Das klingt erstmal nach „Mutter Erde“ und Räucherstäbchen, ist aber knallharte Wissenschaft. James Lovelock (der mit dem britischen Akzent) und Lynn Margulis (die mit den Mikroben) haben das wie gesagt in den 70ern ausgetüftelt. Sie haben sich gefragt: Warum ist die Erde so stabil, während auf dem Mars nur Staubstürme toben? Antwort: Weil hier alles zusammenarbeitet – wie ein riesiges Orchester, das sich selbst dirigiert.

Gaia in der Wissenschaft: Von Gänseblümchen und Marsmissionen

Lovelock und Margulis waren keine Träumer, sondern Nerds mit Labor. Sie haben Modelle gebaut, zum Beispiel Daisyworld: Eine Welt voller schwarzer und weißer Gänseblümchen, die das Klima regeln, indem sie Sonnenlicht reflektieren oder aufnehmen. Ergebnis: Die Blumen halten die Temperatur stabil, egal wie die Sonne brennt. Das ist Gaia in Aktion – Feedback-Schleifen, die das System im Gleichgewicht halten.

Und was hat das mit Theologie zu tun?

Jetzt wird’s spannend. Die Kirche hat lange gesagt: Gott hat die Erde gemacht, wir sollen sie pflegen, aber eigentlich ist sie nur Kulisse für unser Drama. Gaia sagt: Die Erde ist nicht Kulisse, sondern Mitspielerin. Sie reagiert auf uns, wir auf sie. Das ist nicht nur öko, das ist spirituell. Papst Franziskus hat das in „Laudato si“ ziemlich klar gemacht: Die Erde ist unser gemeinsames Haus – und kein Selbstbedienungsladen.

Die großen Fragen: Ist Gaia göttlich? Oder nur ein schickes Modell?

Kritiker rufen sofort: Pantheismus! Ihr vergöttert die Erde! Aber halt, sagt die moderne Theologie: Es gibt auch Panentheismus (Gott ist in allem, aber mehr als alles) und Prozess-Theologie (Gott entwickelt sich mit der Welt). Gaia passt da rein wie ein Puzzlestück. Die Erde ist nicht Gott, aber vielleicht Gottes Lieblingsprojekt – und wir sind eingeladen, mitzuspielen, nicht nur zu konsumieren.

Freiheit, Verantwortung und der Mensch als Mitspieler

Manche sagen: Wenn Gaia alles regelt, sind wir dann nur Statisten? Nein! Wir sind Teil des Systems, und unsere Handlungen haben Folgen. Die Erde ist kein Automat, sondern ein sensibles Netzwerk. Wir können das Gleichgewicht stören – oder helfen, es zu bewahren. Das ist Freiheit mit eingebauter Verantwortung. Wer’s nicht glaubt, kann ja mal den CO₂-Ausstoß testen und schauen, wie schnell das Klima zurückschlägt.

Reduktionismus? Spiritualität? – Die Erde ist mehr als Chemie

Klar, Gaia erklärt viel mit Physik und Chemie. Aber das heißt nicht, dass Spiritualität rausfliegt. Im Gegenteil: Viele indigene Kulturen wussten schon immer, dass alles verbunden ist. Teilhard de Chardin, der kosmische Jesuit, hat das als „spirituelle Evolution“ beschrieben. Gaia ist also kein Ersatz für Gott, sondern ein Update für unser Weltbild.

Missbrauchsgefahr: Öko-Diktatur oder neue Menschlichkeit?

Ja, Gaia kann auch missbraucht werden – als Vorwand für radikale Öko-Ideologien oder Anti-Humanismus. Aber das ist wie bei jeder guten Idee: Es kommt darauf an, wie wir sie leben. Feministische und tiefenökologische Ansätze sagen: Lasst uns fürsorglich, empathisch und partnerschaftlich mit der Erde umgehen. Nicht als Herrscher, sondern als Teil des Ganzen.

Was bringt das alles praktisch?

Gaia ist nicht nur ein schönes Bild, sondern ein Handlungsaufruf. Sie fordert uns auf, Ökologie, Technologie und Spiritualität zu verbinden. Nicht nur Windräder bauen, sondern auch unsere Haltung ändern. Nicht nur CO₂ sparen, sondern auch Mitgefühl und Achtsamkeit kultivieren. Klimagerechtigkeit, neue Politikstile, Bildung, Kunst – alles kann Teil der Gaia-Story werden.

Warum tun wir uns so schwer damit?

Weil alte Gewohnheiten hartnäckig sind. Weil Wirtschaft, Politik und Kultur oft auf Trennung statt Verbindung setzen. Weil viele Angst haben, dass Spiritualität und Wissenschaft nicht zusammenpassen. Aber: Es gibt keinen Weg zurück ins alte „Klimaregime“. Die Erde schaut uns an – nicht strafend, sondern erwartungsvoll. Was machen wir draus?

Fazit: Gaia als Einladung zum Mitspielen

Das Gaia-Prinzip ist wie ein Update für unser Weltbild. Es verbindet Wissenschaft und Glauben, Ökologie und Spiritualität, Verantwortung und Freiheit. Es lädt uns ein, die Erde nicht als Ressource, sondern als lebendiges Gegenüber zu sehen. Die Party läuft – und wir sind mittendrin. Zeit, mitzutanzen, statt nur am Buffet zu stehen.

Oder, wie Latour sagt: „Von nun an schaut alles uns an, geht alles uns an.“ Die Erde ist nicht mehr draußen, sondern mittendrin. Und wir? Wir sind eingeladen, endlich erwachsen zu werden – als Teil eines lebendigen, atmenden, manchmal auch ziemlich launischen Planeten.

Dann mal lieben Gruß aus Lemgo und nehmt das Mitgefühl mit allem mit in euren Alltag,

Helge