Luftfahrt-Technik macht Industrie grüner

HINTERGRUND / FORSCHUNG IN COTTBUS

Das Institut für CO2-arme Industrieprozesse war die erste Wissenschafts-Ansiedlung im Strukturwandel. Nun steht die Technologie vor dem ersten Einsatz.

von Christine Keilholz

Juli 2023

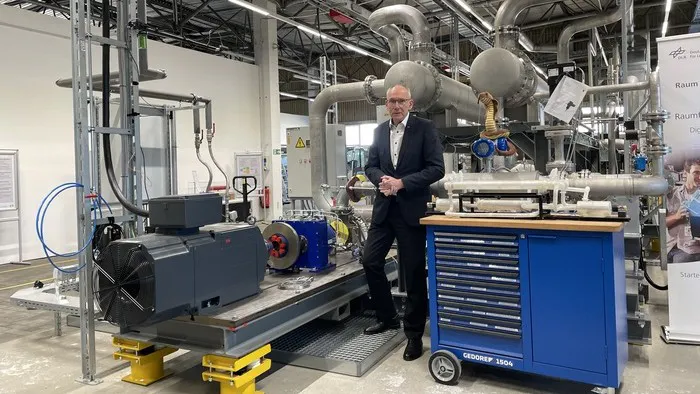

Uwe Riedels Wundermaschine steht in einer Halle im Norden von Cottbus, gleich hinter dem Fitnessstudio. Es ist eine Anlage in der Größe eines Sattelschleppers. Riedel erklärt, was in den Rohren und Kesseln passiert. Und wie die Versuchsanlage Umgebungsluft durch einen ersten und dann durch einen zweiten Wärmeübertrager schickt. Die Erklärung des Professors plätschert vor sich hin wie seine Wundermaschine schnurrt. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn Professor Riedels (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) Wärmepumpe hat mehr Power als man sich vorstellen mag. „Dabei wird es heiß“, sagt er, "wie bei der Luftpumpe, nur noch heißer.“ Heiß bedeutet: Die Maschine erzeugt Wärme von 250 Grad Celsius.

Das ist eine Temperatur, die man sich bei den Wärmepumpen und vor allem bei der Debatte (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) um diese Technologie gar nicht einbilden konnte. In Wahrheit kann die riesige Wärmepumpe, die der Forscher in Cottbus betreibt, eine Art Revolution in der industriellen Produktion auslösen. Denn wer hätte schon gedacht, dass man mit einer ausschließlich grünen Produktion von Energie auf derartige Temperaturen kommen könnte, die eine Vielzahl von Prozessen ermöglicht?

Riedels Strom der Erklärung bleibt leise. An dieser Stelle könnte sich ein Industrieprozess anschließen, sagt er, und die Nutzwärme übernehmen. Wenn das Verfahren funktioniert, dann kann diese Anlage Bäckereien oder Metallbaubetrieben helfen, viel Öl und Gas zu sparen. Und den CO2-Ausstoß da zu verringern, wo er am größten ist: bei der Industrie.

Noch passiert das hier nicht. Das Ungetüm ist eine reine Forschungsanlage, die immerhin schon einen praktischen Zweck erfüllt. Sie heizt im Winter die Halle, in der vor langer Zeit mal Textilmaschinen arbeiteten - im Sommer haben Riedel und sein Team vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) einiges an Wärme zu viel.

250 Grad mit Flugzeugturbinen

Riedel ist 60, Physiker und 2019 von Stuttgart nach Cottbus gekommen. Sein Institut für CO2-arme Industrieprozesse war die erste Ansiedlung von Wissenschaft, die der Strukturwandel in die Lausitz brachte. Damit gleich beide Lausitz-Länder etwas davon haben, wurde das DLR-Institut mit zwei Standorten ausgestattet: Cottbus und Zittau. Die Versuchsanlage, um die sich die Arbeit des DLR-Foschungsteams dreht, landete trotzdem nicht gleich dort, wo sie hin soll. Der Lausitz Science Park (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), zu dem Riedels Institut gehören wird, ist noch nicht gebaut. Bleibt vorerst nur die alte Halle und ein dem Abriss geweihter Plattenbau auf dem Campus der BTU Cottbus-Senftenberg, wo Riedel sein Büro hat.

Sein Team beschäftigt sich mit dem, was die Deutschen im Bereich der privaten Haushalte, seit einem halben Jahr umtreibt, wie nichts anderes: der Minderung des CO2-Ausstoßes. Hier geht es um energieintensive Industrien wie die Stahlerzeugung. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Hochtemperatur-Wärmepumpen, die mit Dampf arbeiten. Lange vor der Versorgungskrise, die durch den Ukrainekrieg ausgelöst wurde, erkannte der Bund, dass hier Forschungsbedarf besteht - und verband das mit der Aufgabe, der Lausitz eine neue Perspektive zu geben. Der Bund stellt für das Institut jährlich zehn Millionen Euro zur Verfügung. Brandenburg trägt zehn Prozent der jährlichen Förderung für den Standort Cottbus.

„Der Schlüsselbaustein ist für uns, dass wir Temperaturen erreichen mit Verdichtern und Turbinen, wie man sie aus der Luftfahrt kennt“, sagt Riedel. Die zweite Besonderheit ist die Regelungstechnik der Anlage. Und drittens die Kältemittel, das sind jene Kohlenwasserstoffe, die für Ozon-Abbauprozesse verantwortlich sind, wenn sie freigesetzt werden. „Aber das ist bei unserem Prozess kein Problem, weil diese Stoffe sich bei hohen Temperaturen sowieso zersetzen würden.“ Deshalb nutzt die Anlage Luft als Arbeitsmedium.

Großes Potenzial für Wirtschaft und Klima

Diese legt in der Versuchsanlage einen langen, gewundenen Weg zurück. Vom oberen Wärmetauscher geht es weiter in die Turbine. Wenn die Luft unter Druck steht und schon etwas abgekühlt ist, weil die Nutzwärme weg ist, wird hier entspannt. Dabei kühlt sie sich ab. Dann, wenn der Kreis geschlossen wird, geht es in den kalten Wärmetauscher, wo wieder Umgebungswärme aufgenommen wird. Damit ist der Kreislauf geschlossen. „Wir sind heißer als alles, was es bis jetzt an Wärmepumpen gibt“, sagt Riedel. „Es gibt noch keine Wärmepumpe für den Bereich ab 250 Grad Celsius, den wir mit unserer Forschungsanlage anpeilen.“ Er und seine Kollegen seien die ersten, die das in diesem Temperaturbereich angehen. Überdies ist die Leistung mit 250 Kilowatt relativ groß. Die normale Wärmepumpe, die den Privathaushalt versorgt, hat zwischen fünf und zehn Kilowatt.

Hier liegt ein Potenzial für die Wirtschaft - und für das Klima. Großwärmepumpen können die in der industriellen Fertigung nötige Prozesswärme bis 200 Grad bereitstellen, darauf wies der Thinktank Agora Energiewende (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) jüngst hin. Allerdings sei der Anteil von Großwärmepumpen an der deutschen Wärmeerzeugung mit 60 Megawatt installierter Leistung jedoch noch verschwindend gering. Allein in dieser Größenordnung liegt demnach noch viel Energie brach. Aber das reicht weder in Temperatur noch in Leistung an das heran, was Uwe Riedel erforscht.

Doch für einen großen Industriebetrieb ist Riedels Versuchsanlage dennoch zu klein. Deshalb wollen die DLR-Forscher demnächst eine größere Anlage bauen. Die Demonstrationsanlage, über die Riedel nachdenkt, liegt im Bereich eins bis sieben Megawatt. Demonstrationsanlage bedeutet, dass die Technologie das erste Mal in einen Industrieprozess eingebaut wird. Wenn sie dann fünf Jahre lang stabil läuft, dann ist sie reif für den Markt.

Fritteusen brauchen weniger Öl

Die Anlage in der alten Textilhalle befindet sich derweil schon kurz vor dem ersten Einsatz. Eine Kooperation mit einem Lebensmittelhersteller aus Ostsachsen ist bereits unter Dach und Fach. Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie auf die benötigte Leistung für den bestehenden Industrieprozess skaliert werden kann, der umgebaut wird. Da sind bisher Gaserhitzer am Werk oder es wird mit Öl erhitzt. „An die Stelle setzen wir unsere Wärmepumpe rein und können elektrisch Wärme machen“, sagt der Professor. Wenn der Strom grün ist, dann ist auch die von der Wärmepumpe gelieferte Prozesswärme grün. Das ist gelebter Technologietransfer im Dienste der Energiewende.

Die Demoanlagen sollen eine gemeinsame Entwicklung werden. Das DLR-Institut konzipiert die Anlage und übernimmt die technische Betreuung. Dazu kommt ein Anlagenbauer, der alles installiert. Der dritte Partner ist der Industriebetrieb. Im Falle des Lebensmittelherstellers geht es um Backöfen und Fritteusen, die mit der Luftfahrtt-Technologie CO2-ärmer laufen sollen.