Zerbrochene Spaghetti(herzen)

📍Roma

Liebe Leserinnen und Leser,

beginnen wir in Rom, genauer gesagt im Palazzo Chigi. Dort traf der amerikanische Journalist Massimo Calabresi Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für ein Porträt im Time Magazine. Der Text wurde zur Titelgeschichte. Meloni landete auf dem Cover, das so aussah:

Die Reaktionen in Italien fielen gespalten aus: Die Rechte feierte, die Linke empörte sich. Dabei drehte sich die Debatte vor allem ums Cover, weniger um den Inhalt des Artikels. Die Kommentarspalte unter dem zugehörigen Post des Time Magazine mutierte zur Meinungsarena. Viele der lautesten Stimmen schienen den Text allerdings gar nicht erst gelesen zu haben.

Dabei lohnt sich genau das. Der frei zugängliche Artikel trägt den Titel „Where Giorgia Meloni Is Leading Europe“, Calabresi beleuchtet darin Melonis strategische Positionierungen, ihre internationale Rolle und ihre (fragwürdige) politische Herkunft. Das Porträt fordert zum Mit- und Nachdenken auf, vor allem zwischen den Zeilen.

Ein Lehrer sagte früher sehr oft zu mir: „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.“ Heute würde ich (und jetzt wirke ich vermutlich wie eine Klugscheißerin) ergänzen: Im Vorteil ist, wer sich die Zeit nimmt, solche Texte ganz zu lesen, nicht nur den zugehörigen Instagram-Post.

Das Stück endet mit einem eindringlichen Absatz (aus dem Englischen übersetzt):

Was an Meloni beunruhigt, ist weniger ihr eigenes Verhalten als vielmehr die Tatsache, dass sie die Kräfte duldet – oder ihnen Raum gibt –, die der Nationalismus in der Vergangenheit entfesselt hat, und das in einer Zeit, in der die Nachkriegsnormen zunehmend verblassen. Sogar sie selbst scheint das zu erkennen. Nach dem Interview fragt sich Meloni erneut, wie sie von außen wahrgenommen wird. „Machen Sie sich aufrichtig Sorgen um irgendetwas?“, fragt sie. „Das ist meine Frage.“

In Europa, wo die Geister des Autoritarismus und seiner zig Millionen Opfer jeden Winkel des Kontinents heimsuchen, fällt es schwer, diese Sorgen nicht zu haben.

Den Text des Time Magazine gibt es hier (Si apre in una nuova finestra).

Italiensehnsucht und gebrochene Herzen

Bleiben wir weiter in Rom. Im Mai reiste Friedrich Merz für seinen Antrittsbesuch in die italienische Hauptstadt. Beim gemeinsamen Pressestatement (Si apre in una nuova finestra) mit Giorgia Meloni sagte er diesen Satz: „Das ist immer auch ein bisschen die deutsche DNA gewesen, Italien ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ein bisschen das Sehnsuchtsland der Deutschen gewesen.“

Ich musste schmunzeln. Über die (deutsche) Italiensehnsucht, die mich manchmal zum Lachen und in anderen Situationen fasst zum Heulen bringt, habe ich in einem Essay für das SZ Magazin geschrieben, den man hier lesen kann (Si apre in una nuova finestra). Wer kein Abo hat, aber lesen möchte, schreibt mir bitte kurz.

Die Reaktionen auf den Text waren gespalten. Das war zu erwarten. Und so bekam ich viele Mails und Nachrichten, in denen ich entweder beleidigt wurde, oder ich dazu aufgefordert wurde, den Menschen nicht noch den Italien-Urlaub zu verbieten (ein Urlaubsverbot steht übrigens ohnehin nicht im Text… so viel zum Thema Texte bis zum Ende lesen 😉). Viele positive Reaktionen gab es natürlich auch.

Ich weiß, dass ich eine Kritik geäußert habe, die nicht alle teilen. Und das ist auch gut so. Niemandem wollte ich das Italien-Herz brechen. Zur aufrichtigen Liebe gehört für mich aber auch, dass man Gleichzeitigkeiten, Ecken und Kanten aushält und sich hin und wieder selbst hinterfragt. Italien ist vielschichtiger als nur Sonne, Strand, Meer und frische Pasta. Deshalb schreibe ich diesen Newsletter. Deshalb liebe ich Italien. Beides ist möglich. In diesem Sinne: Bitte weiterhin Urlaub in Italien und bitte weiterhin neugierig auf alles sein, was man noch nicht kennt und weiß, auf andere Perspektiven…

Und für alle, die sich nach dem Meer sehnen, denen aber zugleich bewusst ist, dass die Verschmutzung von Stränden nach wie vor ein Thema ist, hier mein Porträt für Italy Segreta über die sizilianische Designerin Cristina Falsone, die aus gebrauchten Sonnenschirmen Mode macht⛱️ . (Si apre in una nuova finestra) (Text verfügbar auf Englisch und Italienisch)

Zerbrochene Spaghetti 🍝

Kennt ihr diese Videos, in denen jemand Spaghetti zerbricht und dann ein Italiener oder eine Italienerin fast einen Herzinfarkt bekommt? Bestimmt sind sie euch schonmal in den Feed auf Instagram oder Tiktok gespült worden.

Passend dazu deshalb: Es gibt in Italien Pasta-Gerichte, die genau so funktionieren. Mit gebrochenen Spaghetti. 😱

Besonders verbreitet in Süditalien

In Süditalien gibt es einige Gerichte, die mit verschiedenen Formen von gebrochener Pasta zubereitet werden.

Da gibt es zum Beispiel das neapolitanische Gerichte pasta e patate (Pasta mit Kartoffeln). Die einen bereiten sie mit gebrochenen Spaghetti zu, andere mit mit der sogenannten pasta ammiscata, also einer Mischung aus verschiedenen Pastaresten. Die Pastasorten candele und ziti werden in Kampanien zerbrochen, um damit das Gericht Genovese zu kochen.

In der Region um Palermo bereitet man die pasta con i tenerumi (Blätter einer hellen, langen Zucchinisorte) mit zerbrochenen Spaghetti zu. Es ist eine Sommersuppe, die man am besten lauwarm genießt. Ein Rezept für pasta con i tenerumi habe ich hier notiert, in einer Art Lexikon zu italienischen Lebensmitteln von A bis Z, das ich gemeinsam mit meiner Kollegin Kathrin Hollmer für das SZ Magazin geschrieben habe (Si apre in una nuova finestra).

Jeden Tag Spaghetti

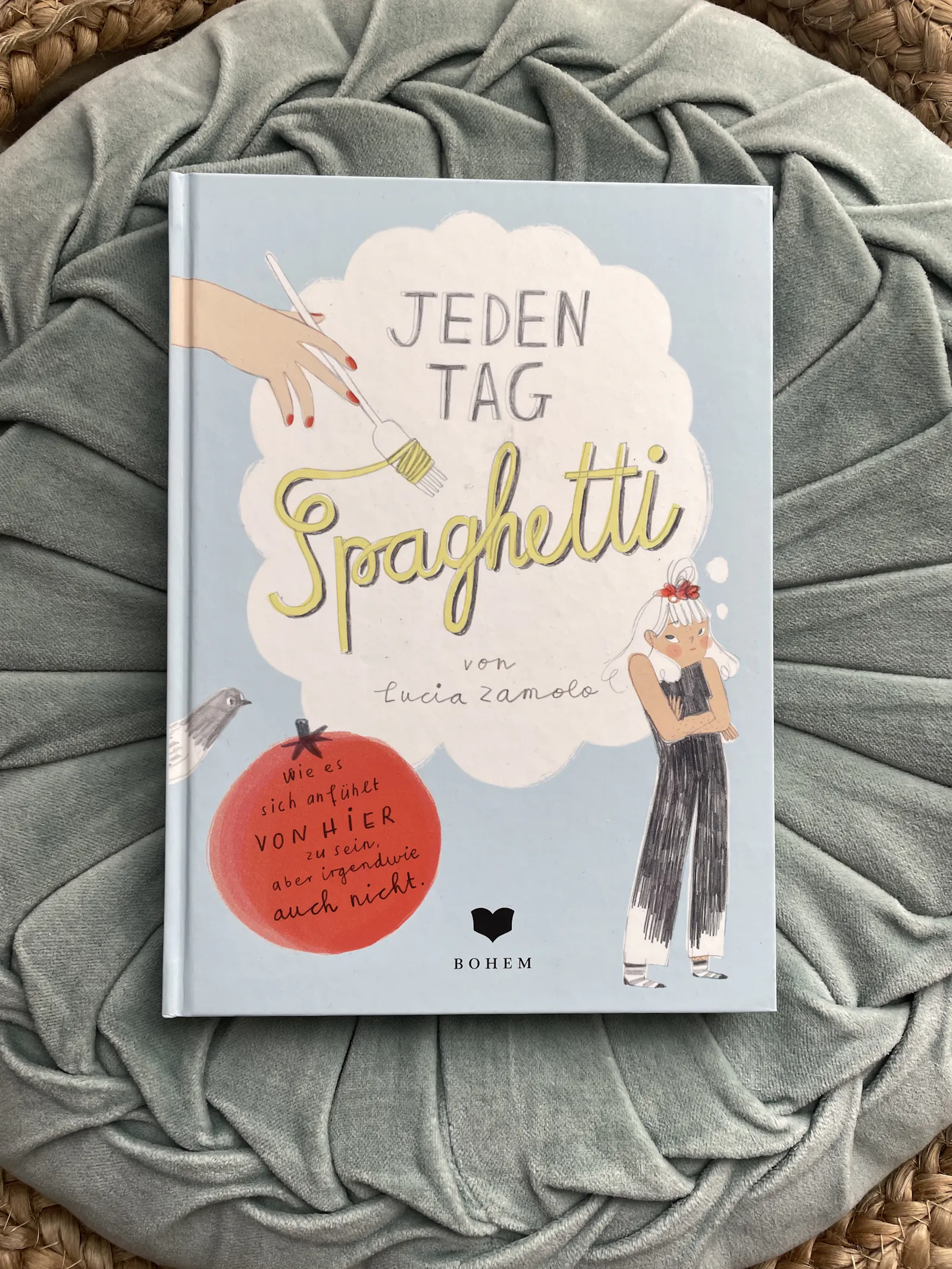

Im Buch „Jeden Tag Spaghetti: Wie es sich anfühlt von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht“ von Lucia Zamolo, geht es um Spaghetti und Vorurteile.

Lucia Zamolo lebt und arbeitet freiberuflich als Illustratorin in Münster. Ihre Werke wurden zahlreich ausgezeichnet, unter anderem erhielt sie den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis, den Preis für Nachwuchsillustration „Serafina“ und schaffte es in die Liste der „Schönsten Deutschen Bücher“.

Vor ein paar Jahren bin ich zufällig auf dieses Buch gestoßen und habe es an einem Abend weggelesen. Es ist liebevoll von Lucia illustriert und genauso liebevoll und klug von ihr geschrieben.

Ich habe Lucia, die einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter hat, gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist dieses Buch zu schreiben. Mehrere Situationen seien dafür ausschlaggebend gewesen, sagt sie.

„Woran ich mich besonders erinnere war ein Interview zu meinem allerersten Buch Rot ist doch schön, welches auf der Buchmesse in Frankfurt 2019 mit dem Nachwuchspreis für Ilustration Serafina ausgezeichnet wurde. Eine Journalistin hat mich gefragt, wo ich herkomme und ich habe mit Münster geantwortet und sie hat dann nachgehakt, wo ich aber eigentlich herkommen würde, wegen meines Namens. Eine Frage, die ich natürlich nicht das erste Mal gestellt bekommen habe, aber noch nie so „offiziell“ vor so vielen Zuschauenden.“

Im nachfolgenden Buch habe dann eine Person aus einer Verlagskonferenz vorgeschlagen, dass sie in das Buch hinten noch reinschreiben sollen, dass Lucia Halbitalienerin ist. Das würde bei den Menschen gut ankommen.

„Das fand ich so absurd, weil es in meinen Augen überhaupt keinen Bezug zu den Themen der beiden Bücher und somit (in meinen Augen) keinerlei Mehrwert hatte, sondern ein Bild von mir in den Köpfen der Menschen entstehen lässt, dem ich höchstwahrscheinlich in Wahrheit gar nicht entspreche“, sagt Lucia.

Lucia Zamolos Buch erzählt uns von Schubladen, Spaghetti, Schränken, Birnen und von der Frage, woher man eigentlich wirklich kommt. Wer nun neugierig ist, kann „Jeden Tag Spaghetti“ hier bestellen (Si apre in una nuova finestra). Lucia und ihre Arbeit findet ihr auch auf Instagram (Si apre in una nuova finestra).

Deutsche Vita meets Autostrada del sole 🇩🇪✍️🇮🇹

Seit April schreiben meine Kollegin Lisa Di Giuseppe (Si apre in una nuova finestra) in Rom und ich an dieser Stelle einen gemeinsamen Text. Lisa ist Journalistin und arbeitet für die italienische Tageszeitung Domani (Si apre in una nuova finestra). Dort schreibt sie jede Woche den Newsletter Deutsche Vita (Si apre in una nuova finestra), in dem sie die italienischen Lesenden über aktuelle Themen aus Deutschland informiert.

Sie macht also etwas ähnliches wie ich – nur eben aus der anderen Perspektive. Unsere Idee ist es euch ein Thema aus beiden Blickwinkeln zu zeigen. So, wie Lisa und ich die jeweiligen Debatten in Deutschland und Italien erleben.

Deshalb werfen wir einen doppelten Blick auf Themen, die uns verbinden – oder trennen. Zwei Länder, zwei Perspektiven, zwei Sprachen, ein Text. In meinem Newsletter erscheint unser Text auf Deutsch. Im Newsletter Deutsche Vita von Lisa bei Domani erscheint er auf Italienisch.

Dieses Mal blicken wir auf Italien und Deutschland als Einwanderungsländer:

Zwei Länder, zwei Wege: Migrationspolitik in Italien und Deutschland

Rückführungszentren in Albanien, ein gescheitertes Referendum: Italiens Umgang mit Migration ist menschenunwürdig. Zu oft kommt es außerdem vor, dass Schutzsuchende in Italien ausgebeutet werden. Deutschland senkte zwar die Hürden für die Staatsbürgerschaft, hat aber lange gebraucht, um sich selbst als Einwanderungsland zu begreifen. Gewalt durch Rechtsextreme ist dort noch immer ein Problem. Ein Blick auf zwei unterschiedliche Realitäten in Europa

Die Frage der Migrationspolitik in Italien ist vielschichtig. Einerseits werden Migrantinnen und Migranten seit Jahren als jene dargestellt, „die Jobs machen, die Italiener nicht mehr machen wollen“ und als jene, die Kinder bekommen, während Italien unter einem dramatischen Geburtenrückgang leidet.

Andererseits sieht ein Teil der italienischen Bevölkerung sie immer noch als eine Last, die es loszuwerden gilt – zumindest, wenn man nach dem Wahlverhalten urteilt.

Melonis Migrationspolitik

Giorgia Meloni hat den Kampf gegen irreguläre Migration zu ihrem politischen Markenzeichen gemacht. Betrachtet man das Wahlergebnis der Parlamentswahlen 2022 sowie ihre weiterhin sehr hohe Popularität, die auch zweieinhalb Jahre später andauert, scheint dieser Kurs durchaus erfolgreich zu sein.

Der Ton hat sich allerdings sehr verändert: Während ihrer Zeit in der Opposition sprach Meloni noch von einer „Seeblockade“ gegen die Boote, mit denen die Migranten das Mittelmeer überqueren. Eine Maßnahme, die ab dem Moment ihres Amtsantritts als Ministerpräsidentin nicht mehr erwähnt wurde.

Obwohl die Zahl der Geflüchteten, die an den italienischen Küsten ankommen, weiterhin steigt, verkauft Meloni ihre Regierungspolitik als großen Erfolg bei der Eindämmung der Migration.

Herzstück ihres Plans ist der Bau von Rückführungszentren in Albanien – ein Projekt, das selbst aus ihrer Sicht alles andere als erfolgreich ist. Die meisten dorthin übersiedelten Menschen wurden von Gerichten, die die Aufenthalte bestätigen sollten, wieder zurück nach Italien geschickt. Ergebnis: Fast eine Milliarde Euro an Ausgaben für weitgehend leerstehende Einrichtungen.

Trotzdem scheint das Modell des Outsourcings der Migrationskontrolle derzeit der einzige Plan zu sein, den Meloni in Gesprächen mit anderen Regierungschefs einbringen kann – viele von ihnen sind stark daran interessiert, die Verantwortung für Menschen auf der Flucht an Drittstaaten auszulagern.

Melonis Linie zielt darauf ab, die Abfahrten aus Nordafrika zu verhindern, doch bereits frühere Regierungen – etwa jene aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung (2018–2019) – hatten Maßnahmen zur Einschränkung der Ankünfte ergriffen. Damals wurden Schiffe mit in Seenot geratenen Menschen teils tagelang auf offener See festgehalten. Auch Mitte-Links-Regierungen hatten zuvor Vereinbarungen mit Ländern wie Libyen geschlossen, um eine Zusammenarbeit mit dem südlichen Mittelmeerraum sicherzustellen – oft unter Inkaufnahme der dortigen repressiven Praktiken.

Leben in der Grauzone: Alltag von Geflüchteten in Italien

Für jene, die es dennoch nach Italien schaffen, ist das Leben meist schwierig, besonders am Anfang. Viele Menschen bleiben in einer rechtlichen Grauzone, in der Hoffnung, unregistriert in andere europäische Länder wie Deutschland oder Frankreich weiterreisen zu können. Eine Registrierung in Italien könnte nämlich im Rahmen der Dublin-Verordnung später zu ihrer Rückführung führen. Viele landen im sogenannten „Caporalato“, einer weit verbreiteten Form der Ausbeutung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte. Immer wieder decken Polizeiaktionen Netzwerke auf, in denen Unternehmer Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten lassen.

Vor ein paar Wochen hat das Mitte-Links-Lager ein Referendum angestoßen, um den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Derzeit sind dafür Sprachkenntnisse, ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, regelmäßige Steuerzahlungen und zehn Jahre Aufenthalt in Italien notwendig. Der Vorschlag, über das Referendum den erforderlichen Aufenthaltszeitraum auf fünf Jahre zu senken, scheiterte jedoch am Quorum. Die Beteiligung war zu gering. Das Ergebnis verheerend für die Initiatoren: Nur 65 Prozent der Abstimmenden, mehrheitlich Anhänger der Mitte-Links-Parteien, sprachen sich für die Reform aus – ein deutliches Signal auch an die Opposition.

Einwanderungsländer: Italien und Deutschland im Vergleich

Bis Deutschland sich selbst als Einwanderungsland verstand, war es ein weiter Weg. Zwischen 1955 und 1973 kamen rund 14 Millionen sogenannte Gastarbeiter ins Land. Viele von ihnen blieben dauerhaft.

Trotz dieser Entwicklung erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner ersten Regierungserklärung am 13. Oktober 1982: „Integration ist bei uns nur möglich, wenn die Zahl der bei uns lebenden Ausländer nicht steigt.“ Auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und FDP hieß es damals: „Deutschland ist kein Einwanderungsland.“

Lange Zeit wollte die Politik nicht anerkennen, dass Deutschland längst vielfältiger geworden war – und weiter an Vielfalt gewann.

In den frühen 1990er Jahren nahm rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland zu. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1993 verübten vier Rechtsextreme in Solingen einen Brandanschlag, bei dem fünf Menschen starben. Bereits im November 1992 hatte es in Mölln Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser gegeben. Drei Menschen kamen ums Leben, neun weitere wurden schwer verletzt.

Zwischen 2000 und 2006 ermordete der rechtsterroristische „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) aus rassistischen Motiven neun Männer türkischer Herkunft und einen Mann griechischer Abstammung. Fast ein Jahrzehnt lang erkannte die Öffentlichkeit das rassistische Tatmuster nicht. Erst die Selbstenttarnung des NSU machte die Mordserie sichtbar. Medien verharmlosten die Taten damals unter dem Begriff „Dönermorde“ .

Heute ist unbestritten: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Realität jedoch wird von rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften wie der AfD geleugnet. Begriffe wie „Remigration“ stehen für den Versuch, diese gesellschaftliche Vielfalt zurückzudrängen. Doch der Blick sollte auf die gelebte Realität gerichtet sein und nicht auf jene, die sie bekämpfen.

Rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat heute eine Einwanderungsgeschichte. Im Jahr 2024 erhielten etwa 292.000 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Angesichts des Fachkräftemangels ist Deutschland auf Zuwanderung dringend angewiesen.

Während in Italien ein Referendum zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts scheiterte – es hätte Ausländern die Einbürgerung nach fünf statt zehn Jahren rechtmäßigen Aufenthalts ermöglicht –, geht Deutschland einen anderen Weg. Seit Januar 2024 kann die deutsche Staatsangehörigkeit bereits nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts beantragt werden, zuvor waren es acht. Auch doppelte Staatsangehörigkeiten sind grundsätzlich erlaubt.

In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Land lebt und ein Daueraufenthaltsrecht besitzt. Im Erwachsenenalter müssen sie sich nicht mehr für eine der Staatsangehörigkeiten entscheiden.

Ciao, ich bin Ornella und die Autorin hinter Autostrada del sole.

Mit diesem Newsletter möchte ich ein vielschichtiges Bild von Italien zeigen. Abseits von vino, dolce vita und amore. Tipps für Reisen wird es bei mir also nicht, oder, wenn überhaupt, nur in Ausnahmefällen geben.

Stattdessen möchte ich Themen aus Italien aufgreifen, die in Deutschland in dieser Form weniger sichtbar sind. Ich möchte in die Tiefe gehen, euch mitnehmen nach Italien zu Menschen, Geschichten, Orten und Dingen, die ich erzählenswert finde, und euch dazu einladen, auf dieses Land ohne romantisierende Sonnenbrille zu schauen. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr Italien dann von einer anderen, neuen Seite (und könnt mit dem Wissen beim nächsten Urlaub punkten)?

Ich bin Tochter und Enkelin italienischer (Gast)arbeiter aus Sizilien, arbeite als Journalistin für verschiedene Medien (u.a SZ, fluter, The Weekender, etc.) und bin zweisprachig aufgewachsen. Studiert habe ich Italienische und Romanische Philologie. Schon immer bewege ich mich viel, bedingt durch meine Familiengeschichte, zwischen Deutschland und Italien. Ich kenne beide Länder sehr gut, bin in München und Süditalien Zuhause. Aus dieser Perspektive heraus möchte euch mitnehmen nach Italien. Schön, dass ihr dabei seid. 💙

Anmerkungen, Wünsche, Kritik, Liebesbriefe 💌 gern an: kontakt@ornellacosenza.com (Si apre in una nuova finestra) oder via Instagram @ornella.cosenza (Si apre in una nuova finestra)

Mehr über den Newsletter erfahrt ihr hier (Si apre in una nuova finestra).