Genies der Lüfte

Die Kluft zwischen dem, was wir über Tauben zu wissen glauben, und dem, was die Wissenschaft tatsächlich über sie herausgefunden hat, könnte größer kaum sein. In den letzten Jahrzehnten haben Forschende weltweit erstaunliche Entdeckungen über die kognitiven Fähigkeiten, die Sinneswahrnehmung und das Sozialverhalten dieser Vögel gemacht. Es ist Zeit, dass wir das Bild von der “dreckigen” und “dummen” Stadttaube grundlegend überdenken.

Eins noch vorweg: Erst einmal sorry, dass die Updates hier gerade so unregelmäßig kommen. Ich weiß, ihr seid andere Frequenzen von mir gewohnt, aber ich struggle gerade echt mit meiner Depression und muss eine Sache nach der anderen wieder hochfahren. One step at a time. Danke für eure Geduld und euer Verständnis – es bedeutet mir wirklich viel, dass ihr trotzdem hier seid und mitlest. ❤️ Auch die, die noch Post von mir bekommen: Bear with me. Aktuell bin ich so auf dem Status, dass ich bestimmte Alltagsdinge übe, z.b. Haus verlassen (aktuell noch schwierig), mit Menschen interagieren (auch noch schwer), zwei Mal am Tag Zähneputzen und sowas??? (schon besser), etc. Depression is no joke, aber na ja, habe ja schon Übung, mich durchzukämpfen, und auch dieses Mal wird’s irgendwann wieder heller. Aber steigen wir jetzt mal ins Thema ein:

Von Kunstverständnis bis zur medizinischen Diagnostik

Beginnen wir mit einer der verblüffendsten Entdeckungen der Verhaltensforschung. 1995 führte Shigeru Watanabe von der Keio University in Tokyo eine Studie durch, die später mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Das ist eine Auszeichnung für Forschung, die "erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt". Watanabe wollte herausfinden, ob Tauben zwischen verschiedenen Kunststilen unterscheiden können.

Das Experiment war elegant in seiner Einfachheit: Tauben wurden darauf trainiert, bei Bildern von Monet zu picken und bei Bildern von Picasso nicht zu picken (oder umgekehrt). Die Trainingsphase umfasste jeweils zehn Gemälde beider Künstler. Nach erfolgreichem Training kam der entscheidende Test: Den Tauben wurden völlig neue Bilder gezeigt, dabei waren dieses Mal nicht nur neue Werke von Monet und Picasso, die sie noch nie gesehen hatten, sondern auch Gemälde von anderen impressionistischen und kubistischen Künstlern wie Cézanne und Braque. Das Ergebnis war eindeutig: Die Tauben ordneten die neuen Bilder korrekt den jeweiligen Stilrichtungen zu. Sie hatten also nicht einfach einzelne Bilder auswendig gelernt, sondern tatsächlich die abstrakten Konzepte "Impressionismus" und "Kubismus" verstanden. Krass, oder? In weiteren Experimenten zeigte Watanabes Team, dass Tauben diese Unterscheidung sogar bei Schwarz-Weiß-Versionen und bei auf den Kopf gestellten Bildern treffen konnten. Die Vögel hatten offenbar ein genuines Verständnis für die stilistischen Merkmale entwickelt.

Die Tauben hatten also nicht einfach einzelne Bilder auswendig gelernt, sondern tatsächlich die abstrakten Konzepte "Impressionismus" und "Kubismus" verstanden.

Diese Fähigkeit zur Kategorisierung visueller Reize geht weit über Kunst hinaus. Eine Studie von Levenson et al. aus dem Jahr 2015 demonstrierte, dass Tauben in der medizinischen Diagnostik ebenfalls krasse Leistungen erbringen können. Die Forscher:innen trainierten Tauben darauf, histologische Bilder von Brustgewebe zu analysieren und zwischen benignen (gutartigen) und malignen (bösartigen) Tumoren zu unterscheiden. Der Trainingsprozess nutzte dabei die sogenannte operante Konditionierung: Die Tauben sahen vergrößerte Bilder von Gewebeproben auf einem Touchscreen. Pickten sie bei einem bösartigen Tumor auf den richtigen Button, erhielten sie eine Futterbelohnung. Bei gutartigen Proben mussten sie einen anderen Button wählen. Nach nur 15 Trainingstagen (!) erreichten einzelne Tauben eine Genauigkeit von 85 Prozent bei neuen, ihnen unbekannten Bildern von Tumoren.

Was diese Studie besonders interessant macht, ist die Art, wie die Forschenden die Trefferquote weiter steigerten. Sie nutzten das Prinzip der "Schwarmintelligenz" und ließen mehrere Tauben unabhängig voneinander dieselben Bilder bewerten. Wenn sie die "Diagnosen" von vier Tauben kombinierten stieg die Trefferquote auf unglaubliche 99 Prozent. Die Tauben konnten ihre Fähigkeiten sogar auf Bilder mit unterschiedlichen Vergrößerungsstufen und Färbemethoden übertragen, was zeigt, dass sie tatsächlich relevante pathologische Merkmale erkannten und nicht nur oberflächliche Bildmuster erinnerten.

Wenn sie die "Diagnosen" von vier Tauben kombinierten stieg die Trefferquote auf unglaubliche 99 Prozent.

Ich gurre, also bin ich

Eine der fundamentalsten Fragen der Kognitionsforschung lautet: Welche Tiere haben ein Bewusstsein ihrer selbst? Der klassische Test dafür wurde 1970 von Gordon Gallup für Schimpansen entwickelt und ist als Spiegeltest oder "Mark Test" bekannt. Das Prinzip: Einem Tier wird unter Narkose ein farbiger Punkt an einer Stelle angebracht, die es nur im Spiegel sehen kann, typischerweise auf der Stirn. Erkennt das Tier nach dem Aufwachen sein Spiegelbild als sich selbst, wird es versuchen, den fremden Punkt zu untersuchen oder zu entfernen. Lange Zeit galt diese Fähigkeit als Privileg weniger Arten: Menschen (ab etwa 18 Monaten), die großen Menschenaffen, Delfine, Elefanten. 2008 gab es dann die Sensation: Helmut Prior und sein Team von der Goethe-Universität Frankfurt zeigten, dass auch Elstern den Spiegeltest bestehen.

Einige Jahre später folgte die nächste Überraschung, als Forschende nachwiesen, dass auch Tauben diese Fähigkeit besitzen – allerdings mit einer Einschränkung. Verschiedene Untersuchungen zeigten, dass Tauben den Spiegeltest nur unter bestimmten Bedingungen bestehen. Sie benötigen eine Trainingsphase, in der sie lernen, dass der Spiegel ihr eigenes Bild zeigt. Ist diese Verbindung einmal hergestellt, verhalten sie sich eindeutig so, als würden sie sich selbst erkennen. Sie nutzen den Spiegel, um Körperstellen zu untersuchen, die sie sonst nicht sehen können, und reagieren auf Markierungen an ihrem Körper.

Diese Erkenntnisse warfen in der Wissenschaftsgemeinde wichtige Fragen auf: Ist der spontane Spiegeltest wirklich der Goldstandard für Selbstbewusstsein? Oder messen wir hier möglicherweise nur, wie sehr sich die visuelle Wahrnehmung eines Tieres der unseren ähnelt? Tauben verlassen sich in ihrer natürlichen Umgebung nie auf Spiegelbilder, warum sollten sie diese Fähigkeit spontan zeigen? Die Tatsache, dass sie sie erlernen können, deutet darauf hin, dass die zugrundeliegende kognitive Kapazität vorhanden ist, dass sie den Skill aber einfach im Alltag nicht brauchen und deshalb auch nicht pflegen.

Die Welt durch Taubenaugen: Ein sensorisches Universum jenseits unserer Vorstellung

Um wirklich zu verstehen, wie bemerkenswert Tauben sind, müssen wir uns in ihre sensorische Welt hineinversetzen, soweit das für uns Menschen überhaupt möglich ist. Tauben leben in einem Wahrnehmungsuniversum, das sich fundamental von unserem unterscheidet, und die Auswirkungen habe ich ja schon weiter oben beschrieben.

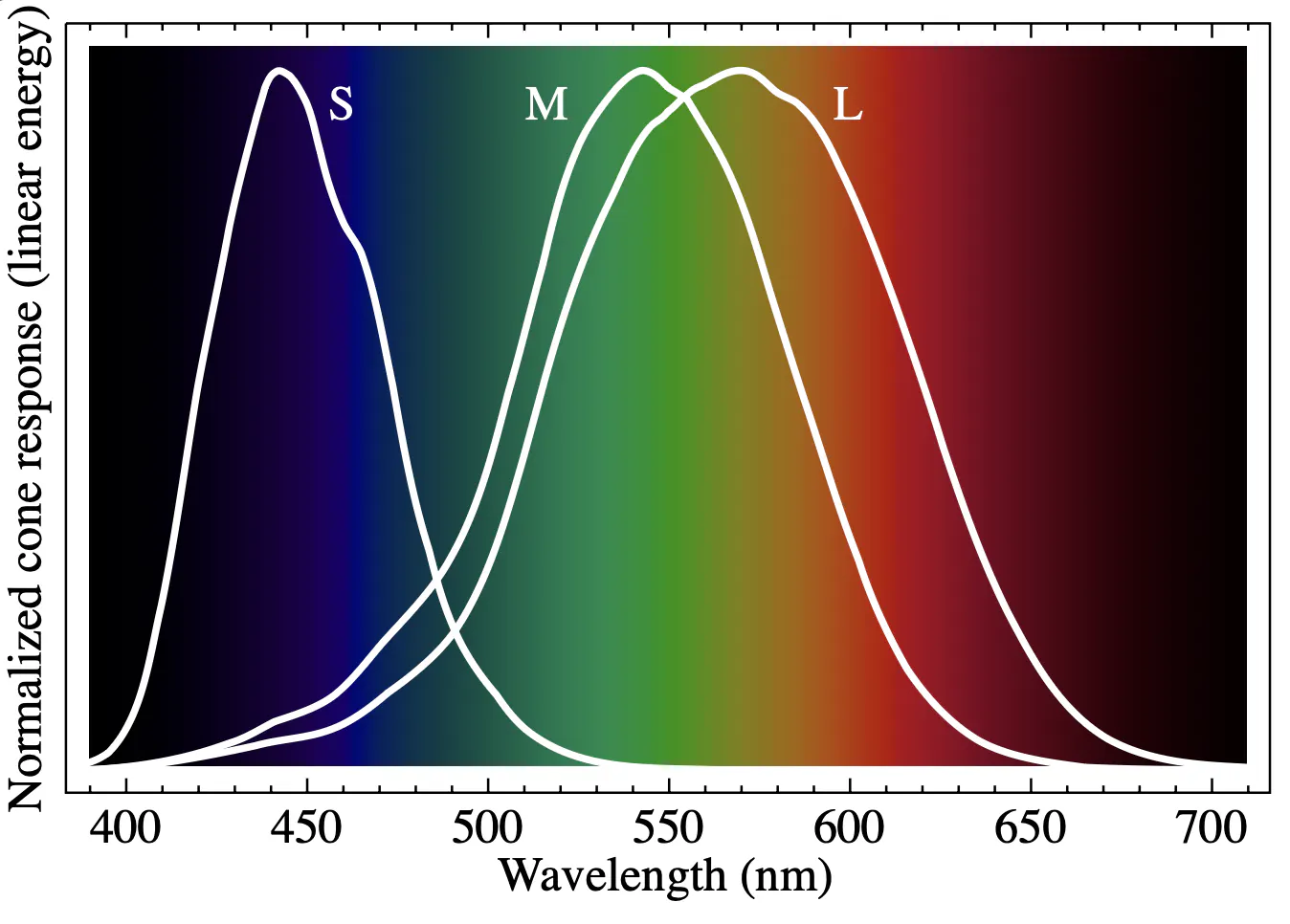

Beginnen wir mit dem Sehsinn. Wir sind sogenannte Trichromaten: Wir haben drei Typen von Farbrezeptoren (Zapfen) in unserer Netzhaut, die auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichts reagieren: Blau (kurze Wellenlängen), Grün (mittlere Wellenlängen) und Rot (lange Wellenlängen). Aus der Kombination dieser drei Grundfarben setzt unser Gehirn das gesamte für uns sichtbare Farbspektrum zusammen.

Tauben hingegen sind pentachromatisch. Sie besitzen fünf verschiedene Zapfentypen: zu unseren drei Typen kommen noch ein violetter Rezeptor und ein UV-Rezeptor hinzu. Zusätzlich enthalten viele ihrer Zapfen winzige Öltröpfchen, die als Farbfilter fungieren und die Farbtrennung noch präziser machen. Das Resultat? Tauben können etwa 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden – wir Menschen nur etwa 1 Million.

Für Tauben leuchten die Spuren von Mäusen wie Neonreklamen.

Was bedeutet das nun praktisch? Tauben sehen (wie andere Vögel oder beispielsweise auch Insekten) Dinge, die für uns vollkommen unsichtbar sind. Viele Pflanzen haben UV-Muster auf ihren Blüten – "Nektarweiser" für bestäubende Insekten. Tauben sehen diese Muster. Der Urin vieler kleiner Säugetiere reflektiert UV-Licht. Für Tauben leuchten die Spuren von Mäusen wie Neonreklamen. Selbst andere Tauben sehen für Artgenossen anders aus als für uns: Ihr Gefieder hat UV-Reflexionsmuster, die Aufschluss über Gesundheitszustand, Alter und Paarungsbereitschaft geben. Aber die visuelle Überlegenheit der Tauben endet hier noch nicht. Ihre Augen sind seitlich am Kopf positioniert, was ihnen ein Gesichtsfeld von fast 340 Grad ermöglicht – sie haben nur einen toten Winkel von etwa 20 Grad direkt hinter dem Kopf. Zum Vergleich: Unser Gesichtsfeld beträgt nur etwa 180 Grad. Tauben können gleichzeitig nach vorne und zur Seite fokussieren, da ihre Augen unabhängig voneinander verschiedene Aufgaben übernehmen können. Das rechte Auge ist spezialisiert auf Nahrungssuche und das Erkennen von Details, das linke auf das Erfassen von Gefahren und räumlichen Zusammenhängen.

Die zeitliche Auflösung ihrer visuellen Wahrnehmung übertrifft unsere ebenfalls deutlich. Während wir etwa 24 Bilder pro Sekunde zu einer fließenden Bewegung verschmelzen (deshalb funktioniert Film), können Tauben bis zu 75 Einzelbilder pro Sekunde unterscheiden. Für eine Taube würde ein normaler Kinofilm wie eine ruckelnde Diashow aussehen!

Navigation, aka: ein Meisterwerk der Sinne

Die Navigationsfähigkeiten von Tauben gehören zu den am intensivsten erforschten Phänomenen der Verhaltensbiologie. Brieftauben finden über Hunderte, manchmal Tausende Kilometer zu ihrem Heimatschlag zurück, selbst wenn sie an einem ihnen völlig unbekannten Ort freigelassen werden. Wie machen sie das?

Die Antwort ist komplex und zeigt, dass Tauben multiple, redundante Navigationssysteme nutzen. Der erste und vielleicht wichtigste Mechanismus ist die Magnetfeldwahrnehmung. Im Oberschnabel von Tauben befinden sich winzige Partikel aus Magnetit (Fe3O4) – dasselbe Mineral, das auch in den ersten Kompassen verwendet wurde. Diese Partikel sind in spezialisierte Nervenzellen eingebettet und fungieren als biologischer Kompass. Interessanterweise gibt es Hinweise darauf, dass Tauben das Magnetfeld möglicherweise sogar sehen können, und zwar über Cryptochrome, spezielle Proteine im Auge, die auf Magnetfelder reagieren. Wie krass ist das bitte?!

Aber der Magnetkompass allein reicht nicht aus. Eine Studie von Anna Gagliardo und ihrem Team von 2009 zeigte, dass Tauben auch eine "olfaktorische Karte" verwenden, sie navigieren teilweise über Gerüche. Die Forscherinnen durchtrennten bei einer Gruppe von Tauben den Riechnerv und ließen sie dann 50 Kilometer von ihrem Heimatschlag entfernt frei. Während die Kontrolltauben zielsicher nach Hause fanden, irrten die Tauben ohne Geruchssinn orientierungslos umher. Tauben, bei denen man den Magnetsinn ausgeschaltet hatte, konnten immer noch navigieren, weil sie sich auf ihre ölfaktorische Karte verlassen konnten. Die Theorie dahinter geht so: Tauben erstellen während ihrer Jugend eine Art Geruchslandkarte ihrer Umgebung. Sie lernen, dass bestimmte Gerüche – sei es vom Meer, von Wäldern, von Industriegebieten – mit bestimmten Richtungen assoziiert sind. Werden sie dann an einem fremden Ort ausgesetzt, können sie anhand der dortigen Geruchsmischung ihre Position relativ zur Heimat bestimmen.

Interessanterweise gibt es Hinweise darauf, dass Tauben das Magnetfeld möglicherweise sogar sehen können, und zwar über Cryptochrome, spezielle Proteine im Auge, die auf Magnetfelder reagieren.

Ein weiterer, absolut faszinierender Navigationsmechanismus ist die Infraschallwahrnehmung. Tauben hören Töne bis hinunter zu 0,05 Hertz – das ist zehnmal tiefer als das, was Elefanten wahrnehmen können, und 400-mal tiefer als die menschliche Hörschwelle. Diese extrem niederfrequenten Schallwellen werden von natürlichen Strukturen erzeugt: Meereswellen, die gegen Küsten schlagen, Wind, der über Gebirgsketten streicht, sogar Stürme in hunderten Kilometern Entfernung. Jonathan Hagstrum vom US Geological Survey veröffentlichte 2013 eine Analyse historischer Brieftaubenrennen. Er konnte zeigen, dass mysteriöse Fälle, in denen ganze Taubenschwärme die Orientierung verloren, mit atmosphärischen Bedingungen zusammenhingen, die die Ausbreitung von Infraschall störten. Temperaturinversionen oder starke Winde hatten sozusagen akustische "Schatten" erzeugt, in denen die Tauben ihre akustischen Landmarken nicht mehr hören konnten.

Die Sonne dient Tauben als weiterer Orientierungspunkt. Sie haben eine innere Uhr, die es ihnen ermöglicht, den Sonnenstand zu verschiedenen Tageszeiten zu kompensieren. Experimente, bei denen der Tag-Nacht-Rhythmus von Tauben künstlich verschoben wurde, zeigten entsprechende Navigationsfehler: Die Tauben flogen in die falsche Richtung, weil ihre innere Uhr nicht mehr mit dem tatsächlichen Sonnenstand übereinstimmte. Selbst die Polarisation des Himmelslichts nutzen Tauben zur Orientierung. Sonnenlicht wird beim Durchgang durch die Atmosphäre teilweise polarisiert, wodurch ein für uns unsichtbares Muster am Himmel entsteht. Tauben können dieses Muster wahrnehmen und als Kompass nutzen, selbst wenn die Sonne von Wolken verdeckt ist.

Die Tragödie der Stadttauben

Das sind alles ganz schön krasse Fähigkeiten, oder? Und früher haben wir die uns auch zunutze gemacht. Die Geschichte der Taube ist untrennbar mit der Geschichte der menschlichen Zivilisation verbunden. Genetische Analysen zeigen, dass die Domestizierung der Felsentaube (Columba livia) vor etwa 10.000 Jahren im Nahen Osten begann – ungefähr zur gleichen Zeit wie die Domestizierung von Weizen und Gerste. Tauben gehören damit zu den ältesten Haustieren der Menschheit.

Die Gründe für die frühe Domestizierung waren vielfältig. Tauben waren natürlich auch eine zuverlässige Proteinquelle, sie vermehren sich schnell, sind genügsam und können auf kleinem Raum gehalten werden. Ihr Kot war ein wertvoller Dünger, der in manchen Regionen so begehrt war, dass Taubenschläge vor Räubern bewacht wurden. Im alten Ägypten und Mesopotamien wurden Tauben bereits vor 5.000 Jahren als Boten auf Schlachtfeldern oder auch so eingesetzt. Die Römer perfektionierten die Taubenzucht und entwickelten verschiedene Rassen für unterschiedliche Zwecke: Brieftauben für die Kommunikation, Fleischtauben für die Küche, Ziertauben für die Unterhaltung. Plinius der Ältere berichtet von römischen Patriziern, die Vermögen für seltene Taubenrassen ausgaben. Die Taubenzucht wurde zum Statussymbol.

Im Mittelalter war das Recht, einen Taubenschlag zu besitzen, oft dem Adel vorbehalten. Die berühmten "Colombiers" in Frankreich – Taubentürme, die manchmal über 1000 Nistplätze hatten – waren Zeichen von Reichtum und Macht. Die Französische Revolution schaffte dieses Privileg ab, was als wichtiger symbolischer Akt der Gleichstellung galt.

Die industrielle Revolution brachte neue Verwendungen für Tauben. Brieftauben wurden zum wichtigen Kommunikationsmittel. Die Nachrichtenagentur Reuters begann als Brieftaubendienst – das ist kein Scherz:

In der Zeit nach den Revolutionen 1848/1849 gründete der Bankkaufmann Paul Julius Reuter ein Nachrichtenbüro in Aachen. Von dort aus übermittelte er, schneller als mit Kutschen oder Postzügen, mit Brieftauben Aktiendaten nach Brüssel.

– Quelle: Wikipedia-Artikel “Reuters”

Während der Belagerung von Paris 1870/71 waren Brieftauben die einzige Verbindung zur Außenwelt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg retteten militärische Brieftauben tausende Leben. Ihr seht also: Tauben waren super wichtig! Tja, und dann kam der Absturz. Mit der Erfindung von Telegraph, Telefon und Radio wurden Brieftauben obsolet. Die Massentierhaltung machte Taubenfleisch unrentabel. Aus geschätzten Nutztieren (gut, da kann man sowieso noch einmal diskutieren, ihr wisst ja, wie ich zu Nutztieren stehe) wurden binnen weniger Jahrzehnte sogenannte "Schädlinge". Die Tauben, die wir gezüchtet und in unsere Städte gebracht hatten, wurden zu Ausgestoßenen.

Die heutigen Stadttauben sind größtenteils Nachkommen entflogener Haus- und Brieftauben. Sie sind genetisch darauf programmiert, in der Nähe von Menschen zu leben, schließlich haben wir sie über Jahrtausende darauf selektiert. Felsentauben nisten natürlicherweise in Felsspalten; für ihre domestizierten Nachkommen sind Gebäude perfekte Ersatzfelsen. Das Problem: Stadttauben sind für ein Leben als Körnerfresser optimiert, finden in der Stadt aber kaum artgerechte Nahrung. Ihre natürliche Diät besteht zu 95% aus Samen und Körnern, ergänzt durch etwas Grünzeug und gelegentlich kleine Wirbellose. In der Stadt ernähren sie sich notgedrungen von Abfällen – Pommes, Dönerreste, altes Brot. Diese Mangelernährung ist neben Verletzungen durch Katzen, Hunde und Menschen ein Hauptgrund für ihre drastisch verkürzte Lebenserwartung: Während gut versorgte Tauben 15 bis 20 Jahre alt werden können, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung einer Stadttaube bei nur 2 bis 5 Jahren.

Für ewig gebunden

Die Fortpflanzungsbiologie der Tauben offenbart weitere spannende Anpassungen und “Features”. Tauben gehören zu den wenigen Vogelgruppen, die, ähnlich zu uns Säugetieren, eine nährstoffreiche Substanz für ihre Jungen produzieren können: die sogenannte Kropfmilch. Diese Fähigkeit teilen sie nur mit Flamingos und männlichen Kaiserpinguinen. Die Kropfmilch wird in den Kropfwänden beider Elternteile produziert; eine weitere Besonderheit, denn bei den meisten Vogelarten, die Kropfmilch produzieren, ist nur ein Geschlecht dazu fähig. Die Produktion beginnt etwa zwei Tage vor dem Schlüpfen der Jungen, gesteuert durch das Hormon Prolaktin. Das ist dasselbe Hormon, das bei Säugetieren die Milchproduktion anregt. Kropfmilch besteht zu etwa 60% aus Protein und zu 30% aus Fett – zum Vergleich: Kuhmilch enthält nur etwa 3,3% Protein und 3,7% Fett. Die Kropfmilch enthält außerdem Antikörper (IgA), weiße Blutkörperchen, Wachstumsfaktoren und Bakterien, die den Darm der Jungvögel besiedeln und ihre Verdauung unterstützen. In den ersten Lebenstagen erhalten die Küken ausschließlich Kropfmilch, später wird sie zunehmend mit vorverdauten Körnern gemischt.

Bei der Jungenaufzucht kann der Mann sich nicht drücken: Beide Elternteile brüten, wobei sie sich in charakteristischen Schichten abwechseln: Das Männchen (Tauberich oder Täuber) übernimmt typischerweise die Tagschicht von etwa 10 bis 17 Uhr, das Weibchen (Täubin) brütet während der restlichen Zeit. Diese Arbeitsteilung ist so präzise, dass man bei Beobachtungen quasi die Uhr danach stellen kann.

Tauben sind überwiegend monogam und bleiben oft lebenslang zusammen. Die Paarbindung wird durch elaborate Balzrituale aufgebaut und gefestigt. Der Tauberich führt einen charakteristischen Balztanz auf: Er verbeugt sich, spreizt die Schwanzfedern, plustert sich auf und gurrt in tiefen, rhythmischen Tönen. Gefällt das Männchen, hat das Weibchen den Partner fürs Leben gefunden. Und diese enge Bindung macht sich die Industrie um “Hochzeitstauben” zunutze.

Oft werden dann für die Hochzeit monogam lebende Taubenpärchen auseinandergerissen.

Das Business mit weißen Zuchttauben ist so aufgebaut, dass der Tod der Tiere erwartet und finanziell mit einberechnet wird. Laut Tierschutzgesetz ist es verboten, Tiere einfach auszusetzen, aber nichts anderes passiert hier. Die weißen Tauben leben normalerweise in Taubenschlägen, sind die Außenwelt also gar nicht gewohnt. Oft werden dann für die Hochzeit monogam lebende Taubenpärchen auseinandergerissen: Ein Partner bleibt im Verschlag, die andere Taube muss ausrücken. So hofft man, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der einsame und verängstigte Partner den Heimweg findet; man will quasi die „Motivation“ erhöhen. Nur sind das eben Tauben, die unsere Welt außerhalb ihres Heimatschlages gar nicht kennen. Sie werden (auch aufgrund ihrer Farbe) leicht Beute von Greifvögeln oder Katzen, werden im Straßenverkehr getötet, verlieren die Orientierung und verhungern, verdursten oder erfrieren qualvoll in irgendeinem Eckchen. Interessantes Konzept bei einer Veranstaltung, die ja angeblich die Liebe feiert. Und bitte, sagt jetzt nicht, „aber der Züchter sagt, dass er es ganz anders macht!“. Ja, das würde ich halt auch sagen, wenn meine Kunden Bedenken haben und ich irgendwas antworten muss, damit ich den Verkauf doch noch abschließe.

Sozialverhalten und Kommunikation

Tauben leben nicht nur in enger Zugewandheit mit dem Partner oder der Partnerin, sondern generell in komplexen sozialen Strukturen, die weit über simple Schwarmbildung hinausgehen. Studien haben gezeigt, dass Tauben individuelle Beziehungen zueinander aufbauen und über längere Zeit aufrechterhalten. Sie erkennen andere Tauben individuell – sowohl visuell als auch akustisch. Jede Taube hat leicht unterschiedliche Rufe, eine Art "Stimme", die von Artgenossen erkannt wird. Sie bilden Brut-, Nahrungs- und Rastschwärme, wobei die Besetzung hier gerne mal wechselt. Das bedeutet: Wenn die Tauben Bert und Inge in einem Brutschwarm zusammenleben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch gern miteinander essen oder ein Nickerchen machen. In Taubenschwärmen gibt es also lose Hierarchien, die sich je nach Kontext ändern können. Eine Taube, die beim Futtersuchen dominant ist, kann beim Nisten eine untergeordnete Rolle spielen. Diese flexiblen Hierarchien reduzieren Konflikte und ermöglichen effiziente Ressourcennutzung.

Die Kommunikation von Tauben ist vielschichtiger als das stereotype Gurren vermuten lässt. Forschende haben mindestens acht verschiedene Lautäußerungen identifiziert, jede mit spezifischer Bedeutung: Balzrufe, Warnrufe, Aggressionslaute, Bettelrufe der Jungen, Kontaktrufe zwischen Partnern und mehr. Dazu kommt eine reiche Körpersprache: Kopfnicken, Flügelschlagen, Schwanzspreizen, Aufplustern, alles Signale mit spezifischen Bedeutungen.

Tauben in der Wissenschaft

Die Bedeutung von Tauben für die wissenschaftliche Forschung kann kaum überschätzt werden. B.F. Skinner, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, führte einen Großteil seiner bahnbrechenden Experimente zur operanten Konditionierung mit Tauben durch. Seine "Skinner-Box" – ursprünglich für Tauben entwickelt – wurde zum Standardwerkzeug der Verhaltensforschung. Während des Zweiten Weltkriegs leitete Skinner das geheime "Project Pigeon" (später "Project Orcon"), das Tauben als lebende Lenksysteme für Bomben einsetzen sollte. Die Tauben wurden darauf trainiert, auf Luftaufnahmen von Zielen zu picken. In der Bombenspitze platziert, sollten ihre Pickbewegungen die Flugbahn korrigieren. Das System funktionierte erstaunlich gut – die Tauben erreichten eine höhere Präzision als die damaligen mechanischen Systeme. Das Projekt wurde nur deshalb eingestellt, weil elektronische Lenksysteme entwickelt wurden. Gott sei Dank, by the way … :(

In der modernen Neurowissenschaft sind Tauben weiterhin wichtige Modellorganismen. Ihre visuellen Fähigkeiten und ihr gut erforschtes Gehirn machen sie ideal für Studien zur Wahrnehmung und Kognition. Tauben haben beispielsweise geholfen zu verstehen, wie Gehirne Kategorien bilden, Entscheidungen treffen und Erinnerungen speichern.

2017 machte eine Studie Schlagzeilen, die zeigte, dass Tauben lernen können, zwischen Wörtern und Nicht-Wörtern zu unterscheiden – eine Fähigkeit, die man zuvor nur Primaten zugetraut hatte. Die Tauben erkannten nach Training mit 308 vierstelligen Wörtern neue, ihnen unbekannte Wörter mit einer Genauigkeit, die der von Pavianen entsprach. Sie nutzten dabei orthografische Regeln, sie "verstanden" also gewissermaßen, welche Buchstabenkombinationen in der englischen Sprache wahrscheinlich sind.

Weitere Vorurteile gegenüber Tauben

Tauben sind schmutzig und übertragen Krankheiten!

Schon in den 1970er Jahren hat die Forschung festgestellt, dass Tauben nicht mehr Krankheiten übertragen als jede Meise oder jedes Rotkehlchen. Auch danach wurden diese Ergebnisse mehrfach bestätigt.

Aber Salmonellen …?

Ja, in einem sehr geringen Prozentsatz der Haustauben wurden Salmonellen gefunden, allerdings eine taubenspezifische Form. Stadttauben tragen tatsächlich auch manchmal Salmonellenstämme in sich, die uns Menschen krank machen können, doch ist eine Übertragung so selten, dass es um ein Vielfaches wahrscheinlicher ist, sich beim Berühren von rohem Fleisch aus dem Supermarkt oder beim Herausnehmen eines ungewaschenen Hühnereis aus der Packung mit Salmonellen zu infizieren.

Tauben kacken überall hin!

Stimmt, so wie alle Vögel. Um die Taubenpopulation in Siedlungsgebieten gering zu halten, gibt es in vielen Städten Organisationen, die sich um verletzte Tauben kümmern, sie pflegen und Nistplätze anbieten, in denen sie die Taubeneier jedoch durch Attrappen aus Plastik austauschen und die echten Eier entsorgen, sodass die Vermehrung der kleinen Racker verringert wird. Wenn ihr euch dafür interessiert, sucht im Internet mal nach Stadttaubenprojekten bei euch in der Nähe.

Also: Seid lieb zu Tauben

Nach all diesen Erkenntnissen stellt sich die Frage: Wie konnte es soweit kommen, dass wir Tauben als "Ratten der Lüfte" verachten? (Sau fies gegenüber Ratten, by the way, die sind nämlich auch lieb und schlau.) Die Antwort liegt vermutlich in unserer eigenen Geschichte und Psychologie. Tauben sind Spiegel unserer urbanen Existenz. Sie erinnern uns unbewusst daran, was passiert, wenn wir Verantwortung für domestizierte Tiere aufgeben. Sie sind Sinnbilder unserer Wegwerfgesellschaft: einst geschätzt, dann fallengelassen, jetzt unerwünscht. Ihr Elend in den Städten ist hausgemacht: Wir haben sie gezüchtet, von uns abhängig gemacht und dann verstoßen.

Die Lösung liegt nicht in Vergrämung oder Vergiftung, beides Methoden, die nicht nur grausam, sondern auch ineffektiv sind. Getötete Tauben werden schnell durch neue ersetzt, solange die ökologische Nische existiert. Erfolgreicher sind integrative Ansätze wie betreute Taubenschläge, in denen die Population durch Eieraustausch human kontrolliert wird, während die Tiere artgerecht gefüttert und medizinisch versorgt werden. Städte wie Basel, Augsburg oder Aachen haben mit solchen Konzepten schon gute Erfolge erzielt: Die Taubenpopulationen sind stabil, die Tiere sind gesünder, und die Verschmutzung durch Kot hat deutlich abgenommen, da die Tauben die meiste Zeit in den betreuten Schlägen verbringen.

Wenn wir das nächste Mal einer Stadttaube begegnen, sollten wir vielleicht innehalten und genauer hinsehen. Dieses unscheinbare Tier navigiert mit einem Sensorium durch unsere Städte, das unseres in vielerlei Hinsicht übertrifft. Es sieht Farben, die wir uns nicht vorstellen können, spürt das Magnetfeld der Erde. Es kann Kunst von Picasso erkennen, Tumore diagnostizieren, sich selbst im Spiegel erkennen. Wieviel davon könnt ihr?

Eben.

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

🌿 Gärtnern für die Artenvielfalt? Abonniere meine kostenfreie Gartenkolumne, in der wir auf Balkonen, im Garten und auf der Fensterbank naturnah gärtnern» (Si apre in una nuova finestra)

Ich würde mich auch freuen, wenn du mir auf Social Media folgst:

👩🏻🌾 Garten-Updates: Mein Garten-Account auf Instagram (Si apre in una nuova finestra)»

📗 Mein normaler Instagram-Account als Autorin» (Si apre in una nuova finestra)

🌤️ Mein Account auf Bluesky (Si apre in una nuova finestra)»

🦣 Mein Account auf Mastodon (Si apre in una nuova finestra)»

Du magst keine Abos, möchtest aber dennoch zeigen, dass dir guter Content etwas wert ist? Dann schick mir für den Artikel über Ko-Fi ein Trinkgeld. Danke! <3 (Si apre in una nuova finestra)

Gagliardo, Anna, Joël Bried, Paolo Lambardi, Paolo Luschi, Martin Wikelski, und Francesco Bonadonna. 2013. „Oceanic Navigation in Cory's Shearwaters: Evidence for a Crucial Role of Olfactory Cues for Homing after Displacement". The Journal of Experimental Biology 216 (15): 2798–2805. https://doi.org/10.1242/jeb.085738 (Si apre in una nuova finestra).

Gagliardo, Anna, Paolo Ioalè, Maria Savini, und Martin Wild. 2009. „Navigational Abilities of Adult and Experienced Homing Pigeons Deprived of Olfactory or Trigeminally Mediated Magnetic Information". The Journal of Experimental Biology 212 (19): 3119–3124. https://doi.org/10.1242/jeb.031864 (Si apre in una nuova finestra).

Gallup, Gordon G. 1970. „Chimpanzees: Self-Recognition". Science 167 (3914): 86–87. https://doi.org/10.1126/science.167.3914.86 (Si apre in una nuova finestra).

Hagstrum, Jonathan T. 2013. „Atmospheric Propagation Modeling Indicates Homing Pigeons Use Loft-Specific Infrasonic 'Map' Cues". The Journal of Experimental Biology 216 (4): 687–699. https://doi.org/10.1242/jeb.072934 (Si apre in una nuova finestra).

Levenson, Richard M., Elizabeth A. Krupinski, Victor M. Navarro, und Edward A. Wasserman. 2015. „Pigeons (Columba Livia) as Trainable Observers of Pathology and Radiology Breast Cancer Images". PLOS ONE 10 (11): e0141357. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141357 (Si apre in una nuova finestra).

Prior, Helmut, Ariane Schwarz, und Onur Güntürkün. 2008. „Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica Pica): Evidence of Self-Recognition". PLOS Biology 6 (8): e202. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060202 (Si apre in una nuova finestra).

Scarf, Damian, Karoline Boy, Anelisie Uber Reinert, Jack Devine, Onur Güntürkün, und Michael Colombo. 2016. „Orthographic Processing in Pigeons (Columba livia)". Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (40): 11272–11276. https://doi.org/10.1073/pnas.1607870113 (Si apre in una nuova finestra).

Skinner, B. F. 1960. „Pigeons in a Pelican". American Psychologist 15 (1): 28–37. https://doi.org/10.1037/h0045345 (Si apre in una nuova finestra).

Watanabe, Shigeru, Junko Sakamoto, und Masumi Wakita. 1995. „Pigeons' Discrimination of Paintings by Monet and Picasso". Journal of the Experimental Analysis of Behavior 63 (2): 165–174. https://doi.org/10.1901/jeab.1995.63-165 (Si apre in una nuova finestra).