Schritt für Schritt zum eigenen Smart Home - Part 1: Die Bedarfsanalyse

Einleitung

Die Planung eines Smart Homes eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten, den Alltag effizienter, sicherer und komfortabler zu gestalten. Doch damit diese Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft werden können, braucht es eine durchdachte und detaillierte Planung. Anders als bei herkömmlichen Gebäuden reicht es nicht, einfache Standards umzusetzen – ein Smart Home muss individuell auf die Bedürfnisse seiner Nutzer*innen abgestimmt werden. Dieser Beitrag zeigt, warum die Bedarfsanalyse der wichtigste erste Schritt zu einem optimalen Smart Home ist und wie sie richtig durchgeführt wird.

Bedeutung und Ziel der Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse ist der Grundstein eines jeden Smart Homes. Sie dient dazu, individuelle Wünsche und Anforderungen der Kund*innen zu erfassen und in ein fundiertes Konzept zu übersetzen. Anders als bei standardisierten Lösungen in der konventionellen Gebäudetechnik, die oftmals generischen Bedürfnissen gerecht werden, muss ein Smart Home spezifisch geplant werden. Das liegt nicht nur an den nahezu unbegrenzten technischen Möglichkeiten, sondern auch an der Vielfalt der Lebenssituationen und Prioritäten der Nutzer*innen.

Eine gründliche Bedarfsanalyse berücksichtigt nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern auch zukünftige Veränderungen. Ein junges Paar könnte in wenigen Jahren eine Familie gründen, während ein älteres Ehepaar möglicherweise mehr Komfort oder Barrierefreiheit in Betracht zieht. Die Analyse ermöglicht es, Funktionen zu identifizieren, die diese Anforderungen nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft erfüllen.

Zudem ist es wichtig, funktionsorientiert zu denken und Systemoffenheit zu bewahren. Kund*innen interessieren sich meist weniger für die technische Umsetzung als für die Ergebnisse: Sie möchten ein Zuhause, das effizient, sicher und bequem ist. Deshalb steht die Funktion im Mittelpunkt – die konkrete technische Lösung wird später definiert.

Das erste Gespräch mit den Kund*innen

Der Dialog mit den Kund*innen bildet den Kern der Bedarfsanalyse. Ein strukturiertes Erstgespräch zielt darauf ab, die Lebensgewohnheiten und Prioritäten der Kund*innen zu erfassen. Dabei helfen systematische Ansätze und Checklisten, um alle relevanten Themen abzudecken und gleichzeitig Raum für spontane Ideen zu lassen.

Ziele und Inhalte des Gesprächs

Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild von den Anforderungen der Kund*innen zu erhalten. Dazu gehören Fragen wie:

Welche Räume sind besonders wichtig?

Gibt es konkrete Wünsche zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder Sicherheitssystemen?

Welche Rolle spielen Komfort und Energieeffizienz?

Wie oft und wie lange halten sich die Nutzer*innen zu Hause auf?

Diese Fragen helfen, ein Verständnis für den Alltag und die Lebenssituation der Kund*innen zu entwickeln. Ein Rentner, der viel Zeit zu Hause verbringt, hat andere Prioritäten als eine Familie, die tagsüber außer Haus ist.

Langfristige Perspektiven

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zukunftsplanung. Ein Smart Home sollte so flexibel sein, dass es auch zukünftige Bedürfnisse abdeckt. Für junge Familien kann dies bedeuten, Räume für Kinder vorzusehen, während ältere Nutzer*innen möglicherweise Funktionen zur Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit priorisieren.

Beispiele aus der Praxis

Ein Beispiel verdeutlicht, wie individuell die Anforderungen sein können: Ein Kunde, der häufig auf Geschäftsreisen ist, legt besonderen Wert auf Überwachung und Sicherheitsfunktionen. Eine andere Kundin hingegen empfindet dieselben Funktionen als unnötigen Eingriff in die Privatsphäre. Diese Differenzen zeigen, wie wichtig eine individuelle Herangehensweise ist.

Auch wird ein Kunde in einer Wohnung in einem innerstädtischen Mehrfamilienhaus andere Ansprüche an Sichtschutz haben, als jemand der ein solitäres Einfamilienhaus in Wald-Lage saniert.

Einsatz von Checklisten

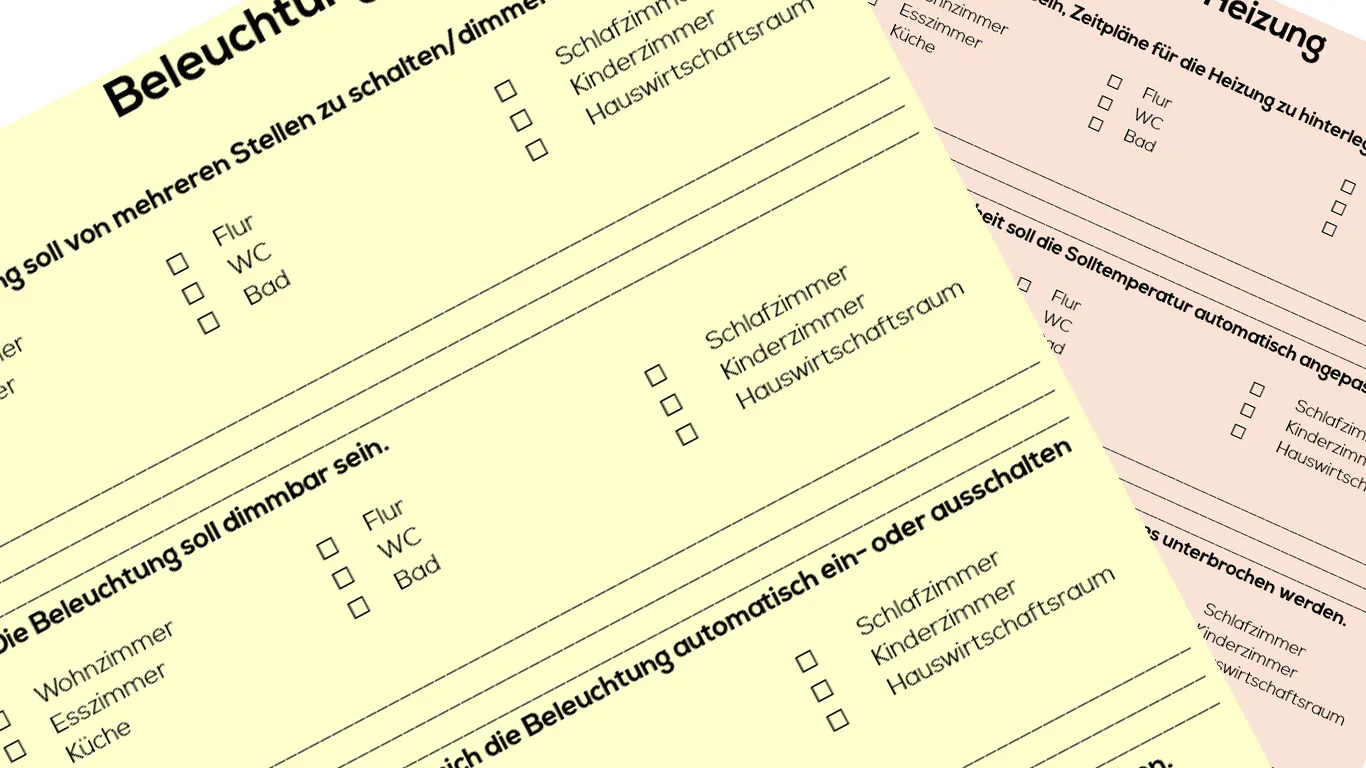

Checklisten sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Bedarfsanalyse. Sie gewährleisten, dass keine wichtigen Punkte übersehen werden, und helfen dabei, strukturierte Gespräche zu führen. Gleichzeitig regen sie Kund*innen dazu an, über ihre Anforderungen nachzudenken.

Systematik und Aufbau von Checklisten

Eine gute Checkliste ist logisch aufgebaut und deckt alle relevanten Gewerke ab. Sie beginnt mit grundlegenden Fragen zu einfachen Funktionen und arbeitet sich zu komplexeren Anforderungen vor. Wichtig ist dabei, die Checkliste systemneutral zu halten, um keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Funktionen wie die Steuerung von Beleuchtung oder Heizung werden definiert, ohne sich auf eine spezifische Technik festzulegen.

Synergieeffekte nutzen

Durch die Nutzung von Checklisten lassen sich einfach Synergien erkennen. Wenn etwa ein Präsenzmelder zur Steuerung der Beleuchtung vorgesehen ist, kann er gleichzeitig für die Regelung von Lüftung oder Heizung eingesetzt werden. Solche Kombinationen sparen Kosten und erhöhen den Komfort.

Beispiele für die Analyse verschiedener Gewerke

Die Bedarfsanalyse umfasst eine Vielzahl von Gewerken. Hier sind einige der wichtigsten Beispiele:

Beleuchtung: Soll die Beleuchtung dimmbar oder in Szenen steuerbar sein?

Heizung: Soll die Solltemperatur in Abhängigkeit der Fensteröffnung variieren?

Lüftung: Soll die Lüftung in Abhängigkeit der Luftfeuchte geregelt werden?

Sicherheit: Sollen die Fenster auf Glasbruch überwacht werden?

Multimedia: Soll bei Anwesenheit automatisch der Lieblingsradiosender erklingen?

Sanitärsysteme: Soll eine Enthärtungsanlage integriert werden, oder sind Leckagesensoren notwendig?

Ein systematischer Ansatz ermöglicht es, diese Gewerke effizient zu analysieren und in die Planung zu integrieren.

Einbindung eigener Ideen und Vorschläge

Neben der strukturierten Analyse mithilfe von Checklisten ist es auch wichtig, Raum zu lassen für eigene Ideen der Kund*innen. Oftmals existieren schon Vorstellungen und Wünsche, was das neue Zuhause besser können soll als die jetzige Wohnsituation, oder es wurden Automationen im Bekanntenkreis oder Fernsehen gesehen, welche das Interesse geweckt haben. Hier sollte man als Systemintegrator Flexibilität beweisen und ggf. Funktionen in Zukunft in die eigenen Checklisten integrieren.

Dokumentation der Ergebnisse

Alle Ergebnisse des Gesprächs werden dokumentiert und von den Kund*innen bestätigt. Diese schriftliche Vereinbarung schafft Klarheit und dient als Grundlage für die nächsten Planungsschritte.

Erstellung eines Raumbuchs: Die Wünsche werden konkretisiert

Doch was ist eine geeignete Form der Dokumentation? Um Missverständnisse zu vermeiden ist bei der Dokumentation wichtig, eine einfache, Laienverständliche Sprache zu wählen. Auch sollte man Kund*innen nicht überfordern. In der Praxis hat sich die Erstellung eines Raumbuches als geeignet erwiesen.

Das Raumbuch ist das zentrale Dokument der Bedarfsanalyse. Es hält alle Anforderungen und Funktionen raumweise fest und übersetzt sie in eine für Laien verständliche Sprache.

Inhalt und Struktur des Raumbuchs

Ein typisches Raumbuch enthält:

Eine Beschreibung der Räume und deren Funktionen

Grundrisspläne mit den vorgesehenen Datenpunkten

Eine Übersicht über die gewünschten Funktionen, ergänzt durch Symbole und Erklärungen

Zusätzlich bietet es Platz für individuelle Notizen und spezifische Anforderungen.

Praxisnutzen des Raumbuchs

Das Raumbuch dient nicht nur als Planungsgrundlage, sondern auch als Kommunikationsmittel zwischen Planer*innen und Kund*innen. Es vermeidet Missverständnisse und schafft eine solide Basis für die weitere Ausführung. Auch kann das Raumbuch als Lastenheft dienen, mit dessen Hilfe man nach der Ausführung eine ordentliche Abnahme der gewünschten Funktionen dokumentieren kann. Dies schafft Sicherheit sowohl für Elektrohandwerker*innen, als auch für die Nutzer*innen.

Beispielhafte Anwendung

In einem Wohnzimmer könnte das Raumbuch beispielsweise festhalten, dass die Beleuchtung dimmbar ist und über eine Szenensteuerung für unterschiedliche Stimmungen verfügt. Ergänzend könnte man hier schon Vorschläge für die Elektroinstallation mit einbringen, indem man z.B. Steckdosen oder Datenauslässe mit einzeichnet.

Ausblick: Vom Konzept zur Umsetzung

Mit der Bedarfsanalyse und einem detaillierten Raumbuch hast du die Grundlage für dein maßgeschneidertes Smart Home geschaffen. Doch wie geht es weiter? Im nächsten Blogartikel dreht sich alles um die Integration gebäudetechnischer Anlagen. Hier erfährst du, wie aus den dokumentierten Anforderungen konkrete technische Lösungen entstehen, welche Systeme dabei eine Rolle spielen und worauf du achten solltest, um dein Smart Home effizient und nachhaltig zu gestalten.

Um keinen Beitrag zu verpassen, abonniere meinen Blog und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Dort teile ich regelmäßig Tipps, Trends und Einblicke aus der Welt der intelligenten Gebäudetechnik. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft deines Zuhauses – smart, nachhaltig und genau auf dich zugeschnitten!