Was zum Geier …

Geier gelten vielen als hässlich und unheimlich, dabei sind sie unersetzliche Akteure unserer Ökosysteme: Sie halten Landschaften sauber, verhindern die Ausbreitung von Krankheiten und spielen in manchen Kulturen sogar eine zentrale Rolle beim Übergang ins Jenseits, etwa bei den berühmten Himmelbestattungen in Tibet. Doch ihre Bestände brechen dramatisch ein: Medikamente im Aas, Giftköder, Klimakrise und Aberglaube setzen den Vögeln weltweit zu. Was der Verlust dieser Vögel für uns Menschen bedeutet, warum Millionen von Menschen durch ihr Verschwinden sterben werden können und welche Lösungen es gibt, schauen wir uns in diesem Artikel genauer an.

Der göttliche Aasfresser

In den Tempeln des alten Ägyptens thronte sie über Pharaonen und Priestern: Nechbet, die geiergestaltige Göttin, Beschützerin Oberägyptens und Symbol der Mutterschaft. Die Ägypter glaubten nämlich, dass alle Geier weiblich seien und spontan aus Eiern ohne das Eingreifen eines Männchens geboren wurden. Daher verbanden sie diese Vögel mit Reinheit und Mutterschaft. Sie sahen in Geiern auch ein Symbol für den ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, da sie "Tod" (Aas und Abfälle) in "Leben" verwandeln können, also in neue Geier.

Die geierhafte Nechbet findet man auf vielen Darstellungen. Ihre ausgebreiteten Schwingen versprachen Schutz, ihr scharfer Blick göttliche Weitsicht. Oft zierte die weiße Krone der Pharaonen ihr Abbild, und Schwangere trugen Amulette mit ihrer Geiergestalt um den Hals, um eine sichere Geburt zu erbitten. Viele Große Königliche Gemahlinnen (also die Ehefrauen des Pharao) trugen Geierkronen als Symbol des Schutzes durch die Göttin.

Heute, dreitausend Jahre später, würden die meisten Menschen beim Anblick eines Geiers eher zusammenzucken als ehrfürchtig niederknien, und Geieramulette am Hals werden vermutlich nicht der nächste Modetrend. Im Gegenteil: Viele Leute ekeln sich vor diesen Vögeln. Wie konnte aus einem heiligen Tier ein Sinnbild des Widerlichen werden? Die Antwort liegt – wie auch bei den Tauben (Opens in a new window) – weniger in der Natur der Geier als in unserer eigenen Entfremdung von den Kreisläufen des Lebens und Sterbens. Denn während wir Geier als "Galgenvögel" verschmähen, arbeiten sie unermüdlich daran, unsere Welt sauberer, gesünder und, das mag dich jetzt vielleicht überraschen, klimafreundlicher zu machen. Schauen wir uns diese Vögel mal genauer an.

Überraschend kleine Vielfalt

Weltweit segeln 23 Geierarten durch die Lüfte, aufgeteilt in zwei evolutionär getrennte Gruppen: Die 16 noch lebenden Altweltgeierarten Afrikas und Eurasiens, die zu den Habichtartigen (Accipitridae) gehören, und die 7 Neuweltgeier der Amerikas, deren nächste Verwandte überraschenderweise die Störche sind. Diese Verwandtschaft erklärt auch, warum der Marabu, obwohl ein Storch, oft gemeinsam mit Geiern an Kadavern anzutreffen ist. Die evolutionären Wege zum Aasfresser sind vielfältig.

Der Mönchsgeier ist Europas größter Greifvogel.

In Deutschland können wir mit etwas Glück vier Geierarten beobachten. Der Gänsegeier (Gyps fulvus) brütet wieder in kleinen Populationen in den Alpen, nachdem er dort im 19. Jahrhundert von uns Menschen ausgerottet wurde. Mit seiner Flügelspannweite von bis zu 2,8 Metern ist er ein imposanter Anblick. Der Mönchsgeier (Aegypius monachus), Europas größter Greifvogel, taucht gelegentlich als Gast auf. Seine Spannweite kann über 3 Meter erreichen, und er ist damit größer als ein Steinadler! Der Bartgeier (Gypaetus barbatus), seit 1986 erfolgreich in den Alpen wiederangesiedelt, ist mit seiner markanten Gefiederfärbung und dem namensgebenden Federbart unverwechselbar, außerdem ist er nach dem Mönchsgeier der zweitgrößte Greifvogel Mitteleuropas, wobei viele Individuen fast gleichgroß sind. Und dann gibt es noch den Schmutzgeier (Neophron percnopterus), der kleinste europäische Geier, der sich als Zugvogel gelegentlich nach Deutschland verfliegt und hier als “Irrgast” bekannt ist.

Trotz ihrer unterschiedlichen evolutionären Herkunft haben Alt- und Neuweltgeier durch konvergente Evolution verblüffend ähnliche Anpassungen entwickelt. Beide Gruppen haben große Flügel für energiesparendes Segeln entwickelt, kräftige Schnäbel zum Zerreißen zäher Haut und die charakteristischen kahlen oder, äh, wild gestylten Köpfe.

Der Knochenknacker

Der kahle oder nur spärlich befiederte Kopf, der Geier so "unästhetisch" erscheinen lässt, ist tatsächlich eine geniale hygienische Anpassung. Beim Fressen in Kadavern würden Federn am Kopf schnell verkleben und zu Brutstätten für Bakterien werden. Die nackte Haut hingegen trocknet schnell in der Sonne und kann leicht gereinigt werden. Viele Geierarten spreizen ihre Flügel auch gern im Sonnenlicht, wodurch UV-Strahlung Parasiten und Krankheitserreger abtötet. Diese Pose hat noch einen weiteren Effekt: Sie hilft bei der Thermoregulation, da die dunklen Flugfedern Wärme absorbieren.

Besonders spannend finde ich ihre biochemische Ausstattung, denn als Aasvögel müssen die echt anders gestrickt sein als das Otto-Normal-Rotkehlchen. Der pH-Wert im Geiermagen liegt bei etwa 1. Das ist sogar noch saurer als Batteriesäure. Zum Vergleich: Der menschliche Magen hat einen pH-Wert von etwa 2, der eines Hundes liegt bei 1,5. Diese extreme Säure macht selbst tödliche Erreger wie Milzbrand-Bakterien, Cholera-Erreger oder das Botulinum-Toxin unschädlich. Eine Studie aus dem Jahr 2014 isolierte aus dem Darm von Truthahngeiern 528 verschiedene Bakterienarten aus Kadavern – im Geierdarm überlebten davon nur zwei Arten, hauptsächlich Clostridia und Fusobacteria, die dem Geier jedoch bei der Verdauung helfen und deshalb von ihm erwünscht sind.

Ein ausgewachsener Bartgeier kann Knochenstücke von bis zu 25 Zentimeter Länge und 3,5 Zentimeter Durchmesser am Stück verdrücken.

Diese Gegebenheiten im Magen ermöglicht es Geiern überhaupt erst, Knochen zu verdauen. Der Bartgeier hat sich diese Fähigkeit zur Spezialität gemacht: Er ernährt sich bis zu unglaublichen 70-90 Prozent von Knochen. Sein Magen produziert nicht nur die extreme Säure, die das Material gut zersetzen kann, sondern auch spezielle Enzyme, die das Knochenkollagen richtig gut aufbrechen. Ein ausgewachsener Bartgeier kann Knochenstücke von bis zu 25 Zentimeter Länge und 3,5 Zentimeter Durchmesser verdrücken, einfach so. Größere Knochen trägt er in die Höhe und lässt sie aus 50 bis 100 Metern auf Felsen fallen, um sie zu knacken – eine Technik, die er im Laufe seines Lebens immer weiter perfektioniert. Jungvögel brauchen bis zu sieben Jahre, um diese Kunst zu meistern und richtig effizient darin zu werden. Die Magensäure löst jedenfalls das Kalziumphosphat der Knochen auf und macht die Mineralien verfügbar. Ein Bartgeier kann aus einem Kilogramm Knochen etwa 700 Kilokalorien Energie gewinnen, also fast so viel wie aus Muskelfleisch. Diese Spezialisierung hat einen evolutionären Vorteil: Während andere Aasfresser um die Weichteile konkurrieren, hat der Bartgeier seine ökologische Nische fast konkurrenzlos besetzt.

Meister der Lüfte und Sinne

In Comics sieht man ja gern Geier, die über einem schwachen Tier kreisen, weil sie vermeintlich auf seinen Tod warten. Das sieht man beispielsweise im König der Löwen, als Simba durch die Wüste wandert. Die thermischen Aufwinde, die Geier zum energiesparenden Segeln nutzen, haben diese Vögel zu wahren Flugkünstlern gemacht. Ein Andenkondor kann mit seiner Flügelspannweite von über drei Metern stundenlang gleiten, ohne einen einzigen Flügelschlag. GPS-Studien haben gezeigt, dass Kondore auf Nahrungssuche täglich über 200 Kilometer zurücklegen können, wobei sie nur etwa 1% der Zeit aktiv mit den Flügeln schlagen. Der Rest ist reines Gleiten, was eine unglaubliche Energieeffizienz mit sich bringt. Geier kreisen also nicht, um Beute in spe zu verfolgen, sondern um den Boden nach schon toten Tieren abzuscannen.

Sperbergeier (Gyps rueppelli) halten übrigens den Höhenrekord unter Vögeln: Sie wurden schon in 11.278 Metern Höhe gesichtet, als einer 1973 über der Elfenbeinküste mit einem Verkehrsflugzeug kollidierte. Das muss man sich mal vorstellen! In dieser Höhe herrscht nur noch ein Drittel des Luftdrucks auf Meereshöhe. Die Geier haben spezielle Anpassungen entwickelt: effizientere Hämoglobinmoleküle, die Sauerstoff im Blut besser binden, und verstärkte Kapillaren in den Flugmuskeln.

Der Truthahngeier (Cathartes aura) besitzt eine Superkraft, die unter Vögeln fast einzigartig ist: einen ausgeprägten Geruchssinn. Die meisten Vögel können kaum riechen, deshalb ist es auch nicht problematisch, wenn man ein heruntergefallenes Vogelküken mit bloßen Händen anfasst und wieder ins Nest setzt (bei Säugern sieht es anders aus, die sind da teilweise sehr empfindlich). Während die meisten Vögel also nasentechnisch nix zu bieten haben, hat er die größten Riechkolben im Verhältnis zur Gehirngröße aller Vögel. Er kann Ethanthiol – ein Gas, das bei der Verwesung entsteht – in Konzentrationen von wenigen Teilen pro Billion wahrnehmen. Das entspricht einem Teelöffel in einem olympischen Schwimmbecken. Mit diesem Sensor finden sie schnell das nächste Mittagessen.

Fun Fact: Mitarbeiter der kalifornischen Union Oil Company beobachteten 1938 erstmals ein ungewöhnliches Phänomen: Truthahngeier versammelten sich regelmäßig an Stellen, wo Gas austrat. Nachforschungen ergaben, dass die Vögel von Spuren von Ethanthiol im Gas angelockt wurden. Daraufhin beschloss das Unternehmen, den Ethanthiol-Gehalt im Gas gezielt zu erhöhen, um undichte Stellen mithilfe der Geier leichter aufspüren zu können.

Die Altweltgeier verlassen sich beim Auffinden von Aas dagegen lieber auf ihre außergewöhnliche Sehschärfe. Ein Gänsegeier kann einen toten Hasen aus vier Kilometern Höhe erspähen – das entspricht der Fähigkeit, aus 500 Metern Entfernung eine Zeitung zu lesen. Sie beobachten auch ihre Artgenossen: Beginnt ein Geier den Sinkflug, folgen andere aus kilometerweiter Entfernung. So entsteht binnen Minuten eine Ansammlung von Dutzenden Geiern an einem Kadaver, obwohl nur einer ihn entdeckt hat.

Ein Gänsegeier kann einen toten Hasen aus vier Kilometern Höhe erspähen – das entspricht der Fähigkeit, aus 500 Metern Entfernung eine Zeitung zu lesen.

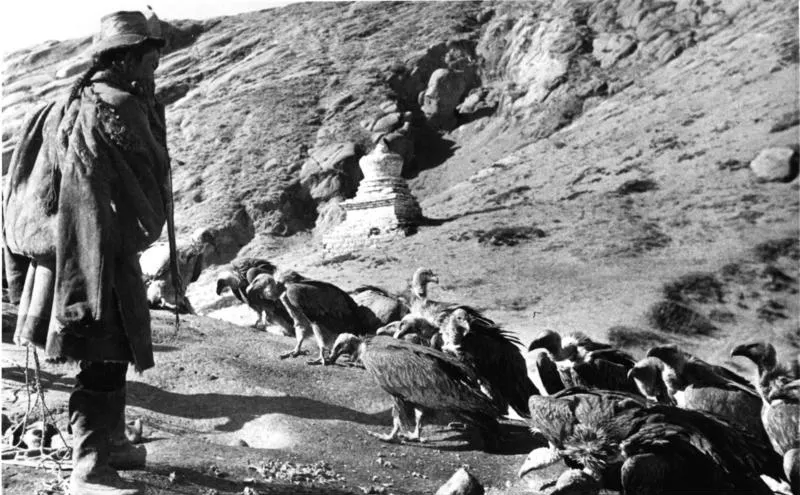

Die etwas … andere Bestattung

In Tibet praktizieren buddhistische Mönche seit über tausend Jahren die Jhator-Zeremonie, die Himmelsbestattung. Der Körper des Verstorbenen wird auf einen heiligen Berg gebracht, dort von einem Rogyapa, einem Körperbrecher, zerteilt und den Geiern dargeboten. Die Knochen werden zermahlen, mit Tsampa (geröstetes Gerstenmehl) vermischt und ebenfalls verfüttert. Nichts bleibt zurück. Auf Wikipedia gibt es ein Foto, auf dem man einen sehr abgefressenen menschlichen Körper und eben die Geier sieht. Ich habe das Bild extra nicht eingebaut, du sollst selbst entscheiden, ob du das sehen möchtest. Du findest das Foto hier» (Opens in a new window). Hier» (Opens in a new window) gibt es noch ein Bild, an dem du sehen kannst, wie ein Körperbrecher einen Leichnam vorbereitet. Es ist ebenfalls ein heftiges Bild, man sieht einen verstorbenen Menschen und wie ein Mann an ihm mit einem Messer arbeitet. Für uns mag es grotesk wirken, für die Menschen ist es jedoch ein Lebensziel, so auf die Wiedergeburt vorbereitet zu werden.

Um diesen Text weiterzulesen, ist eine Mitgliedschaft nötig. Schon ab 6 EUR/Monat kannst alles lesen & mich und meine Arbeit nachhaltig unterstützen!

Zeig mir die Pakete! (Opens in a new window)

Already a member? Log in (Opens in a new window)