Ravioli im Weltall: Der Saturnmond Pan

Das ist die Transkription einer Folge meines Sternengeschichten-Podcasts (Abre numa nova janela). Die Folge gibt es auch als MP3-Download (Abre numa nova janela) und YouTube-Video (Abre numa nova janela) Und den ganzen Podcast findet ihr auch bei Spotify (Abre numa nova janela) und wo man sonst noch Podcasts findet.

Mehr Informationen: Podcast-Feed (Abre numa nova janela) Apple (Abre numa nova janela) Spotify (Abre numa nova janela) Facebook (Abre numa nova janela) (Abre numa nova janela)Twitter (Abre numa nova janela)

Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das hier tun: Mit PayPal (Abre numa nova janela), Patreon (Abre numa nova janela) oder Steady (Abre numa nova janela).

Zum Hören der Folge hier einfach auf “Play” drücken:

Sternengeschichten Folge 662: Ravioli im Weltall: Der Saturnmond Pan

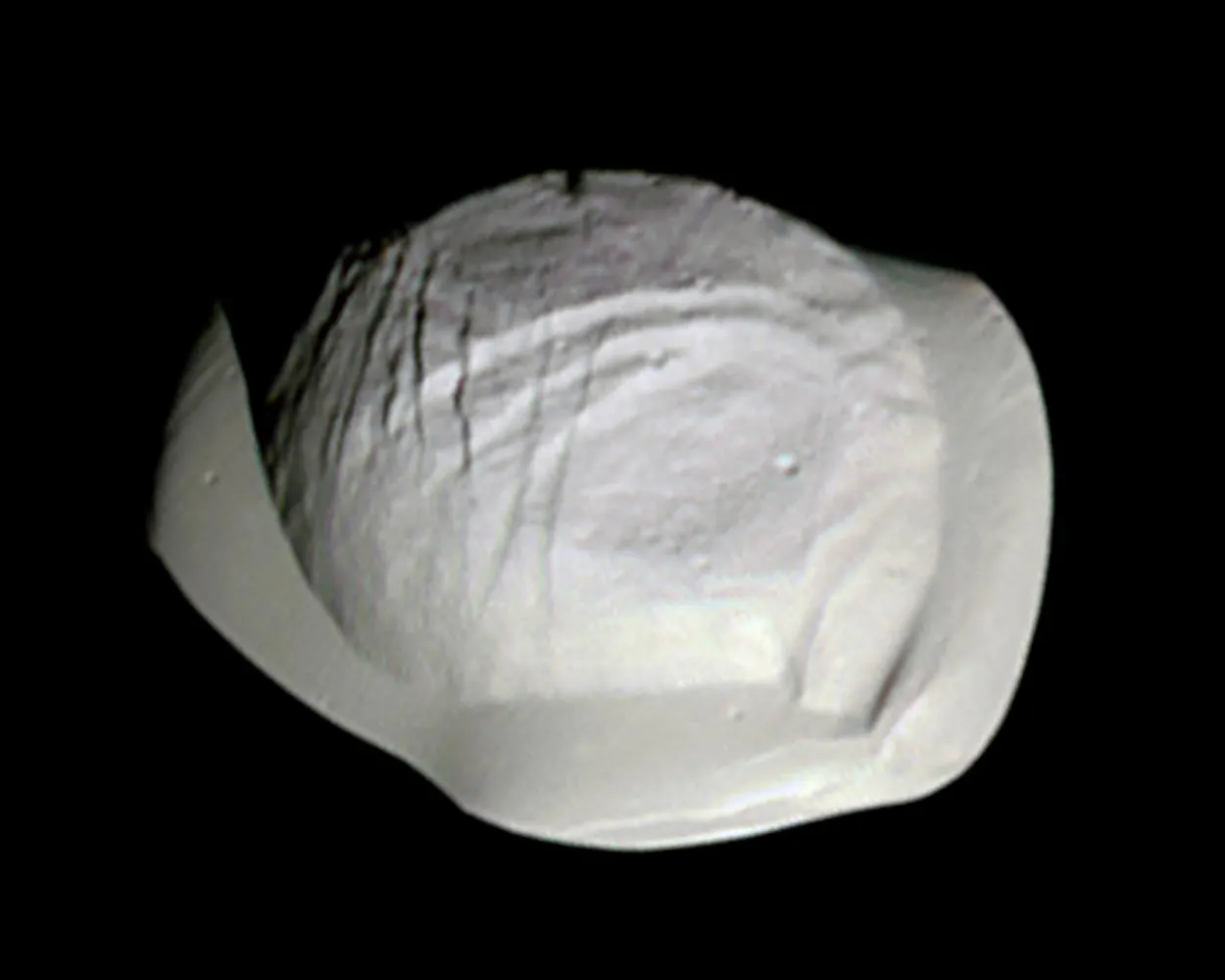

Im Universum gibt es nichts, was es nicht gibt. Und so weit wir bis jetzt wissen, gibt es da draußen keine 28 Kilometer großen Ravioli oder andere gigantische kosmische Nudelgerichte. Aber es gibt einen Himmelskörper, der aussieht wie eine Ravioli. Oder Pelmeni. Oder Maultausche. Oder eine reichlich belegte Extrawurstsemmel, für die Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Mit was auch immer man es vergleichen möchte: Der Saturnmond Pan sieht definitiv nicht so aus, wie man sich einen Saturnmond vorstellt.

(Abre numa nova janela)

(Abre numa nova janela)Aber bevor wir uns den kulinarischen Ähnlichkeiten im Detail widmen, schauen wir uns an, was es über diesen Mond sonst noch so zu erzählen gibt. Sehr viel nämlich! Entdeckt hat ihn der amerikanische Astronom Mark Showalter. Er hat noch fünf andere Monde entdeckt und ein paar unbekannte Ringe bei Jupiter und Uranus. Aber am 16. Juli 1990 hat Showalter sich alte Aufnahmen des Saturn aus dem Jahr 1981 angesehen. Gemacht hat sie die Raumsonde Voyager 2, die auf ihrem Weg ins äußere Sonnensystem auch einen ausführlichen Blick auf das Saturnsystem geworfen hat. Showalter jedenfalls hat auf den Bildern etwas gefunden, was bisher alle anderen übersehen haben. Einen kleinen Mond, sehr nahe am Saturn selbst. So nah wie kein anderer damals bekannter Mond. Das neue Objekt befindet sich genau in der Encke-Teilung. So nennt man eine der vielen Lücken in den Saturnringen. Die sind ja keine kosmischen Hulahoop-Reifen, sondern bestehen aus unzähligen kleinen und größeren Eisbrocken, die den Saturn ringförmig umgeben. Es gibt Bereiche, wo mehr Ringteilchen sind und dazwischen große und kleine Lücken. Je genauer man hinsieht, desto mehr einzelnen Ringe findet man und die großen Lücken kann man sogar schon in vergleichsweise kleinen Teleskopen sehen. Zum Beispiel die Cassini-Teilung, die knapp 5000 Kilometer breit ist und deswegen schon 1675 in der Frühzeit der astronomischen Teleskope entdeckt wurde.

Eine der vielen anderen Lücken hat der deutsche Astronom Johann Encke im Jahr 1837 gefunden, die deswegen auch nach ihm benannt ist. Sie ist nur gut 320 Kilometer breit und man braucht schon ein gutes Teleskop um sie zu sehen. Oder noch besser eine Raumsonde vor Ort, wie Voyager 2, die die Ringe genau angesehen und den Mond Pan - lange Zeit unbemerkt - fotografiert hat.

Wenn wir Monde wie Pan verstehen wollen, müssen wir uns auch mit den Ringen und vor allem den Lücken beschäftigen. Denn die Monde sind die Ursache der Lücken. Die Details sind kompliziert, aber ein Mond kann gravitative Störungen ausüben, die dafür sorgen, dass in bestimmten Abständen zum Saturn keine Ringteilchen auf stabilen Bahnen existieren können. Deswegen gibt es dort Lücken und der Mond muss dafür nicht einmal in unmittelbarer Nähe dieser Lücken sein. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie ein Mond eine Lücke verursachen kann und Pan ist genau so ein Mond. Man hat schon 1985 vermutet, dass die Encke-Teilung ihre Existenz einem sogenannten "Schäfermond" verdankt. Ein Mond dieser Art macht mit den Ringteilchen genau das, was auch ein Schäferhund mit seinen Schafen macht: Er treibt sie zusammen. Stellen wir uns einen Mond vor, der sich mitten durch die Ringteilchen durch bewegt. Teilchen, die sich hinter dem Mond befinden, werden dann von der Anziehungskraft des Mondes beschleunigt; sie werden quasi mitgezogen und weil sie schneller werden als vorher, werden sie nach außen geschleudert. Die Teilchen vor dem Mond werden durch seine Anziehungskraft dagegen gebremst und auf weiter innen liegende Umlaufbahnen gezogen. Oder anders gesagt: Der Mond schafft sich eine Lücke im Ring und hält sie durch seine Bewegung offen.

Man wusste in den 1980er Jahren, dass es die Encke-Teilung gibt und dass ein Mond sie verursachen hätte können. Und man konnte auch gut berechnen, was für eine Umlaufbahn so ein Mond haben muss und wie groß der Mond dafür sein sollte. Showalter hat solche Berechnungen angestellt und vorhergesagt, wo man nach dem Mond suchen müsste. Nur dadurch konnte er Pan auf den alten Voyager-Aufnahmen finden; hätte er vorher nicht genau gewusst, wo er suchen musste, hätte er das winzige Dinge nie entdeckt.

Denn Pan hat einen Durchmesser von nur gut 28 Kilometern. Und hieß nach seiner Entdeckung übrigens noch nicht Pan, sondern S/1981 S13. "Pan" wurde er erst später genannt, nach dem Sohn des Hirtengottes Hermes aus der griechischen Antike. Die Umlaufbahn von Pan ist fast exakt kreisförmig; er zieht seine Runden 73000 Kilometer von Saturns Oberfläche entfernt und braucht 13 Stunden und 48 Minuten für einen Umlauf.

Dieser knappe Abstand hätte eigentlich gefährlich sein müssen für Pan. Denn damit befindet er sich innerhalb der sogenannten Roche-Grenze. Das ist, vereinfacht gesagt, der Abstand zu einem großen Himmelskörper, in dem die Gezeitenkräfte so stark werden, dass kleinere Objekte auseinander gerissen werden. Darum hat Saturn da ja auch seine Ringe, in dieser Nähe zum Planeten können sich keine massiveren Objekte mehr bilden. Aber Pan existiert und der Grund dafür ist vermutlich, dass er selbst eher nur ein lose zusammenhängender Geröllhaufen ist. Die Gezeitenkräfte können das Geröll zwar ein bisschen verformen, aber weil er eben gerade kein massives Objekt ist, kann er nicht zerstört werden. Die Gezeitenkräfte wirken auf alle einzelnen Stücke des Mondes und die sind zu klein, um groß etwas von der Wirkung zu spüren.

Wir vermuten jedenfalls, dass das der Grund ist, warum Pan noch existiert. Genau wissen wir es nicht, weil wir ihn dafür leider nicht intenstiv genug erforscht haben. Aber immerhin wissen wir mittlerweile mehr als Voyager. Denn zwischen 2004 und 2017 hat sich die Raumsonde Cassini das Saturnsystem ganz genau angesehen und natürlich auch einen Blick auf Pan geworfen. Und dieser Blick hat gezeigt: Der Mond sieht aus wie eine Ravioli. Oder Wurstsemmel. Man sieht einen rundlichen, etwas abgeflachten Himmelskörper, der rund um seinen Äquator eine scheibenförmige Struktur hat. Wie eine Semmel mit Wurstscheiben darin. Oder eben eine gefüllte Ravioli-Nudel.

Natürlich ist Pan weder das eine noch das andere. Wir wissen noch nicht genau, wo er diesen Äquatorialkamm - wie solche Strukturen offiziel heißen - her hat. Wir haben sie bis jetzt nur bei Saturnmonden gefunden, bei Iapetus, bei Atlas und eben bei Pan. Es kann sein, dass sie durch Kollisionen entstanden sind. Wenn zwei Monde kollidieren und verschmelzen, könnte sich genau so eine Struktur bilden. Oder aber, und das scheint bei Pan sehr viel wahrscheinlicher: Es sind die Teilchen, die er auf seinem Weg durch die Saturnringe aufwirbelt. Ein Teil davon könnte sich um seinen Äquator ansammeln und weil der winzige Mond nur eine geringe Schwerkraft hat, bilden sie die komische Kammstruktur, anstatt sich platt auf der Oberfläche zu verteilen.

Für den Saturnmond Iapetus, den ich in Folge 494 der Sternengeschichten vorgestellt habe, gilt das allerdings nicht. Der ist sehr viel größer und befindet sich auch nicht innerhalb eines Ringes. Vielleicht gibt es also viele Wege, wie ein Mond zu einem Äquatorialkamm kommen kann. Oder auch nicht, denn wir sehen diese vielen Monde ja nicht. Wir sehen nur Iapetus, Atlas und Pan und vielleicht haben wir irgendwas noch nicht verstanden. Wir wissen nur, dass Pan ein wunderbares Beispiel für die komplexen Vorgänge im Sonnensystem ist. Ein kleiner Felsbrock mit 28 Kilometer Durchmesser umkreist eine gigantische Kugel aus Gas und tut das inmitten unzähliger kleiner Eisteilchen. Und am Ende kommt dabei so etwas beeindruckendes raus, wie der Saturn mit seinen faszinierenden Ringen - und eine fliegende Wurstsemmel. Es gibt im Universum nichts, was es nicht gibt. Aber das was es gibt, ist ziemlich cool!