„Ihr lasst doch nichts heil an unserer Kindheit” - Über Kunst, Welt und Wirklichkeit

Vor Kurzem erschien meine Podcastfolge mit Kultur- und Literaturwissenschaftler Johannes Franzen (Öffnet in neuem Fenster):

https://steady.page/de/janskudlarek/posts/586ad8c2-2fce-4200-ab01-d80ea9446456 (Öffnet in neuem Fenster)Fast zwei Stunden lang sprachen Johannes und ich über die Rolle, die Kunst in unseren Leben einnimmt, sowohl bei uns persönlich als auch gesellschaftlich. Denn Filme, Musik, Bücher und Serien sind für viele von uns weit mehr als nur ein ästhetisches Hintergrundrauschen – sie sind essenziell für unsere Selbsterzählungen, fundamental für unsere Persönlichkeiten und ganz elementare Geschmacksgemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Sehe ich einen Fremden in Bus oder Bahn ein Shirt meiner Lieblingsband tragen, weiß ich, auch ohne ein Wort zu wechseln: Du bist vielleicht gar nicht fremd; wir spielen bestimmt im selben Team.

Die emotionale und soziale Dimension der Kunstrezeption ist also kein Beiwerk, sie steht im Zentrum. Wir himmeln unsere Lieblingsmusikerinnen an, begeistern uns für Neuerscheinungen und sind enttäuscht (Öffnet in neuem Fenster), wird ein Werk nicht wie von uns erwartet. Und vor allem sind wir menschlich empört, wenn sich ein Künstler oder eine Künstlerin unmoralisch verhält, ethisch vom Weg abkommt oder sich geradewegs verachtenswert entwickelt:

https://www.spiegel.de/kultur/kino/dean-cain-ex-superman-will-donald-trump-als-ice-mitarbeiter-bei-abschiebungen-helfen-a-ba614b8a-3e2e-4983-bced-789cfb6a2163 (Öffnet in neuem Fenster)Es sind auch gerade diese außerkünstlerischen Konflikte, die unsere Kunstrezeption und die damit verbundene Gefühlswelt mitbestimmen. Ein sauberes Trennen zwischen Werk und Urheber? Geradezu unmöglich.

Das muss nichts Schlechtes sein. Um es in den Worten (Öffnet in neuem Fenster) von Johannes zu sagen:

„Es ist ein gutes Zeichen, wenn Menschen sich über Kunst und Kultur streiten. Weil es ihre Relevanz unter Beweis stellt. Solche Konflikte haben eine Intensität – und man kann sich durchaus darauf einlassen!“

Wie sehr es nicht nur Johannes und mir so geht, sondern euch ebenso, zeigen eure Reaktionen auf den Podcast (Öffnet in neuem Fenster)! Viele von euch haben uns geschrieben, unsere Fragen auf Bluesky und anderswo beantwortet, an die Fragen im Podcast angeknüpft und sie weitergedacht.

Hier also ein paar (anonymisierte) Auszüge aus den Reaktionen und Rückmeldungen, die uns erreicht haben.

Vielen von uns – mir inklusive – erscheint die Trennung zwischen Werk uns Künstler eine anstrengende Trennung zu sein, eine nebulöse:

„Für mich persönlich liegen moralische Grenzen nie im Kunstobjekt selbst. Riefenstahl hat fantastisch gefilmt, Ellis mit American Psycho das wahrscheinlich langweiligste Buch über Langeweile geschrieben (und damit das beste), Burzum den hypnotischsten Black Metal kreiert, Gaugin toll gemalt. Polanski einige richtig gute Filme gemacht, Marina Abramović ist ein Spiegel für Mensch & Gesellschaft, Arno Breker hat pures, reines Pathos modelliert, usw. Menschlich/charakterlich sind da ein paar richtig große Arschlöcher dabei, aber macht das ihre Kunst schlechter? Ich weiß es nicht.”

Mitunter sind die Gefühle, die ästhetische Werke auslösen, sogar noch stärker. Als ich die Netflix-Serienmörder-Serie „Dahmer (Öffnet in neuem Fenster)” als Beispiel für kontroverse Kunst brachte (ich finde sie übrigens gelungen und eher sehenswert), waren die Reaktionen entsprechend (Öffnet in neuem Fenster):

- „Zu ekelhaft, kann ich nicht ansehen.”

- „Die war mir zu nah dran.”

Andere sind bei der Rezeption – ähnlich wie ich – eher schmerzlos und wünschen noch weitere oder ähnliche Formate:

„Die Serie ist so gut gemacht. Ich hoffe, die machen mal eine über Edmund Kemper (Öffnet in neuem Fenster).”

Dass wir es hier mit „ethisch relevanter Kunst” zu tun haben, liegt auf der Hand. Während die einen fiktionalisierte Gewalt ekelt, machen sich die anderen Popcorn. Einige der dahinterstehenden Moralkonflikte betreffen, um Medienethikerin Ingrid Stapf zu zitieren (Öffnet in neuem Fenster), die Frage

„[…] wie weit Unterhaltung in freiheitlichen Demokratien gehen darf und wo die Grenzen im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenwürde und Wahrheit liegen.”

Und ich stimme voll zu, wenn sie schreibt:

„Grundsätzlich geht Medienfreiheit mit gesellschaftlicher Verantwortung einher. Dies impliziert in Bezug auf Unterhaltungsformate nicht, dass Gewaltverbrechen grundsätzlich nicht gezeigt werden dürfen, sondern dass es darauf ankommt, wie dies geschieht.”

Weitere lesenswerte Gedanken zu medienethischen Aspekten bei der Bewertung von True Crime findet ihr hier:

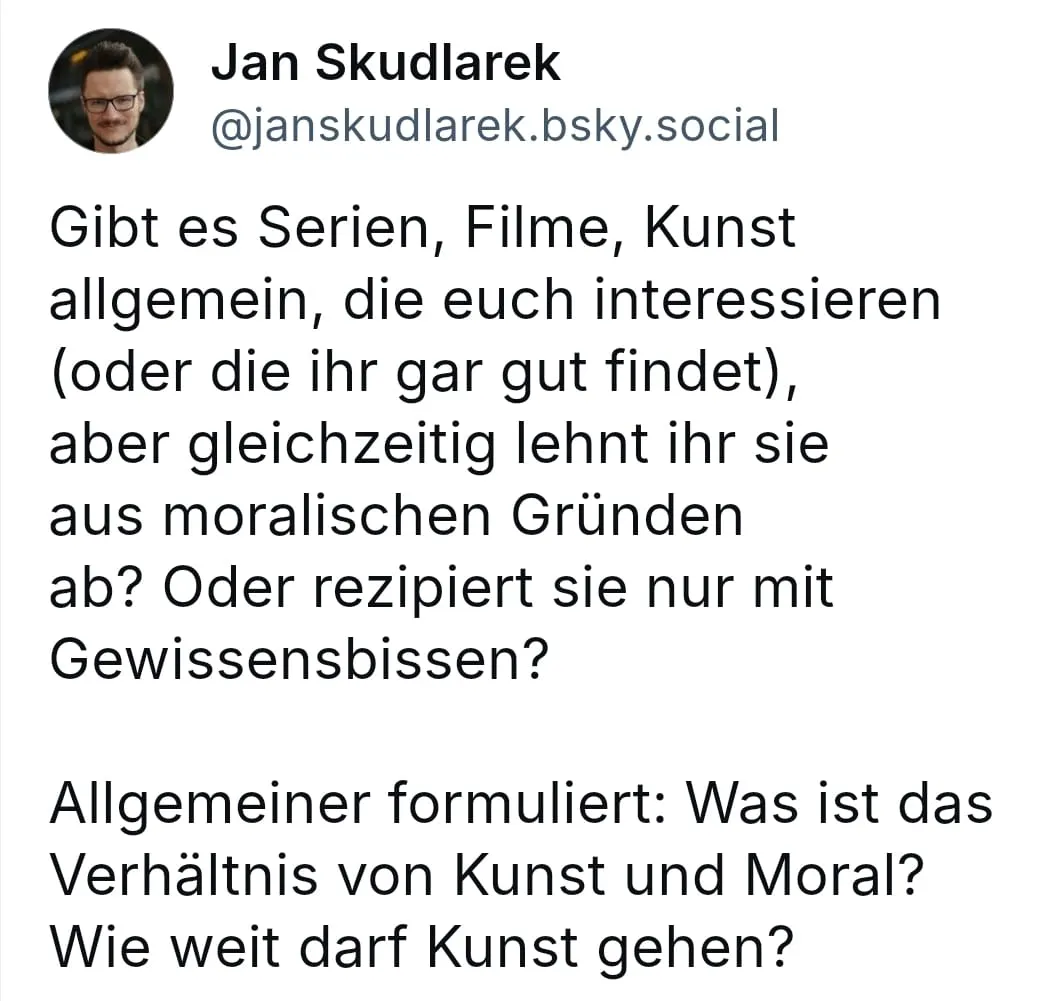

https://mediendiskurs.online/beitrag/medienethische-aspekte-bei-der-bewertung-von-true-crime-beitrag-1139/ (Öffnet in neuem Fenster)Die Frage, wie weit Kunst gehen darf, bewegt uns – und ist immer Gegenstand nicht nur ästhetischer, sondern gesellschaftspolitischer Debatten. Das sieht man auch daran, wie sehr Erzählungen als Spiegelbild und Verhandlungsraum tatsächlicher politischer Konflikte mitgedacht werden. Als ich Folgendes (Öffnet in neuem Fenster) fragte

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)… gab es viele spannende Antworten, so z.B.:

- „Ja, ich kann keine Serien mehr gucken, deren Handlungen sich um einen toxischen, alten Mann ranken und alte Rollenbilder wie selbstverständlich gelten, wie z.B. Yellowstone. Das tut mir richtig weh, die zu gucken.”

- „Ich breche alles ab, bei dem sexualisierte Gewalt ausführlich gezeigt und als Plot device genutzt wird. Um Empathie bei den Zuschauenden zu erregen, muss man das nicht en Detail zeigen. Sehe darin nur Male Gaze für Entertainment. Und als unzumutbar für actors. Bsp: Outlander, GoT”

Interessant waren auch die Fälle, in denen ihr euch in meinem Thread ausgetauscht habt über außerkünstlerische moralische Verfehlungen von Menschen, deren Kunst ihr eigentlich schätzt. So fragte jemand alarmiert „Was habe ich bei Aerosmith verpasst?? (Öffnet in neuem Fenster)”, um anschließend über (schon ältere) Vorwürfe gegen Steven Tyler (Öffnet in neuem Fenster) informiert zu werden. Weitere Skandale und Vorwürfe gegen Personen des öffentlichen Lebens wurden sortiert, eingeordnet und nach Schwere und Relevanz abgewogen. Über allem stets die Befürchtung, jemanden nicht mehr unterstützen zu können oder zu wollen.

Johannes Franzen fasst diese Angst, dass einem die Lieblingskunst außerkünstlerisch korrumpiert wird, im Podcastgespräch so zusammen:

„Es geht oft um Verlusterfahrungen und Verlustängste. Die Vorstellungen, dass einem etwas weggenommen wird. Wenn ich zum Beispiel alle zwei Jahre mit Manni und Harald zum Rammstein (Öffnet in neuem Fenster)-Konzert gehe und das eine Freundschaft prägt, dann geht es dabei auch um soziale Identität. Und plötzlich kommen Leute und sagen: ‚Was ihr da hört, ist unmoralisch und politisch problematisch.‘“

Gleichzeitig ist es keineswegs Konsens, dass man Kunst in den Giftschrank sperren muss, nur weil deren Urheberinnen sich fragwürdig oder falsch verhalten. Einigen von euch fällt es leichter als anderen, diesbezüglich zu trennen:

„Kunst darf alles; die Frage ist, ob sie es schafft, über ihr Thema zu reflektieren: Dann ist sie richtig gut. Etwas anderes ist die Trennung von Werk und Künstler (J.K. Rowling (Öffnet in neuem Fenster), Rammstein, Lars von Trier). HP nicht mehr zu lesen, weil die Autorin vielleicht reaktionär ist, finde ich zweifelhaft.”

Quasi als performatives Beispiel dazu, wie sehr Kunst und Kultur uns emotionalisieren, ist die Lage auch in einigen – zum Glück wenigen – von mir angestoßenen Beiträgen eskaliert. Nachdem jemand schrieb „Auf Vorwürfe, die Jahrzehnte später vorgetragen werden, gebe ich keinen Pfifferling”, kam statt sachlicher Nachfragen schnell die Beleidigung als „Vergewaltigerbeschützer”, und schließlich wurde, anstelle Argumente auszutauschen, beleidigt, blockiert und (teils auch mir) entfolgt. Das war für mich ein weiteres, anschauliches Beispiel, wie schwer es uns fällt, mit kühlem Kopf über schwierige oder empörende Sachverhalte zu sprechen, selbst auf der Metaebene, und ebenso mit welcher Leichtigkeit man im Internet ad hominem argumentiert (Öffnet in neuem Fenster), nur weil man meint, zweifellos auf der richtigen Seite zu stehen (und deshalb sprachlich persönlich austeilen zu dürfen).

Das Schlusswort hat abermals Johannes Franzen:

„Einer der Gründe, warum Konflikte über Kunst und Kultur so oft eskalieren, ist, dass sie wahnsinnig schnell politisierbar sind, es gibt eine große Mobilisierungsenergie – gerade, weil man die Intuition hat, dass Kunst eigentlich, im Sinne der Autonomie, frei von politischen Begehrlichkeiten sein sollte.“

Schreibt uns bitte weiterhin, welche Kunst euch bewegt – und warum. Johannes und ich würden gern wissen, ob euch außerkünstlerische Skandale (Öffnet in neuem Fenster) wichtig oder egal sind und wie viel Autonomie ihr der Kunst zugesteht.

Wer noch nicht reingehört hat, findet viele weitere Themen und Aspekte in unserem dazugehörigen Podcast (Öffnet in neuem Fenster). Falls euch gefällt, was wir dort besprechen, wären wir sehr dankbar, wenn ihr das Podcastgespräch in den sozialen Netzwerken teilt!

Wer Johannes und seine Arbeit unterstützen will, kann sein Buch (Öffnet in neuem Fenster) kaufen, ihm auf Bluesky folgen (Öffnet in neuem Fenster) oder seinen Newsletter Kultur & Kontroverse (Öffnet in neuem Fenster) abonnieren.

Möchtest du, dass ich weitere Artikel wie diesen schreiben und weiterhin Podcasts produzieren kann? Dann ist jede Unterstützung dafür willkommen, am liebsten regelmäßig per Steady (Öffnet in neuem Fenster), auch gerne einmalig per Kaffeekasse (Öffnet in neuem Fenster). ☕

Abschließend vielleicht noch ein Rückgriff zum Anfang: Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn wir über Kunst und Kultur streiten! Wenn wir etwas lieben (oder hassen), zeigen wir so, dass es uns nicht egal ist. Nichtsdestoweniger sollten wir versuchen, uns beim Gespräch über Ästhetik nicht an die Gurgel zu gehen. Jedenfalls: Nicht mehr als nötig. 🙃

Viele Grüße,

PS: Einen spannenden Tipp zum Thema „Moral und Rap” verdanken wir Ben Kaden (Öffnet in neuem Fenster):

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/99297 (Öffnet in neuem Fenster)PPS: Legitime Frage:

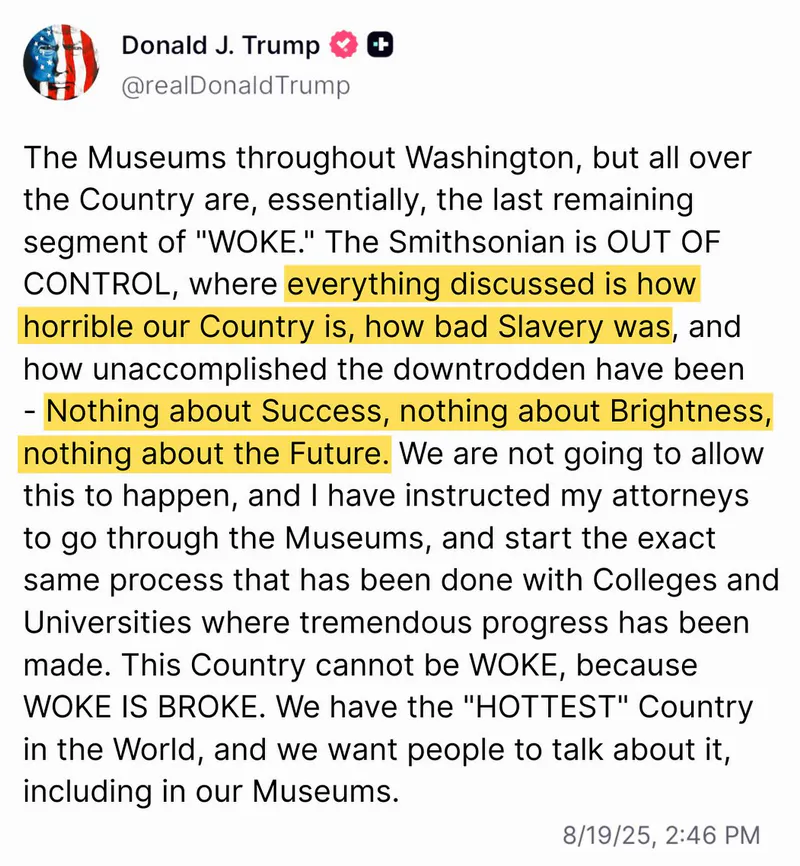

PPPS: Als wollte er unterstreichen, wie wichtig Kunst und Kultur für unser gesellschaftliches Selbstverständnis sind, tat Donald Trump, was alle Autokraten und Faschisten (Öffnet in neuem Fenster) tun: er hat den Museen den Krieg erklärt und beabsichtigt, sie unter seine Kontrolle zu bringen, mit dem Ziel, sie zu „bereinigen” (Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)

(Öffnet in neuem Fenster)4PS: Der Titel dieses Artikels entstammt einem Zitat, das Johannes Franzen fand, als er Internetkommentare ausgewertet hat, u.a. zur Winnetou-Debatte (Öffnet in neuem Fenster) von 2022. Einer der empörten Internetnutzer schrieb damals: „Ihr lasst doch nichts heil an unserer Kindheit!“. Ein weiterer Beleg dafür, dass wir, wenn wir über Kunst reden, oft über ganz andere Dinge reden – nämlich weniger über Kunst und vor allem: über uns selbst.