Die Idee der Objektivität in der Wissenschaft

Was passiert, wenn man aufhört zu urteilen?

Die Frage des Verhältnisses von Subjekt und Objekt ist in der Philosophie ungelöst. Der Philosoph Edmund Husserl bietet eine neue Antwort auf das Problem an. Er begründete die Lehre von der Phänomenologie und die Methode der Epoché, die Aussetzung aller Urteile und Geltungen. Die These dieses Beitrags ist, dass er mit der Epoché den spirituellen Zustand der Erleuchtung beschreibt und somit zu einer Synthese von Wissenschaft und Spiritualität beiträgt.

Die moderne Wissenschaft hat unser Weltbild tiefgreifend verändert. Sie bietet exakte, objektive Erkenntnisse, erklärt Naturphänomene, ermöglicht technologische Innovationen und prägt unsere Vorstellung von Wahrheit. Doch selten stellen wir uns eine einfache, aber grundlegende Frage:

Wie kommt die Wissenschaft eigentlich zu dem, was sie für wahr hält?

Edmund Husserl (1859–1938), einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat diese Frage gestellt. In seinem Werk Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie1 hinterfragt er die Selbstverständlichkeiten der wissenschaftlichen Methode und erklärt, dass sie auf einer tieferen Grundlage beruht: der Lebenswelt – also jener Welt, wie sie uns im alltäglichen Erleben begegnet. Diese wiederum beruht auf apodiktischen Setzungen, also Behauptungen, die nicht weiter auf tiefere Gründe zurückführbar und somit nicht belegbar sind.

Zwischen zwei Welten

Husserl zeigt, dass sich die Wissenschaft von dieser Lebenswelt entfernt hat. Sie hat sich verselbständigt, denn sie arbeitet mit abstrakten Modellen, mathematischen Idealen und exakten Begriffen – alles Dinge, die uns im Alltag so nie begegnen. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen zwei Erfahrungsbereichen, die Husserl als polare Teilwelten beschreibt:

Die Lebenswelt: subjektiv, konkret, sinnlich erfahren, voller Bedeutungen und Kontexte.

Die wissenschaftliche Welt: objektiv, rational, abstrahiert, mathematisiert.

Diese Trennung führt zu Widersprüchen – etwa zwischen Subjekt und Objekt, Denken und Fühlen, Mensch und Natur, Geist und Materie. Deshalb fordert Husserl einen bewussten Perspektivwechsel: Statt sich für eine der beiden Welten zu entscheiden, sollen wir beide gleichzeitig betrachten, ohne sofort zu urteilen. Das könnte zu einer einheitlichen Betrachtung der Realität führen, mit neuen Kategorien, die die Widersprüche überbrücken könnten. Diese Herangehensweise könnte, so die neue These der vorliegenden Abhandlung, zu einer Synthese von Wissenschaft und Spiritualität führen und damit der Verwirrung und dem Irrweg der Menschheit ein Ende bereiten.

Wie kam es zu dieser Trennung? – Die Wende in der Wissenschaft

Unsere heutige Philosophie und Wissenschaft haben ihren Ursprung in der griechischen Antike. Die antiken Griechen waren die ersten Philosophen und Wissenschaftler in unserem Sinne, dies aber noch nicht in der Weise, wie sich die Wissenschaft in der Neuzeit in der Folge entwickelte. Die griechische Antike kannte zwar schon die euklidische Geometrie und Mathematik, bei diesen habe es sich aber laut Husserl um sehr konkrete und endliche Aufgaben gehandelt (vgl. S. 22). Es waren angewandte Methoden für praktische Angelegenheiten, z. B. in der Architektur. Die Idee, die in der Neuzeit hinzukam, ist die Ausweitung dieses Prinzips auf das Unendliche.

»Die Konzeption dieser Idee eines rationalen unendlichen Seinsalls mit einer systematisch es beherrschenden rationalen Wissenschaft ist das unerhört Neue.« (22)

Man ging nun davon aus, dass die gesamte Welt mit allem, was es darin gibt, mathematisch strukturiert sei und durch eine rationale Wissenschaft verstanden und beherrscht werden könnte. Dies ist eine apodiktische Annahme, für die es keinen Beweis gibt. Der Beweis wird in der rationalen Überlegung erbracht, ist aber tautologisch. Wir verwenden die rationale Methode, die mit idealen Formen und Gesetzen arbeitet (Geometrie und Mathematik), um zu beweisen, dass die Welt nach idealen Formen und Gesetzen gestaltet ist. Die rationale Methode kommt zu dem Ergebnis, die Natur sei rational.

Die geometrischen Formen und mathematischen Gesetze sind aber »reine Idealitäten« (24), basierend auf »apriorischer Theorie« (ebd.). Diese werden nun auf die »Erfahrungswirklichkeit« (ebd.), also die reale empirische Welt, angewendet. Die Geometrie kennt perfekte Geraden, Kreise, Flächen und Raumkörper. Die Alltagswelt, die Realität der Dinge wie unser menschlicher Körper, ein Baum oder ein Fluss, kennt sie praktisch nicht. ›Umso schlimmer für die Alltagswelt‹, mag man in Anbetracht der Herrschaft der Naturwissenschaften sagen.

Aus der Geometrie wurde das Universalismustheorem in die Mathematik allgemein, und von da in die Physik und die Naturwissenschaft als Ganzes ausgeweitet. Wir kamen zu einer »mathematischen Naturwissenschaft: der Galileischen (…)« (23). Dieses Manöver brachte lange Zeit Erfolge in der Naturbeherrschung. Wirtschaft, Technik und Medizin erreichten ungeahnte Höhenflüge. Das wirkte sich auch auf die Philosophie aus, die sich selbst auch diesem Paradigma unterwarf.

Galileo Galilei – die Mathematisierung der Natur

Husserl zeigt am Beispiel von Galileo Galilei (1564–1642), dem Begründer der modernen Physik, wie die Naturwissenschaft aus der vorwissenschaftlichen Beobachtung der Sinnenwelt hervorging. In der Natur gibt es keine Perfektion, keine perfekten Geraden oder perfekte Kreise. In der fortwährenden Messung von Größen, Abständen etc. wurden die idealisierten Formen einer Geraden, einer Ebene, einer Kugel idealiter bestimmt. Husserl spricht hier von »Limes-Gestalten« (26). Es sind Annäherungen an eine Vollkommenheit, die in der Natur außer als Einzelfall so nicht vorkommt. Husserl fragt nun, wie die Geometrie und mit ihr die Mathematik entstanden sind. Er fragt nach dem »Ursprung der apodiktischen mathematischen Evidenz« (29). Für Galilei stellte diese Frage keinen Gegenstand dar. Er setzte einfach auf den bereits aus der Antike bekannten geometrischen »habituell-verfügbaren Erwerben« (26) auf und entwickelte sie weiter. Man legte eine »geometrische Evidenz« (29) zugrunde, ohne diese erkenntnistheoretisch zu hinterfragen:

»Daß es für die Geometrie als Zweig einer universalen Erkenntnis vom Seienden (einer Philosophie) einmal relevant, ja grundwichtig werden könnte, die geometrische Evidenz, das ›Wie‹ ihres Ursprungs, zum Problem zu machen, das lag einem Galilei ganz fern.« (29)

Das ›Wie‹ ihres Ursprungs ist die Idealisierung. Eine ideale Gerade, ein idealer Kreis etc. sind die Grundlagen für die Geometrie und für die Mathematik überhaupt. Die ›Idealisierung‹ ist das Kernprinzip der naturwissenschaftlichen Betrachtung. Aber diese idealen Formen kommen, wie zuvor erwähnt, in der Natur so nicht vor.

Galilei postulierte, dass die Natur in ihrer Essenz mathematisch strukturiert ist. Die Konzepte der Idealisierung und Abstraktion aus der Geometrie wurden auf die Natur übertragen. Galilei begründete die Physik, und die Grundidee der Physik ist, »dass alles in den spezifischen Sinnesqualitäten sich als real Bekundende seinen mathematischen Index haben müsse« (s. o.). Daraus könnten alle Vorkommnisse in der konkreten Welt konstruiert und damit objektiv bestimmt werden. Das ist die Art und Weise, wie Physik funktioniert. Wir berechnen mathematische oder geometrische Idealformen, die eine Annäherung an die reale Welt darstellen, um daraus Prognosen abzuleiten, wie sich das System in der Zukunft verhalten wird und wie man es kontrollieren kann. Das dahinterliegende Interesse ist die Erklärbarkeit und Sinnhaftigkeit der Welt sowie ihre Verfügbarmachung und Beherrschung zum Zweck der Selbsterhaltung. Die Idee, dass die Natur mathematisch ist, ist jedoch eine apodiktische Setzung.

Die Krise der heutigen Wissenschaft

Aus dieser apodiktischen Setzung der Berechenbarkeit der Natur entstanden die sog. positiven Wissenschaften. In diesem Paradigma wird angenommen, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt – eine Welt, wie sie ›an sich‹, unabhängig vom Menschen, ist, und dass diese objektiv erkannt werden kann. Doch ist dem so? Husserl – in der Tradition von Immanuel Kant – bezweifelt das. Denn:

»Das Objektive ist eben als es selbst nie erfahrbar, (…)« (138 f.).

Was wir ›objektiv‹ nennen, ist nie direkt zugänglich, sondern immer nur das Ergebnis gedanklicher Konstruktionen, wie bei dem Beispiel der geraden Linie. Die gerade Linie der Geometrie ist eine abstrakte Idee, ein Ideal, das sich in der Natur mit Ausnahme von Kristallen so nicht finden lässt. Zwar kann ein besonders gerader Ast uns daran erinnern, aber er bleibt eben nur eine Annäherung und ein Sonderfall. Solche Ideale wie die Gerade oder der perfekte Kreis sind keine realen Dinge, sondern Denkfiguren, die auf Erfahrungen aus der sogenannten Lebenswelt aufbauen – also der Welt, wie sie uns alltäglich erscheint. Wir sehen unzählige Äste und errechnen daraus die Gerade. Wir sehen unzählige Äpfel und denken uns das Ideal des perfekten Kreises.

Ein weiteres Beispiel sind die Teilstriche eines Lineals. Alles Messen und Wiegen in der Wissenschaft beruht auf dieser Unterteilung. Wir nehmen sie als selbstverständlich und gegeben. Aber sie ist eine lebensweltliche Evidenz, eine Setzung, die nicht weiter ableitbar ist.

Die Lebenswelt ist der Ausgangspunkt aller Wissenschaft, auch wenn die Wissenschaft sich oft davon entfernt. Die Wissenschaft arbeitet mit Normierungen, Vereinheitlichungen und idealisierten Begriffen. Das ist kein Fehler, sondern Teil ihres methodischen Vorgehens: Die wissenschaftliche Methode zielt auf Objektivität, Wiederholbarkeit und exakte Messbarkeit. Ihre Grundidee ist es, alles Subjektive zu überwinden – also persönliche Eindrücke, Meinungen oder Gefühle –, um eine objektiv-logische Weltbeschreibung zu liefern. Die Mathematik ist dabei die elementare Basiswissenschaft, gefolgt von der daraus abgeleiteten Physik.

»Die objektiv-logische Theorie« (144) möchte die »bloß subjektiven Realitäten« (143f.) überwinden, um zu einer Art objektiven Wahrheit vorzustoßen.

Dabei entsteht oft der Eindruck, es gebe zwei Welten: eine vorwissenschaftliche, subjektive Welt (die Lebenswelt) – und eine wissenschaftliche, objektive Welt. Die wissenschaftliche Welt erscheint dabei als die »wahre«, während die Lebenswelt als ungenau, unzuverlässig oder gar illusorisch gilt. Doch Husserl fordert uns auf, diese Trennung kritisch zu hinterfragen:

Wie kommt es überhaupt zu dieser Spaltung? Warum setzen wir voraus, dass nur die wissenschaftliche Welt wahr ist?

Diese Fragen wurden, so Husserl, nie bewusst gestellt – und darin liegt ein Problem. Denn solange diese beiden Bereiche als Gegensätze behandelt werden, ohne die Grundlagen genau zu erkennen, geraten wir in philosophische und existenzielle Widersprüche – etwa in der Trennung von Subjekt und Objekt oder von Geist und Materie.

Husserl schlägt deshalb einen radikal neuen Weg vor: Beide Welten – die wissenschaftliche und die lebensweltliche – sollen gleichzeitig betrachtet werden. Und zwar nicht, indem man sich für eine Seite entscheidet, sondern indem man beide in eine philosophische Betrachtung einbezieht. Nur so lässt sich das ganze Bild erfassen. Wer sich stattdessen für eine Seite parteilich entscheidet, betreibt keine Philosophie, sondern Ideologie – also Denken im Dienste eines unreflektierten Interesses.

Husserl hinterfragt die apodiktische Setzung Galileis und seiner Nachfolger:innen, derzufolge die Natur mathematisch oder geometrisch normiert ist, und kommt zu neuen, sehr überraschenden Ergebnissen. Insbesondere wird sich zeigen, dass apodiktische Setzungen unvermeidbar sind, denn wir sind Subjekte, die die Welt mit Bedeutungen und Geltungen belegen. Man muss sich allerdings dessen bewusst sein und darf nicht derlei Setzungen als Wahrheit missverstehen. Eine klare Einsicht in diese philosophische Realität unserer Bewusstseinsgebilde vermag die Wahrheit zu offenbaren und der ideologischen Verwirrung der Menschheit Einhalt zu gebieten.

Die Lebenswelt

Die ›Welt‹ ist der letzte Grund der Gegebenheiten. ›Die Welt‹ ist die »Bodengeltung« (160) überhaupt. Die Wahrnehmung dieser Welt ist ein Strom, auf den das Ich seine Aufmerksamkeit richtet. Es ist egal, ob es sich um Wirklichkeiten oder Möglichkeiten handelt, ob diese Gegebenheiten als wahr oder möglich oder zweifelhaft angeschaut werden. Alle diese Bewusstseinsakte nennt Husserl ›Geltungen‹. Das Subjekt setzt diese Geltungen. Alle diese Geltungen hängen aber mit anderen Geltungen zusammen, die das Ich oder andere Menschen vorher irgendwann einmal bestimmt haben. Einzelne Geltungen sind also nicht isoliert, sondern bauen auf anderen vorgegebenen Geltungen auf, die unter Umständen nicht mehr bewusst sind. Das Bewusstsein wird von einer Atmosphäre mitfungierender Geltungen umspielt, wie Husserl sagt. Diese Geltungen erscheinen uns als Gegebenheiten. Wir erkennen sie nicht als subjektiv gesetzte Geltungen.

So auch Galileis Setzung der Mathematizität der Welt. Die Mathematik ist eine ideale Überlegung unserer Ratio, die der Natur untergeschoben wird, sie ist aber keine Eigenschaft der Natur. Alle diese Geltungen machen einen Gesamtzusammenhang aus, eine Art synthetische Einheit, die der im normalen Anwendungsbewusstsein lebende Mensch als gegeben voraussetzt. Die Frage ist nun: Wie weit muss man hinter alle vorgegebenen Setzungen und Geltungen zurückgehen, um auf den tiefsten Grund der Realität zu kommen?

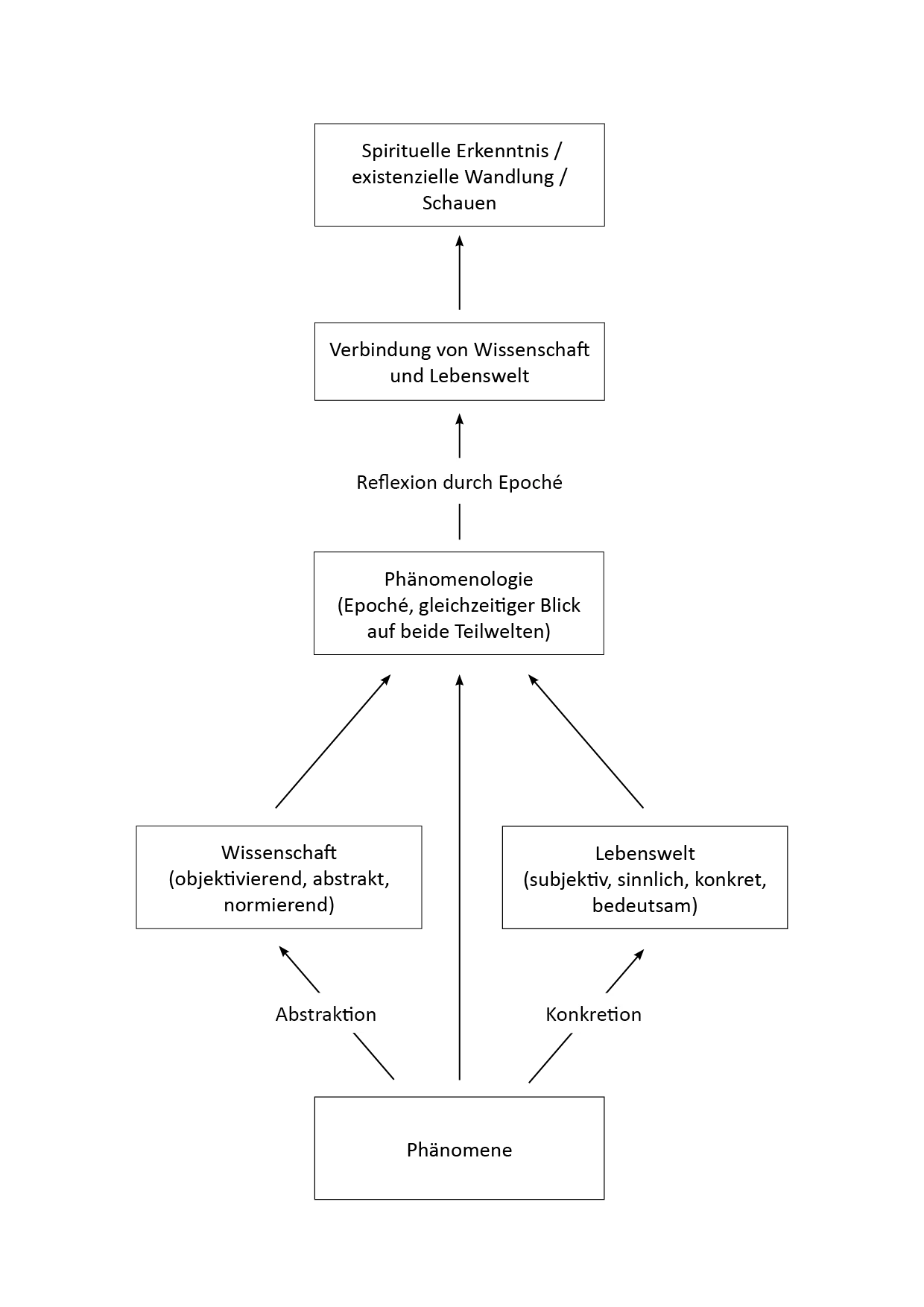

Schaubild: Verhältnis von Lebenswelt, Wissenschaft und Epoché:

Epoché als Bewusstseinswandel

Hier setzt Husserls zentrales Verfahren ein: die Epoché. Die Epoché ist ein philosophisches Innehalten. Sie bedeutet, dass man alle Urteile über die Wirklichkeit – ob etwas wahr oder falsch, objektiv oder subjektiv oder Realität oder Traum ist – aussetzt. Man bringt sie »in die Schwebe«. Husserl nennt dies auch »Stillstellung«. Durch diese Haltung wird die Frage von Wirklichkeit und Illusion hinfällig. Man betrachtet die Phänomene, ohne sich festzulegen.

Die simultane Betrachtung der polaren Teilwelten führt zur Epoché beider. Sie werden stillgestellt im Sinne der Wertung und Geltung. Sie bleiben in der Schwebe und unentschieden. Walter Benjamin prägte die Formel »Dialektik im Stillstand« und hatte wohl das Gleiche vor Augen.

Diese Haltung ist für Husserl nicht bloß eine neue Methode, sondern eine neue Form von Wissenschaft – eine, die über die naturwissenschaftliche Objektivität hinausgeht – eine »neuartige Wissenschaft« (146) jenseits der objektiv-logischen Sphäre.

Es geht nicht mehr darum, empirische Daten zu sammeln oder logische Begründungen zu entwickeln, sondern um einen Bewusstseinswandel, der den Menschen als Ganzes betrifft:

»(…) Epoché von jeder kritischen, an ihrer Wahrheit oder Falschheit interessierten Stellungnahme, selbst zu ihrer leitenden Idee einer objektiven Welterkenntnis.« (147)

Diese radikale Aussetzung aller Urteile führt, so Husserl, zu einer inneren Transformation – vergleichbar mit einer religiösen Erweckung:

»Vielleicht wird es sich sogar zeigen, daß die totale phänomenologische Einstellung und die ihr zugehörige Epoché zunächst wesensmäßig eine völlige personale Wandlung zu erwirken berufen ist, die zu vergleichen wäre zunächst mit einer religiösen Umkehrung, die aber darüber hinaus die Bedeutung der größten existenziellen Wandlung in sich birgt, die der Menschheit als Menschheit aufgegeben ist.« (149)

Diese Aussage ist von größter Tragweite. Husserl deutet an, dass die Epoché – also diese philosophische Haltung des bewussten Aussetzens aller Vorurteile – nicht nur ein methodisches Werkzeug ist, sondern der Schlüssel zu einer existenziellen Erneuerung der Menschheit.

In dieser Interpretation kann gesagt werden: Husserl bewegt sich auf dem Pfad einer spirituellen Erkenntnis, ohne den Begriff der Spiritualität ausdrücklich zu verwenden. Vielleicht kannte er die mystischen Traditionen nicht, oder sie waren ihm nicht wichtig, doch erstaunlicherweise gelangt er über den Weg der Philosophie zu einem ähnlichen Ziel wie die Mystik: zur Erfahrung eines erwachten Zustands, der notwendig ist, um die Welt in ihrer Tiefe zu erkennen.

In diesem erwachten Zustand überschneiden sich Wissenschaft und Spiritualität – genau dort, wo Husserl mit seiner Philosophie der Epoché ansetzt.

Die Grenze der Wissenschaft

Wenn die Wissenschaftler:innen versuchen, die Welt objektiv zu beschreiben, geht das Wesentlichste verloren: der Mensch, oder das Subjekt. Sie objektivieren die Menschen und machen sie zu Maschinen, denn nur so sind sie für Wissenschaftler verständlich. Die Wirklichkeit wird nicht in ihrer Ganzheit erkannt. Das Lebendige geht mehr und mehr verloren.

Wenn wir aber verstehen, wie die Wirklichkeit durch apodiktische Setzungen des Subjekts konstruiert wird, und welche diese Ur-Setzungen sind, können wir die Wissenschaften besser einordnen und die Souveränität des Subjekts in Kraft setzen. Dabei sollten wir aber nicht den Fehlschluss ziehen, dass es beliebig sei, was man über die Realität behauptet. Apodikta sind keine Dogmata.

Wir können verschiedene Setzungen machen und schauen, wie sich die Erklärungen der Wirklichkeit dadurch ändern. Eine apodiktische Setzung betrifft etwa die Seele. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten: a) Es gibt eine spirituelle Seele. b) Es gibt keine spirituelle Seele. Die Wissenschaft lehnt die Existenz einer spirituellen Seele ab, weil man sie nicht mit wissenschaftlichen Methoden messen kann. Aber die wissenschaftliche Methode (empirische und logische Beweise in Physik und Mathematik) ist selbst eine apodiktische Setzung. Sie ist nicht objektiv. Die Seele existiert nur im Rahmen der wissenschaftlichen apodiktischen Setzung nicht. Dies sagt aber nichts über die Realität aus. Sobald man die Existenz der spirituellen Seele akzeptiert und den Welterklärungen zugrunde legt, kommt ein anderes Ergebnis heraus. Letztlich wird die ganze Welt schlüssiger und die Widersprüche lösen sich auf.

Der Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch der Wissenschaften wird dadurch hinfällig, dass man Einsicht in die Struktur der apodiktischen Setzungen durch das Subjekt gewinnt. Diese erlangt man durch die Methode der Epoché.

Der Unterschied zum bisherigen Verständnis ist, dass mit dem Fall des Objektivitätsdogmas die absolutistische Deutungshoheit der Wissenschaft nicht mehr möglich ist. Die Wissenschaft ist nach wie vor gültig und hat ihren Platz, aber sie wird relativiert und steht jetzt erkenntnistheoretisch mit der Metaphysik auf gleicher Höhe.

Wenn man unser Verständnis der Welt wirklich auf den letzten Grund zurückführt, bleibt nur die Apodiktik. Die »wirklich apodiktische Gewißheit« ist der »universale Boden« (123). Dann erreicht man auch die »absolut in sich ruhende Philosophie« (ebd.), die Husserl finden möchte.

Bleiben wir aber im bisherigen wissenschaftlichen Verständnis, können wir Die Krise der europäischen Wissenschaften, von der Husserl spricht, nicht beenden. Es gibt eine Krise, hauptsächlich ist es die letztliche Ungewissheit über die Realität an sich.

Unsere Erkenntnis der Wirklichkeit trat im Laufe der Geschichte der westlichen Kultur in zwei Teile auseinander: einerseits die schier absolute Gewissheit der Naturwissenschaften, die wahren Gesetzmäßigkeiten der Natur herausgefunden und für die eigenen Zwecke nutzbar gemacht zu haben, andererseits aber das Beliebigwerden aller subjektiven und psychologischen Komponenten, damit einhergehend auch der Moral, die immer weniger verbindliche Auffassungen zur Aufgabe des Menschen zur Verfügung zu stellen vermag. Ideologische Auswüchse, fundamentalistische und dogmatische Extreme, Fake News und sogenannte alternative Fakten bis hin zu obszönem Zynismus sind Symptome einer Krise der Wissenschaften, genauer einer Krise der Erkenntnisfunktion des Menschen. Früher war es möglicherweise nicht besser, aber es war besser abgesichert durch verbindliche Dogmatiken, zuerst im Rahmen der Religion, dann im Rahmen der Politik und der Wissenschaft. Dass diese Gewissheiten auf Sand gebaut sind, kommt eines Tages ans Licht.

»Nirgends stellen sich dem Eindringenden so oft aus dem Dunkel auftauchende logische Gespenster entgegen, gestaltet in der altvertrauten, altwirksamen Begrifflichkeit, als paradoxe Antinomien, als logische Widersinnigkeiten. Nirgends ist daher die Verführung so groß, abzugleiten in eine logische Aporetik und Disputation und sich dabei auf seine Wissenschaftlichkeit viel zugute zu tun, während das eigentliche Arbeitssubstrat, die Phänomene selbst, für immer dem Blick entschwunden sind.« (130)

Das moderne philosophische Narrativ, nämlich gerade der Konstruktivismus bzw. Poststrukturalismus, die die Wirklichkeit nur noch als Narrativ zu akzeptieren vermögen, ist einerseits auf dem richtigen Weg, insofern es die subjektive Färbung unseres Verstehens adressiert, andererseits aber auf dem Holzweg, insofern es keinerlei verbindliche Kriterien für die Konstruktion dieser Narrative bereitstellen kann und in der Beliebigkeit zerrinnt. Die Phänomene entschwinden für immer dem Blick.

Der Objektivismus der Naturwissenschaften bedingt den Subjektivismus der Geisteswissenschaften und damit auch der Sphäre der Gesellschaft inklusive Psychologie, Politik und Kunst, denn der Anspruch, die naturwissenschaftliche ›Objektivität‹ als allgemeingültig zu erklären und die soziale und geistige Sphäre an ihr zu messen, macht diese zu haltlosem, unwissenschaftlichem Subjektivismus. Diese Art von naturwissenschaftlichem Objektivismus wird dem Menschen und seiner Psyche nicht gerecht.

Deshalb entwickelt Husserl in der Folge seine philosophische Psychologie des Subjekts, um die Phänomene auf die Füße zu stellen und damit zu retten.

Weitere Begriffe für Apodikta sind Axiome und Evidenzen. In diesen Bereichen bewegt sich die Grundstruktur unseres Denkens. Es setzt auf lebensweltliche Evidenzen auf (vgl. S. 138). Wir entrinnen dem Subjektivismus und dem Objektivismus, wenn wir unsere eigene Subjektivität offenlegen. In der intersubjektiven Struktur kann auch mein Gegenüber seine Subjektivität fühlen und erkennen. Im Austausch kann man sich der objektiven Wahrheit annähern.

Die »naiv-natürliche« (155) Weltsicht nimmt viele Seinsgeltungen als gegeben an, ohne zu reflektieren, wo diese Geltungen herkommen und wer sie aufgestellt hat. Die Herangehensweise der »konsequent reflexiven Einstellung« (ebd.) ist sich dieser Entstehung der Geltungen bewusst.

Diese reflexive Herangehensweise nennt Husserl ›transzendentale Reduktion‹, d. h., sie übersteigt die inhaltliche Ebene und schaut sich an, wie man auf die Inhalte kommt. Die Methode ist ›die Epoché‹.

Epoché

In der Epoché klammern wir alles ein, d. h., wir betrachten alle Phänomene, sowohl die physischen als auch die psychischen, als Geltungen und neutralisieren sie wertmäßig – nicht nur die einzelnen Phänomene, sondern auch die Welt als Ganzes, die ja kein Ding im Sinn der Einzeldinge, sondern eine Denkleistung des Menschen ist.

Die Epoché ist eine Methode, die den »Gesamtvollzug [der Lebenswelt] außer Aktion setzt« (162). Dadurch wird eine »völlige Umstellung des gesamten Lebens gewonnen, eine durchaus neue Weise des Lebens« (163). Husserl nennt es eine »Einstellung über« (ebd., Hervorhg. v. Husserl) den Gegebenheiten und Bewusstseinsinhalten. Für den naiv Dahinlebenden ist die Welt einfach da und er richtet sich in den Geltungsgeflechten ein. Aber für den Menschen mit dem transzendentalen Blick wird deutlich, wie die Subjektivität der Einzelnen und der Kollektive diese Welt zur Geltung bringt und ihre Inhalte bestimmt. Husserl sieht darin eine »radikale Änderung des gesamten Menschentums« (163).

Es ist in der Tat eine radikale Veränderung. Jede Äußerung eines Menschen, egal ob er ein einfacher Bürger, eine hochrangige Politikerin, ein mächtiger Industrieller, eine Ärztin, ein Pfarrer oder was auch immer ist, wird als subjektive Äußerung erkannt, die zwar subjektiv für diese Person, aber nicht absolut für alle gilt. Die Äußerungen verlieren ihren Absolutheitsstatus, sie werden relativ. Man verliert die Ehrfurcht vor den Autoritäten und versteht, wie man selbst und die anderen die Welt und die Einzeldinge beurteilen, schätzen, selektieren, kombinieren. Man versteht, dass es auch anders sein kann. Die Autorität verliert ihre Aura und wir werden zu mündigen, erwachsenen Menschen. Wir orientieren uns nicht mehr zwanghaft an Ideologien, Dogmen und Glaubenssystemen, um darin Halt zu finden, denn wir haben den Halt in uns selbst. Wir werden frei, das zu denken und zu tun, was wirklich authentisch aus unserem Inneren und Eigenen entspringt. Wir bekommen dazu aber auch die höhere Vernunft und verstehen, dass meine Freiheit nicht egoistisch sein kann, weil wir auch die Bedürfnisse und Geltungen der anderen erkennen können. Wir erkennen, was der Standpunkt von jemandem ist, und dass es nur einer von vielen ist. Wir können mit mehreren Standpunkten gleichzeitig umgehen. Indem wir die subjektive Entstehung der Geltungen und Identifizierungen erkennen und die diversen Standpunkte vergleichen, erkennen wir auch den objektiven Gehalt, den allen gemeinsamen Extrakt, die für alle geltende Wahrheit, abgesehen von den relativen subjektiven Einzelwahrheiten. Wir bekommen Zugang zu unserem Inneren, weil wir uns nicht mehr an äußeren Setzungen entlanghangeln müssen. Die Auslagerung des Urteilsvermögens auf äußere Beziehungen endet. Wir werden echte Subjekte, wir werden souverän.

Der transzendentale Blick führt zu anderen Einordnungen der Phänomene, zu anderen, überraschenden Aussagen. Wenn uns eine Aussage überrascht, ist sie möglicherweise aus der Epoché gesprochen. Solche Aussagen wirken auf uns weise, heilig, manchmal scheinbar verrückt.

Die Lebenswelt selbst läuft in ihrer natürlichen Form weiter, und wir bewegen uns mit in ihr. Aber wir haben nun die zusätzliche Fähigkeit, innezuhalten und über den Dingen zu stehen. Unser lebensweltliches Ich wird zu unserem Avatar, wir selbst werden zum Beobachter oder Zeugen. Husserl sagt, die transzendentale Haltung ist eine grundsätzliche Entscheidung, nicht nur ein zeitweiliger, vereinzelter Akt (vgl. 163). Es ist ein Durchbruch zu einer höheren Bewusstseinsebene mit besserer Aussicht. Wenn man einmal davon weiß, kann man es nicht mehr rückgängig machen.

Es geht in diesem Bewusstseinszustand nicht mehr darum, »auf dem Boden der vorhandenen Welt Fragen, Seinsfragen, Wertfragen, praktische Fragen, Fragen für Sein oder Nichtsein, Wert-, Nützlich-, Schön-, Gutsein usw. zu stellen. Alle natürlichen Interessen sind ja außer Spiel gesetzt« (164 f.). Es ist das Aussetzen jeglichen Urteils über die Welt, das Aussetzen jedes Versuches der Positionierung in der Welt. Das ist ein Bewusstseinszustand, den Husserl ›Schauen‹ nennt. Nur so können die Dinge in ihrer Reinheit und in ihrer wahren Konstellation zueinander erkannt werden. Das ergibt im besten Falle einen neutralen, wertfreien, aber gerechten Blick in die Welt.

Welchen praktischen Sinn könnte eine solche Bewusstseinslage haben? Dieser praktische Sinn kann existenzieller gar nicht sein. Nehmen wir das Beispiel des aktuellen Ukraine-Konfliktes. Ein phänomenologischer Blick auf die Situation würde jegliche Vorurteile oder Parteilichkeit durchschauen. Man würde sich nicht an einer der jeweiligen miteinander im Kampf stehenden Positionen beteiligen. Zuallererst würde man überhaupt diese Ideologie der Positionen erkennen, ihre selektive Wahrnehmung und entsprechende Geltungssetzung aufgrund parteilicher Interessen, die auch die Erkenntnis selbst manipulieren und zerstören. Die einzelnen Seiten im Konflikt haben kein objektives Bild der Realität, sondern eines, das durch Urteile oder Vorurteile konstituiert wird. Das Schauen ermöglicht, konstruktive Lösungen zu finden, da die beteiligten Seiten in ihren Bedürfnissen und Gründen klar gesehen werden können.

Der Nutzen der phänomenologischen Herangehensweise wäre also der Frieden und damit die Vermeidung von unendlichem Leiden der Menschen, wirtschaftlicher Zerstörung und, nicht zu vergessen, der ökologischen Schäden, die ein solcher Krieg mit sich bringt. Dies wäre die Wirkung im Ukraine-Konflikt. Auf die allgemeine Welterfahrung übertragen wäre das eine friedliche und gerechte Welt, aber nicht nur das, es wäre auch ein innerer Frieden unseres Geistes und das vollkommene Wissen.

Nachbemerkung

Dieser Aufsatz ist ein kurzer Einblick in mein Buch Die spirituelle Rettung der Wissenschaft. Darin erläutere ich die transzendentale Philosophie Edmund Husserls, die Menschen wie Hannah Arendt, Edith Stein, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Paul Ricœur und Emmanuel Levinas nachhaltig beeinflusste. Leider wird Husserl von jedem der genannten Philosoph:innen anders verstanden und ausgewertet. Es ist an der Zeit, zu Husserl selbst zurückzukehren und ihn mit dem transzendenzoffenen Paradigma der modernen Spiritualität zu lesen. So kann m. E. seine Philosophie richtig verstanden werden. Dann wird er zum philosophisch-wissenschaftlichen Gewährsmann für das spirituelle Theorem.

Für eine ausführliche und detaillierte Darstellung und Fundierung dieser Ideen verweise ich auf mein Buch (als PDF gegen Spende verfügbar).

Passend dazu:

https://steady.page/de/wissenschaft-und-spiritualitaet/posts/8d003afb-1bf0-4f63-9315-ce7874ebb40a#reference-eda5b0b8-5c22-4c6c-b6c8-a85f5adf7bf7 (Öffnet in neuem Fenster)📘 Glossar zentraler Begriffe

1. Epoché (griechisch: »Zurückhaltung«, »Enthaltung«)

In der Phänomenologie nach Husserl bedeutet die Epoché das bewusste Aussetzen aller Urteile über die Wirklichkeit. Man entscheidet nicht mehr darüber, ob etwas »wirklich« ist oder »nicht wirklich«, sondern betrachtet die Phänomene rein so, wie sie im Bewusstsein erscheinen. Ziel ist es, alle vorgefassten Meinungen und Deutungen beiseitezulassen, um das, was erscheint, in seiner reinen Gegebenheit zu erfassen.

→ Vergleichbar mit einem inneren Innehalten oder der »Schwebehaltung« im Denken.

2. Polare Teilwelten

Bezeichnet die zwei unterschiedlichen Weltzugänge, die Husserl voneinander unterscheidet:

Die vorwissenschaftliche Welt (Lebenswelt): unsere alltägliche, subjektiv erfahrene Welt.

Die wissenschaftliche Welt: eine konstruierte, objektivierte Welt, wie sie durch mathematisch-naturwissenschaftliche Methoden beschrieben wird.

Diese beiden Welten stehen nicht einfach unabhängig nebeneinander, sondern sind aufeinander bezogen. Sie müssen dialektisch zusammengedacht werden – nicht als Gegensätze, sondern als komplementäre Sichtweisen auf die gleiche Realität.

3. Wissenschaftliche Methode

Die moderne Wissenschaft arbeitet mit bestimmten Idealen: Objektivität, Wiederholbarkeit, Exaktheit. Um das zu erreichen, abstrahiert sie von allem Subjektiven (z. B. Empfindungen, Gefühle, kulturelle Bedeutungen) und versucht, allgemeingültige Aussagen zu formulieren.

Husserl kritisiert nicht die Wissenschaft an sich, sondern zeigt, dass sie ihre eigenen Voraussetzungen – nämlich die Lebenswelt – vergisst oder ausklammert.

4. Lebenswelt (lebensweltliche Erfahrung)

Ein zentraler Begriff bei Husserl. Die Lebenswelt ist die ursprüngliche Welt, in der wir leben und handeln, bevor wir über sie wissenschaftlich oder theoretisch nachdenken. Sie ist geprägt von persönlichen Bedeutungen, sinnlichen Erfahrungen, sozialen Praktiken usw.

Alle wissenschaftlichen Theorien bauen letztlich auf dieser Lebenswelt auf – auch wenn sie das oft nicht bewusst reflektieren.

5. Objektivität / das Objektive

Husserl zeigt, dass das sogenannte Objektive in der Wissenschaft kein direkt zugängliches Phänomen ist, sondern eine gedankliche Konstruktion. Es entsteht durch eine ideale Abstraktion – etwa die Vorstellung einer perfekten geraden Linie oder einer exakt messbaren Zeit. Diese Konstrukte sind zwar nützlich, aber nicht identisch mit der Realität selbst.

6. Phänomenologie

Die von Edmund Husserl begründete Philosophieform. Ihr Ziel ist es, die Dinge so zu beschreiben, wie sie uns erscheinen, ohne vorschnelle Theorien oder vorgefertigte Urteile. Dabei geht es nicht um die Frage, ob etwas »wirklich« ist, sondern wie es erscheint – im Bewusstsein, in der Wahrnehmung, im Denken.

Die Phänomenologie ist also eine Rückkehr zu den Phänomenen, zu dem, was unmittelbar gegeben ist.

7. Subjekt–Objekt-Spaltung

Ein zentrales Problem der abendländischen Philosophie und Wissenschaft: Die Welt wird in Subjekt (der erkennende Mensch) und Objekt (das zu Erkennende) aufgeteilt. Husserl zeigt, dass diese Trennung nicht selbstverständlich ist, sondern selbst einer philosophischen Klärung bedarf. Die Phänomenologie versucht, diese Spaltung zu überwinden, indem sie die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt grundlegend neu denkt.

8. Religiöse Umkehrung / Erleuchtung

Husserl verwendet religiöse Begriffe, um die radikale Veränderung zu beschreiben, die durch die Epoché ausgelöst werden kann. Es geht um eine existenzielle Transformation des Menschen – einen Zustand, der in der Mystik oft als Erleuchtung oder Erwachen beschrieben wird. Husserl spricht nicht direkt von Mystik, aber seine Beschreibung erinnert stark an spirituelle Erfahrungen aus dem Hinduismus oder Buddhismus.

© Teaser-Bild: agsandrew - stock.adobe.com (Öffnet in neuem Fenster)

Fußnote:

Edmund Husserl: Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Meiner Verlag, Hamburg 2019, die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe. Das Buch erschien erstmals 1936. ↩