Wie Trumps Zölle zur Waffe gegen globale Zensur werden

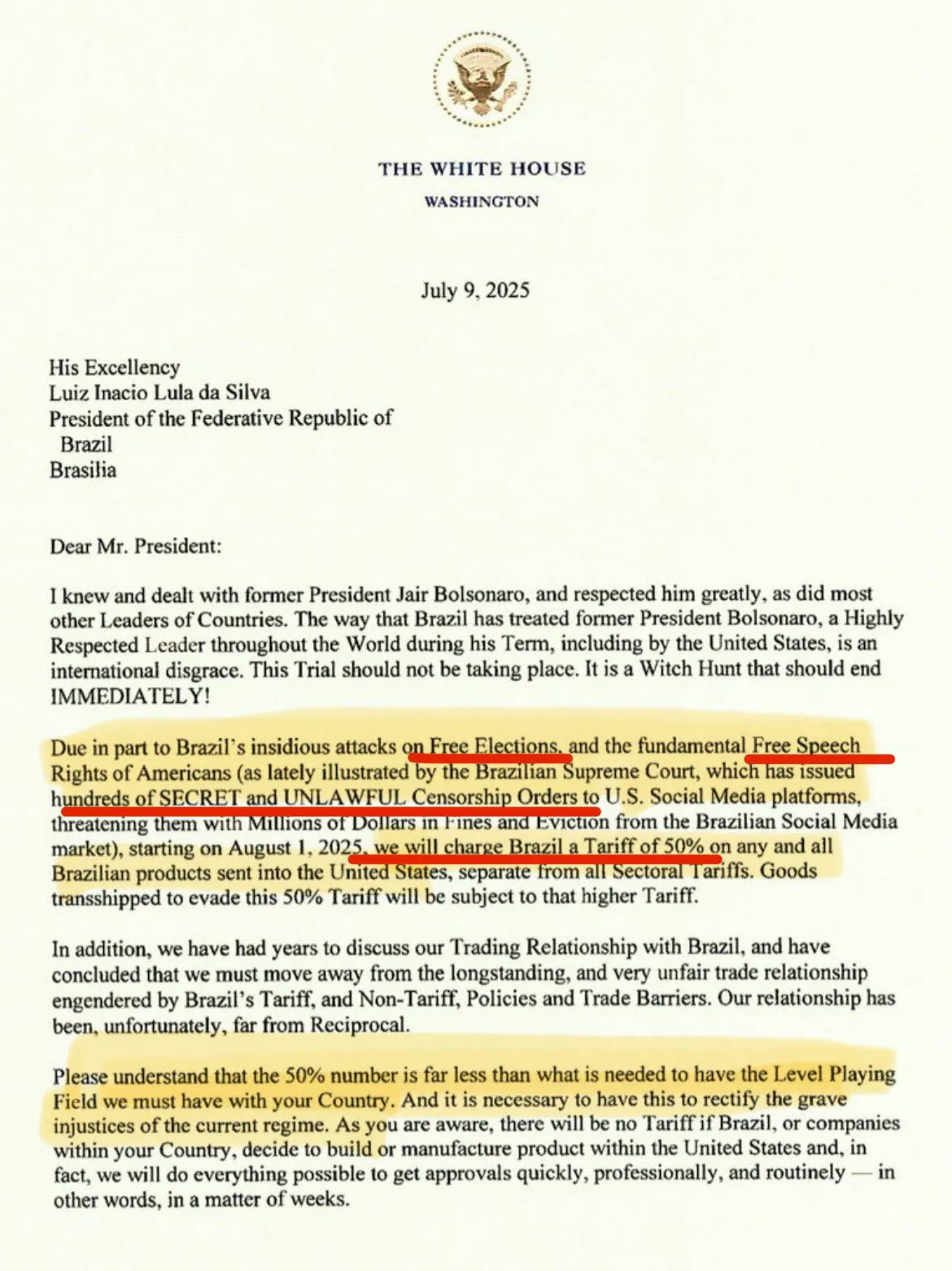

Es ist ein historischer Moment. Nicht, weil Donald Trump zum wiederholten Mal mit Zöllen spielt wie ein Kind mit einem Taschenmesser, sondern weil er – ob bewusst oder nur instinktiv – ein neues Kapitel in der Geschichte der geopolitischen Ideologie aufschlägt: Die Verbindung von wirtschaftlichem Druck und digitaler Meinungsfreiheit. Der 9. Juli 2025 markiert eine Zäsur. In einem Brief an den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva kündigt Trump Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf sämtliche brasilianische Importe an – nicht wegen Stahl, nicht wegen Soja, sondern wegen Zensur. Genauer: wegen „unlawful censorship orders“ gegen US-Plattformen, wegen der Verfolgung oppositioneller Stimmen, und – vielleicht am bedeutungsvollsten – wegen eines Angriffs auf das, was Trump „Free Speech Rights of Americans“ nennt. Es ist der erste Fall globaler „Free Speech Diplomacy“ – und es könnte nicht der letzte sein.

Was hier passiert, ist nichts Geringeres als die Externalisierung inneramerikanischer Grundrechtsfragen auf das internationale Parkett. Während sich die Europäische Union mit feiner technokratischer Sprache in Digital Services Acts und Trusted Flagger-Programmen übt, geht Trump den umgekehrten Weg: Er erklärt den Schutz digitaler Meinungsfreiheit zum strategischen Wirtschaftsziel. Die Rechte auf freie Rede und politische Opposition, so die implizite Logik seines Briefs, gelten nicht nur innerhalb der amerikanischen Verfassung, sondern überall dort, wo amerikanische Plattformen tätig sind. Und wo sie verletzt werden, folgt ökonomische Strafe.

https://x.com/MikeBenzCyber/status/1943080136330334458 (Opens in a new window)Brasilien als Vorwarnung für Europa?

Der Fall Brasilien ist nicht zufällig gewählt. Die jüngsten Entscheidungen des brasilianischen Obersten Gerichtshofs erinnern in ihrer Rigorosität an das chinesische Modell: Plattformen werden verpflichtet, Inhalte präventiv zu löschen, ohne richterliche Anordnung. Wer zögert, wird mit Millionenstrafen oder Sperrung belegt. Die Plattform X (ehemals Twitter) war über einen Monat in Brasilien nicht erreichbar, Rumble wurde mit Bußgeldern überzogen. Der Mann hinter diesen Maßnahmen, STF-Richter Alexandre de Moraes, agiert wie ein digitaler Gouverneur, der Plattformen in vorauseilender Gehorsamkeit zur Selbstzensur zwingt. Ein Prozess, den der amerikanische Journalist Michael Shellenberger als „para-staatliches Zensursystem“ bezeichnet hat.

Trump greift genau hier ein. Seine Zölle sind nicht nur eine Reaktion auf wirtschaftliche Diskriminierung – sie sind eine Antwort auf einen neuen Typus von Repression: transnationale digitale Einschränkungen amerikanischer Firmen und Bürger. Er sagt, was in Europa und selbst in Washington kaum jemand zu sagen wagt: Dass die Zensur von US-Plattformen durch ausländische Gerichte ein Angriff auf amerikanische Grundrechte ist.

Man mag über Trump denken, was man will – dass er hier das eigentliche Machtverhältnis benennt, ist bemerkenswert. Denn was in Brasilien derzeit geschieht, könnte morgen auch Deutschland oder der EU passieren. Wenn etwa Correctiv, Tagesschau und EU-Flagger gemeinsam definieren, was „Desinformation“ ist, und wenn Plattformen bei Nichtbefolgung mit Klagen, Reputationsverlust oder regulatorischen Hürden rechnen müssen, dann unterscheidet sich das strukturell kaum von dem, was Trump Brasilien vorwirft.

Ein Modell für digitale Freiheit – oder digitaler Imperialismus?

Was also bedeutet dieser Schritt? Ist dies die Geburt eines neuen außenpolitischen Instruments – der „Meinungsfreiheitszölle“? Oder handelt es sich um autoritäre Vergeltung im Namen der freien Rede? Die Antwort hängt vom Standpunkt ab. Für Kritiker ist Trump ein Heuchler, der selbst gegen CNN hetzte und Whistleblower verfolgte. Für seine Unterstützer hingegen ist er der erste Präsident, der digitale Meinungsfreiheit zum geopolitischen Hebel macht – und zwar explizit gegen Zensurmaßnahmen, nicht gegen politische Systeme per se.

Bemerkenswert ist dabei: In keinem der beiden Briefe wird das Wort „Demokratie“ als Ziel genannt. Es geht um „Free Speech“, „Digital Trade“, „Secret Orders“, „Eviction“, aber nicht um das abstrakte Ideal demokratischer Partizipation. Trump operiert mit Begriffen der konkreten Verletzung: Zensurbefehle, Geldstrafen, gesperrte Plattformen. Der Gegner ist nicht Lula, nicht der brasilianische Staat, sondern ein repressiver Apparat, der sich – wie viele solcher Apparate – demokratischer Sprache bedient, aber totalitäre Methoden anwendet.

Die stille Parallele zu Europa

Wer diese Entwicklungen als exotisch betrachtet, sollte genau hinsehen. Auch in Deutschland erleben wir eine schleichende Normalisierung vorauseilender Zensur. Die Digital Services Act der EU erlaubt es sogenannten „Trusted Flaggers“, Inhalte mit einer Sonderrolle zu markieren – mit direktem Einfluss auf Sichtbarkeit, Monetarisierung und Verweildauer. Plattformen, die dem nicht Folge leisten, riskieren Millionenstrafen. Auch hier sprechen wir von „secret orders“, auch hier gibt es keine echte richterliche Kontrolle, auch hier sind wirtschaftlicher Druck und politische Narrative eng verflochten.

Was fehlt, ist der Konflikt. Während Trump bereit ist, wirtschaftliche Folgen zu riskieren, um gegen diese Entwicklungen vorzugehen, schweigen deutsche Politiker – oder machen sich selbst zu Teilnehmern im großen Zensurtheater. Die Lektion aus Brasilien könnte lauten: Wer Zensur normalisiert, darf sich nicht wundern, wenn er ökonomisch isoliert wird. Heute ist es Lula, morgen die EU.

Die Rückkehr der Ideologie in den Welthandel

Trump hat einen notwendigen Präzedenzfall geschaffen – oder einen notwendigen. Je nach Perspektive ist sein Vorgehen ökonomische Erpressung oder ideologischer Schutzwall. Sicher ist: Der Welthandel wird künftig nicht mehr nur über Stahl, Gas oder Automobilzölle verhandelt werden – sondern über Algorithmen, Moderationsregeln und Löschentscheidungen. Die digitale Souveränität der Staaten kollidiert mit der Meinungsfreiheit globaler Plattformen.

Wenn wir nicht wollen, dass europäische Bürger in einem digitalen Raum leben, der von stillen Kooperationen zwischen Staat, Plattform und NGO kontrolliert wird, dann müssen wir das Thema Zensur entglobalisieren – oder endlich zum politischen Thema machen. Trumps Brief an Lula ist kein Handelsdokument. Er ist ein Warnsignal. Auch – und vielleicht gerade – für Berlin.