Der Ausschuss, der über Zensur entscheidet, verschließt die Türen

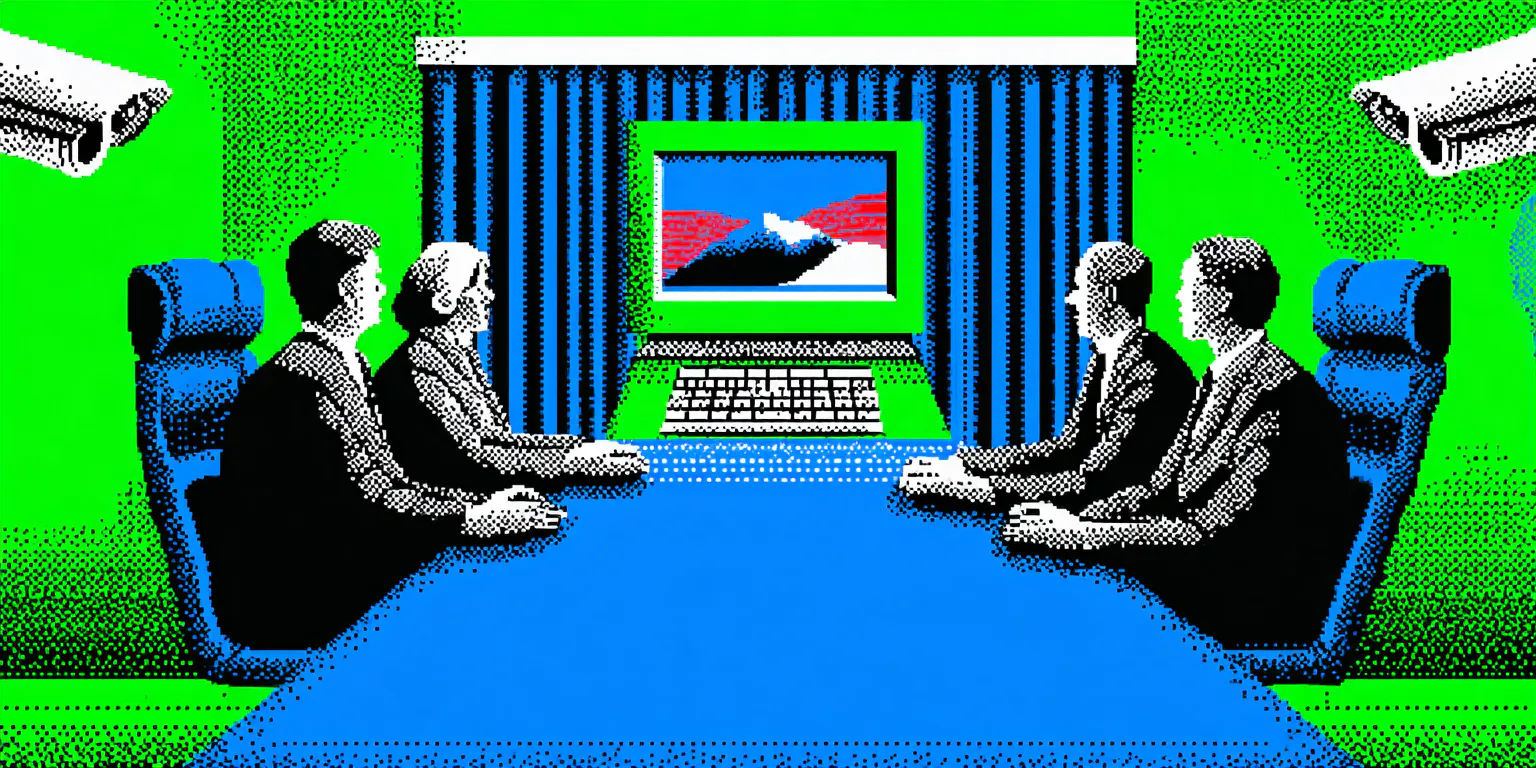

Die Geschichte der Demokratie ist die Geschichte ihrer Fenster. Transparenz, so glaubte man, sei das Licht, das durch diese Fenster fällt – in die Institutionen, auf das Handeln der Gewählten, auf die Sprache der Macht. Doch seit Juli 2025 hat einer der zentralen Ausschüsse des Deutschen Bundestags, der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, die Vorhänge zugezogen. Der Ort, an dem über Grundrechte im digitalen Raum verhandelt wird, tagt künftig nicht mehr öffentlich. Ausgerechnet dieser Ausschuss. Ausgerechnet jetzt.

Es ist ein leiser, aber folgenreicher Akt: eine Verfahrensregelung, bürokratisch formuliert, parlamentarisch abgestimmt – und demokratisch folgenreich. Denn hier, in diesem Gremium, wird entschieden, wie die digitale Architektur unserer Gesellschaft aussehen soll. Hier wird über Plattformregulierung, Chatkontrolle, Daten-Governance und künstliche Intelligenz beraten. Hier wird abgewogen, wie viel Privatheit der Sicherheit geopfert wird, wie viel staatlicher Zugriff im Namen der Desinformation erlaubt sein darf. Und nun soll all das geschehen, ohne dass es jemand sieht.

Der Ausschuss, der den digitalen Staat baut

Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung wurde 2014 ins Leben gerufen, als man Digitalisierung noch für ein technisches Infrastrukturprojekt hielt – schnelleres Internet, mehr Glasfaser, bessere WLANs. Heute ist klar: Es geht um sehr viel mehr. Die Digitalisierung ist zur politischen Totalstruktur geworden. Sie betrifft alles – von der öffentlichen Verwaltung bis zur Meinungsfreiheit, von der Infrastruktur bis zur Wahrheit selbst.

In der 21. Legislaturperiode wurde der Ausschuss erweitert. Er berät über das Telekommunikationsgesetz, den Digital Services Act (DSA), das Daten-Governance-Gesetz, den Schutz kritischer Infrastrukturen und die Einführung von Überwachungsinstrumenten wie der Chatkontrolle. Er lädt Plattformen wie Meta und TikTok ein, um sie zur Verantwortung zu ziehen – und wird von ihnen ignoriert. Er debattiert über Wahlintegrität und Desinformation, über Staatstrojaner und digitale Identitäten. Kurzum: Er ist das Zentrum der politischen Auseinandersetzung um die digitale Ordnung der Republik.

Doch nun ist dieses Zentrum selbst aus dem Blick geraten.

Demokratie im Dunkeln

Was bedeutet es, wenn ausgerechnet der Ausschuss, der sich mit Desinformation, staatlicher Regulierung und Plattformmacht befasst, seine Sitzungen grundsätzlich nicht mehr öffentlich abhält? Wenn die Architektur der digitalen Demokratie von nun an unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant wird?

Die Antwort ist so einfach wie beunruhigend: Es bedeutet einen strukturellen Rückschritt. So nennen es mehr als 20 Organisationen (Opens in a new window) aus der digitalen Zivilgesellschaft – darunter der Chaos Computer Club, Digitalcourage, AlgorithmWatch und D64 – in einem offenen Brief. Und sie haben recht.

Denn Demokratie lebt von Sichtbarkeit. Wer intransparent verhandelt, der entzieht sich der Kontrolle, der schließt den Raum der Debatte, der verlässt das Terrain der Aufklärung. Es ist ein Vorgang von eigentümlicher Ironie: Während dieser Ausschuss über Hass im Netz, über Plattformzensur und Desinformationsbekämpfung berät, wird er selbst zu einem Raum der Intransparenz. Während man die Öffentlichkeit im Netz disziplinieren will, wird die politische Öffentlichkeit im Parlament stillgestellt.

Die Rhetorik der Abschottung

Die Verteidiger dieser Verfahrensregelung sprechen von „Effizienz“, von „Arbeitsfähigkeit“ und „Vermeidung von Missbrauch durch Populisten“. Doch diese Argumentation erinnert an das, was in der digitalen Welt selbst problematisiert wird: den Missbrauch von Schutzbehauptungen zur Einschränkung von Freiheit. Wer sich gegen Öffentlichkeit schützt, weil sie missbraucht werden könnte, schützt am Ende nicht sich – sondern schadet der Demokratie.

Die Angst vor rechtsextremer Instrumentalisierung der Ausschusssitzungen – ein Argument, das im Hintergrund mitschwingt – ist eine Kapitulation vor dem politischen Wettbewerb. Sie unterstellt, dass die Wahrheit in der Öffentlichkeit nicht mehr bestehen kann. Es ist ein Denken, das dem autoritären Reflex nähersteht als der liberalen Aufklärung.

Öffentlichkeit ist kein Bonus – sie ist Bedingung

Was dieser Ausschuss debattiert, betrifft niemanden weniger als alle. Die Chatkontrolle greift in das digitale Briefgeheimnis ein. Der DSA reguliert, welche Inhalte wir noch sehen dürfen. Der Digital Markets Act gestaltet das Verhältnis zwischen Bürger und Plattform neu. Und selbst scheinbar technische Fragen wie Mindestgeschwindigkeiten für Internetanschlüsse haben unmittelbare Auswirkungen auf soziale Teilhabe, Bildung und wirtschaftliche Chancen.

Der Ausschuss ist kein Arbeitskreis für Spezialisten – er ist der Ort, an dem die Grundlagen der digitalen Gesellschaft verhandelt werden. Und das muss sichtbar bleiben. Der Ausschuss ist keine Blackbox – er ist ein Fenster. Oder sollte es sein.

Der Rückzug ins Parlamentsinnere

Der Historiker wird in einigen Jahren vielleicht schreiben: Es war ein kleiner Schritt – aber er markierte eine Wende. Die Wende vom öffentlichen Parlament zur semi-privaten Polit-Manufaktur. Die Verschiebung vom demokratischen Diskurs zur strategischen Kontrolle. Ein Ausschuss, der einst dafür zuständig war, die Macht der Plattformen einzuschränken, wurde nun selbst zu einem Raum der Undurchsichtigkeit. Die Digitalisierung, so zeigt sich, hat nicht nur neue Räume geschaffen – sie hat auch neue Schatten geworfen.