Staatliches Geld allein bezahlt keine wettbewerbsfähige Forschung

GASTKOMMENTAR / WISSENSCHAFT IN DER LAUSITZ

Eric Bach hat in Berlin an grüner Verbrennungstechnik geforscht, macht nun aber in den USA weiter. Im Gastkommentar schreibt er, warum eine ländliche Uni in Indiana mehr bietet als Cottbus. Und was das mit dem Verhältnis von Industrie und Instituten zu tun hat.

von Eric Bach

April 2024

Klimagerechte Verbrennungstechnik für Flugzeugtriebwerke ist aktuell ein hoch attraktives Forschungsthema. Europa und der Bund geben viel Geld aus, um Technologien zu entwickeln. An der TU Berlin habe ich im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms an einem solchen Projekt gearbeitet. Es geht um eine Turbine, die mit druckerhöhender Verbrennung arbeitet. Das ist in dieser Form völlig neu.

Einfach gesagt: Wir lassen kleine Detonationen stattfinden. Detonationen sind nichts anderes als Verbrennungen, die in Überschallgeschwindigkeit stattfinden. Das hat den Vorteil, dass man in kurzer Zeit viel Brennstoff effizienter umsetzen kann zur Gewinnung von thermischer Energie. Auf diese Weise verbraucht eine solche Turbine zehn bis 15 Prozent weniger Brennstoff.

Angewendet auf die Energiewirtschaft bedeutet das, wir könnten irgendwann ein Kraftwerk um zehn Prozent effizienter machen. Besonders gut funktioniert das mit Wasserstoff. Für die Energiewende hat diese Forschung ein großes Potenzial. Die Lausitz, die sich mit Energieforschung einen Namen machen will, wäre eigentlich der optimale Ort, um unsere Technologie weiterzuentwickeln. Trotzdem setze ich die Forschung nicht in Cottbus oder Berlin fort, sondern im US-Bundesstaat Indiana. Im April habe ich als Postdoc an der Purdue University (Opens in a new window) in Lafayette/Indiana angefangen. Das ist eine ländliche Universität in einer Umgebung von Weizenfeldern. Aber hier gibt es Bedingungen, von denen eine BTU Cottbus-Senftenberg oder sogar eine TU Berlin nur träumen kann.

Forschungsförderung zum guten Ton

In Sachen Wissenschaftsförderung machen uns die USA einiges vor. Dort gibt es mehr Fördermöglichkeiten für Forschende und ihre Projekte. Es wird konzentriert und gezielt Geld ausgegeben (Opens in a new window) für bestimmte Bereiche, die staatlich nach vorn gebracht werden sollen. Etwa in alles, was mit Stromerzeugung zu tun hat. Die USA investieren jährlich 200 Milliarden Dollar (Opens in a new window) in Forschung. Und dieses Geld wird unkompliziert vergeben und schneller ausgezahlt als in Deutschland. Für mich bedeutet dass, ich kann mein Projekt so weiterentwickeln, wie ich es möchte.

Die Nutzung von Wasserstoff etwa gehört zu den Prioritäten der Regierung. Die hat sich zum Ziel gesetzt, acht bis neun Schwerpunkt-Forschungszentren für Wasserstoff aufzubauen - sogenannte Hubs. Das sind regionale Kernnetze, die Produzenten und Konsumenten verbinden. Natürlich haben Forschungseinrichtungen in den USA von vorn herein ein größeres Budget als deusche. Die Purdue-Universität hat trotz ihrer ländlichen Lage mehr als 2,5 Milliarden Dollar Jahresbudget bei 52.000 Studierenden. Zum Vergleich: Die BTU Cottbus-Senftenberg hat knapp 150 Millionen Euro pro Jahr, die Exzellenzuniversität TU Dresden 625 Millionen.

Woran das liegt, ist an dieser Universität gut zu erkennen: John Purdue war ein reicher Geschäftsmann, der der Universität 150.000 Dollar vermachte. So war die Gründung dieser Wissenseinrichtung vor 150 Jahren überhaupt erst möglich. Zum Dank machte sie Purdue zum Namensgeber. Es gibt gibt in den USA eine Kultur der Stiftung und Förderung, die uns fremd ist. Dort gehört es für Unternehmen zum (Opens in a new window) guten Ton, Wissenseinrichtungen zu finanzieren. Wer als erfolgreich gelten will, gibt dort Geld für Institute. Wer in seinem Geschäftsumfeld Eindruck machen will, überreicht regelmäßig große Schecks an Institute. Die USA haben acht funktionierende Trägerraketen, die Satelliten ins All schicken können. Einige davon gehören Unternehmen, auch Elon Musk. Das zeigt: Amerikanische Forscher arbeiten viel enger mit der Wirtschaft.

Anträge dauern zu lange

In Deutschland dagegen obliegt das überwiegend der öffentlichen Hand. Forschungsgelder kommen meist aus europäischen oder deutschlandweiten Programmen. Das macht es für uns Forscher schwierig, rechtzeitig an Geld zu kommen. Manchmal dauert es zwei Jahre, bis ein Antrag genehmigt wird. Es kann passieren, dass die Ansätze dann schon überholt sind. So etwas können wir uns nicht mehr leisten, wenn wir Innovationen im Land halten wollen.

Detonationen sind erst seit etwa zehn Jahren kontrollierbar. Seither laufen die Forschungen in diesem Bereich auf Hochtouren. Das Rennen ist eröffnet um Technologien, die wirtschaftlich nutzbar sein können. Dann sollten wir auch die Wirtschaft finanziell stärker in die Pflicht nehmen. Unternehmen sollten erkennen, dass sie sich nicht nur einen Marktvorteil sichern können durch Engagement in der Forschung - sondern sich auch einen Namen machen können. Eins ist jedenfalls klar: Allein mit staatlichem Geld können wir in Deutschland und Europa keine Forschung bezahlen, die an US-Verhältnisse heranreicht.

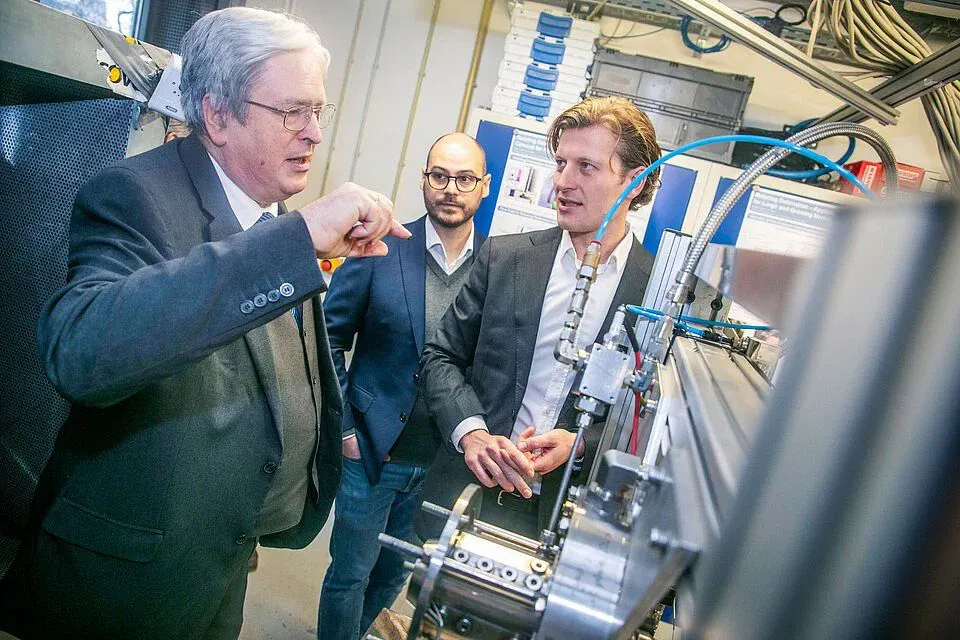

Eric Bach, 35, hat Maschinenbau an der TU Dresden studiert. Der gebürtige Glauchauer hat seit 2022 an der TU Berlin geforscht zur Nutzung der Detonation für Gasturbinen.