Albedo Newsletter - N°30

Ciao, questa è la newsletter Albedo, e io sono Sebastiano Santoro, scrittore di Duegradi. L’albedo è la capacità di un corpo di riflettere i raggi solari. I cambiamenti climatici stanno provocando, tra le altre cose, lo scioglimento dei ghiacciai; e la scomparsa di queste estese superfici chiare sta alterando l’albedo terrestre. L’obiettivo di questa newsletter è creare uno spazio condiviso in cui idee e storie sull’Antropocene e sui cambiamenti climatici possano sedimentare e, allo stesso tempo, riflettersi e diffondersi un po’ ovunque. Come i raggi solari quando colpiscono il nostro pianeta, appunto. Uno spazio utile perché quella che stiamo vivendo è un’epoca di cambiamenti, non solo climatici. Albedo cercherà di raccontarli, in tutte le forme possibili, dalla fiction alla non-fiction, e lo farà in cinque parti.

La prima è una sorta di editoriale;

la seconda è un consiglio di lettura;

nella terza c’è un piccolo promemoria sugli ultimi articoli pubblicati da Duegradi;

la quarta contiene link per offerte di lavoro e corsi di formazione, perché anche il mondo del lavoro sta cambiando;

l’ultima, la quinta parte, è un tentativo di misurare in cifre i cambiamenti che stiamo vivendo.

Pensare a colori

Alma Thomas - Elysian Fields [1973]

Esiste una cosa in natura che è capace di condizionare il nostro gusto, le percezioni e le emozioni. Qualcosa che, in molte specie viventi, orienta le scelte riproduttive, oppure serve a comunicare segnali di pericolo (o fasulli segnali di pericolo). Grazie ad essa è nato uno dei grafici climatici di maggiore successo. Questa cosa quindi accomuna persone molto diverse l’una dall’altra, eppure è difficilissima da spiegare o descrivere a parole. Sfiderei chiunque a farlo. È così misteriosa, che è stata studiata da fisici, filosofi, scienziate, pittrici, alchimisti: tutti hanno voluto dire la loro, ma nessuna è riuscita a svelare il suo vero significato. Insomma, forse lo hai capito: sto parlando del colore.

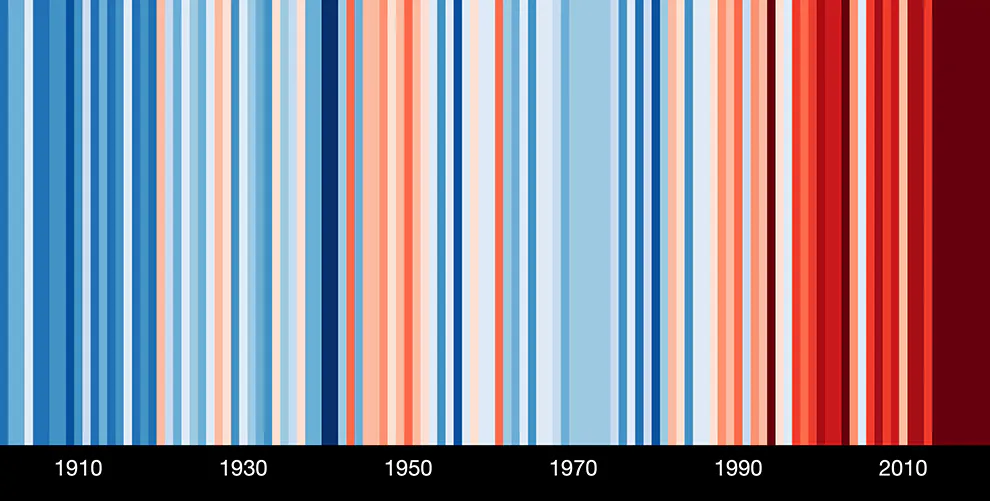

Il grafico a cui accennavo sono le “climate stripes”. Sicuramente le hai già viste, è forse il modo più intuitivo e popolare per visualizzare gli ultimi 150 anni di riscaldamento globale. L’intuizione (Si apre in una nuova finestra) di Ed Hawkins, il climatologo dell'Università di Reading che le ha ideate, è tanto semplice quanto geniale: rappresentare l’aumento della temperatura media globale attraverso una semplice variazione di colore, una sfumatura che va dal blu cobalto al rosso carminio. La sua immediatezza - il design del colore si coglie in un baleno - e l’universalità dei significati delle tinte sono i motivi che l’hanno reso così diffuso. Ma a ben vedere, per rappresentare le temperature, i due colori, blu e rosso, seguono, più che un dato di fatto universale, una convenzione radicata.

Come spiega il designer Riccardo Falcinelli in Cromorama, l’opposizione tra colori caldi e colori freddi nel linguaggio visivo contemporaneo è abbastanza diffusa. Ma essa, più che a un dato di fatto, appunto, risponderebbe a delle suggestioni simboliche. Il blu e il rosso evocano l’acqua e il fuoco: ecco l’associazione immediata su cui si fondano le “climate stripes”. Non è un caso che sul web ci siano moltissime informazioni sull’origine e la diffusione del grafico, ma solo poche righe sulla scelta dei colori. Eppure, per la fisica, l’azzurro brucia più del rosso: basta accedere un normale fornello a gas e osservare la fiamma di che colore è. Al contrario, possiamo sentire freddo anche “di fronte a un bel tramonto fulvo e settembrino”. In questo grafico climatico, così come in molte altre rappresentazioni, la scelta del colore è legata a una mera connessione sinestetica, in questo caso caldo = fuoco, freddo = acqua.

Anche se le storie di questi due colori sono un viaggio nello spazio e nel tempo.

Testimonianze della nostra fascinazione per il rosso risalgono almeno a 30.000 anni fa, dove nella grotta Chauvet, in Francia, uomini preistorici hanno dipinto con un pigmento rosso impronte di mani antropomorfe. In natura il rosso è usato da molti mammiferi per comunicare ai potenziali partner la propria disponibilità sessuale; come ad esempio le femmine di babbuino e di scimpanzé, che mostrano un arrossamento e un rigonfiamento della pelle intorno ai genitali. Simultaneamente il rosso di alcuni rettili è spesso un segnale di avvertimento, indica che l'animale potrebbe essere velenoso; tuttavia altri esemplari non velenosi lo usano per mimetizzarsi e fingersi pericolosi. Per molte società umane, antiche e non, questo colore è un’ossessione a causa del legame con il sangue (che a dirla tutta, in grandi quantità, è più marrone che rosso). Le civiltà mesoamericane credevano che gli dèi avessero donato sangue per creare l’universo, e quindi era dovere degli uomini restituirlo: il sangue, e i sacrifici umani, erano dunque un simbolo di vita, e non di morte. In Cina il rosso è stato una presenza costante nella vita imperiale; tuttavia i cinesi non hanno un solo rosso, bensì varie parole per ogni diversa sfumatura e connotazione. Per i cristiani il rosso invece è vita, e Spirito Santo della Pentecoste; ma al contempo è anche morte, inferno e fiamme di Satana. In politica di solito il rosso è di sinistra, ma se si cambia sponda dell’Atlantico il significato si rovescia.

Abbastanza ambiguo è anche il blu, che deve il suo prestigio alla diffusione del lapislazzuli afgano descritto in Occidente da Marco Polo. Ottenere il pigmento era un’operazione complessa: come racconta lo storico d’arte James Fox ne Il mondo dei colori, la pietra andava macinata per ridurla in polvere, mescolata con resina, cera, mastice e olio di lino, rimestata per giorni, poi immersa in una soluzione di liscivia per estrarre solo il blu puro. Dopodiché caricare tutto su un mulo e trasportarlo lungo la Via della Seta, superare le pianure della Mesopotamia e arrivare su navi che, attraverso l’Adriatico, trasportavano il colorante fino a Venezia. Un itinerario di circa 6.000 chilometri che poteva durare mesi, anche anni, coinvolgendo una lunga catena di mercanti, viaggiatori e navigatori. Ed è qui, in Europa, con il Rinascimento, che questo colore prese il nome esotico di blu oltremarino o blu oltremare, perché sembrava provenisse dal limite estremo del mondo, tanto bello che era stato estratto dalle soglie del paradiso. Ciononostante per secoli il blu è stato letteralmente ignorato. Quasi assente nelle grotte paleolitiche (come si è visto, è un colore poco diffuso in natura, difficile da maneggiare), il blu era persino assente nei termini cromatici di un numero significativo di popolazioni indigene. Perfino Omero, sia nell’Iliade che nell’Odissea, per descrivere il mare non usa quasi mai questo aggettivo.

Insomma i colori sono un fenomeno sfuggente, tanto fisico e naturale - le onde elettromagnetiche descritte da Newton - quanto simbolico e culturale (su questo punto, è famosissima la diatriba tra la teoria del fisico inglese e quella di Goethe).

Parlando con Viola Madau, del team grafico di Duegradi, mi spiega che la nuance di colori presenti sul nostro sito o sui nostri social è sorta quasi spontaneamente. Tranne alcuni (il verde limone, confessa Viola, è legato alla sua passione per le alghe marine), il resto della palette è frutto di una ricerca istintiva volta a trovare un punto di incontro tra una tinta naturale, e un'altra più artificiale, moderna, anche accattivante, ma capace di distinguersi dalle solite tinte usate da gran parte della comunicazione ambientalista.

Ecco, appunto, a proposito di colori, tutto l’universo ambientalista è intimamente connesso con le tinte. Due in particolare. L’uso generalizzato del colore verde per indicare i movimenti ecologisti è cominciato all’inizio degli anni settanta, e oggi è praticamente impossibile evitare la sua connotazione ambientalista. La parola verde in politica è carica di numerosi significati, alla stregua di “identità di genere” o “femminismo”, un contenitore di idee e comportamenti che tocca tutto quello che scriviamo su Duegradi: energia rinnovabile, cambiamento climatico, eccetera, tutti concetti che poco hanno a che fare con il colore verde, ma nei quali riconosciamo senza esitazione la verdezza metaforica. Forse il fascino del verde è cominciato 1,5 miliardi di anni fa, in un terraferma spoglia e brulla, tutto ciò che era interessante avveniva in acqua, quando all'improvviso un piccolo organismo, forse un eucariota, ne mangiò un altro, probabilmente un batterio capace di assorbire la luce. Da lì in poi, con la fotosintesi, successe uno sconvolgimento verde che ha colonizzato tutto il pianeta, e successivamente anche il nostro immaginario.

Oltre al verde, l’altro colore dell’ambientalismo è il blu. Istintivamente lo associamo al colore degli oceani (che poi il mare non è per niente blu, ma grazie a un processo chiamato diffusione di Rayleigh siamo portati a ‘vederlo’ blu, proprio come avviene per il cielo). Tuttavia il blu più potente della storia dell’ambientalismo è probabilmente un altro.

Alle 7:51 del mattino del 21 dicembre 1968 tre piloti della NASA furono sparati in aria con il razzo più potente che fosse stato mai costruito. Bucarono gli strati di azzurro, ceruleo, blu reale, oltremare e blu notte dell’atmosfera, ed entrarono nello spazio nero. In pochi minuti l’Apollo 8 lasciò la Terra per percorrere 400.000 km: l’obiettivo della missione era mandare i tre astronauti sulla Luna. Ma mentre erano in orbita attorno al satellite, uno dei tre, Frank Borman, appena un attimo dopo aver scollinato il lato oscuro della Luna, si fermò perché aveva appena visto qualcosa:

“Per caso guardai fuori da un oblò ancora limpido nell’istante in cui la Terra spuntava sopra l’orizzonte lunare. Era la cosa più bella e commovente che avessi mai visto, e mi sentii travolgere da un’ondata di nostalgia assoluta, come se mi mancasse casa.”

Quella piccola sfera blu, striata da velati nastri bianchi, solitaria e fragile, che galleggiava in mezzo al buio cosmico, immortalata nella fotografia Earthrise, è stata forse l’inizio della consapevolezza ambientalista. Mai prima di allora la nostra Terra era stata mostrata, a colori, dal punto di vista di un altro pianeta. L’immagine cambiò la prospettiva di molte persone, e da allora il nostro pianeta è stato ribattezzato “pianeta blu”. Per uno strano scherzo della vita, la più grande scoperta della corsa allo spazio è stata la Terra stessa: “Sulla Terra ci eravamo addestrati per tutto il tempo in modo da sapere come studiare la Luna” affermò in seguito Bill Anderson, un altro dei tre astronauti. “Eppure, quando alzai gli occhi e vidi la Terra spuntare da quell’orizzonte lunare spoglio e desolato - una Terra che era l’unico colore visibile, una Terra che sembrava fragilissima, una Terra dall’aria delicata -, subito mi sentii quasi sopraffatto dal pensiero che eravamo arrivati fin lì per vedere la Luna, e invece la cosa più notevole che stavamo vedendo era il nostro pianeta, casa nostra, la Terra”.

Pensare ‘a colori’ è un esercizio utile in tempi di Antropocene. Come si è visto, la storia dei colori spazia dalla preistoria al presente, si muove lungo tutte le latitudini e le longitudini del mondo, da un capo all’altro del globo, e prende linfa da ambiti diversissimi, l’arte, le pratiche sociali, la letteratura, ma anche la scienza, la biologia e la filosofia. Parlare dei colori significa parlare di noi, ma non solo. Il loro segreto è che ciò che sembra innato, organico o biologico, non è mai sconnesso dalla Storia, dalla cultura e dalle sue pratiche. In poche parole: con i colori appare evidente che ciò che è natura, non è opposto a ciò che è cultura. O con le parole di Paul Cézanne, i colori sono “il luogo dove il nostro cervello e l’universo si incontrano”.

Albedo finisce qui. Noi ci sentiamo a settembre. Il caldo e rosso agosto è un mese di pausa sia per il sito di Duegradi, sia per questa newsletter. Ma la casella di posta non va in ferie, e se hai voglia di scriverci durante l’estate, puoi farlo a sebastiano.santoro@duegradi.eu (Si apre in una nuova finestra). Se invece hai voglia di scrivere alla redazione di Duegradi o vuoi invitarci a partecipare a qualche festival puoi farlo all’indirizzo redazione@duegradi.eu (Si apre in una nuova finestra). Passa una buona estate, bevi molta acqua e proteggiti dal caldo!

.jpg?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Consigli di lettura

Lo studio dei funghi micorrizici (Si apre in una nuova finestra) può essere molto importante per affrontare i cambiamenti climatici.

Le ultime parole di un ghiacciaio, un favoloso documentario (Si apre in una nuova finestra) dell’artista svizzero Lutz Stautner, per il New York Times.

Sono passati trent’anni dalla morte di Alexander Langer, ma la sua eredità ecologica è ancora viva. Qui il ricordo di Internazionale (Si apre in una nuova finestra)e Post (Si apre in una nuova finestra).

Esiste un linguaggio universale (Si apre in una nuova finestra) tra animali?

Gli ultimi articoli di Duegradi

L’ultimo articolo di Verdiana Fronza, scrittrice di Duegradi che ha partecipato all’European Youth Event (EYE), è sull’ambizione climatica dell’attuale Parlamento europeo (Si apre in una nuova finestra).

Tommaso Masi scrive su un argomento determinante, ma spesso sottostimato: la sensibilità climatica del sistema Terra (Si apre in una nuova finestra).

Marta Abbà, per la sua Rubrica Clima da copertine, intervista Camilla Soldati (Si apre in una nuova finestra), giornalista per Lifegate e coautrice del libro “Cose belle dal mondo per non pensare che tutto va male” (Rizzoli, 2024).

Giulia Di Benedetto, nuova scrittrice che si è aggiunta al team di redazione, ha pubblicato il suo primo articolo, parla di povertà energetica e dell’impatto su una categoria vulnerabile, le persone giovani (Si apre in una nuova finestra).

Come promuovere in Italia l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto? Ne scrive (Si apre in una nuova finestra) Ginevra Figini.

Lavoro e formazione

A Roma Greenpeace cerca head of programme biodiversità (Si apre in una nuova finestra).

A Bonn tre borse di studio (Si apre in una nuova finestra) per la UNFCCC.

IUCN Save Our Species (Si apre in una nuova finestra) , in collaborazione con la Commissione Europea, ha aperto un bando per la presentazione di proposte per il Fondo europeo per l'azione giovanile sugli impollinatori (Si apre in una nuova finestra).

Se sei un/a giornalista under 40, e stai trattando il tema “come e dove è nata la sensibilità ecologica e come gli strumenti di informazione hanno dato conto del suo sviluppo”, ti potrebbe interessare questo premio (Si apre in una nuova finestra).

Riflessi: qualche numero dal pianeta Terra

1/4

è la parte degli oceani mondiali che oggi registra temperature così alte da essere considerate un’ondata di calore marina — in un 2024 che ha visto temperature superficiali del mare da record.