🚨 ADHS bleibt unsichtbar – bis es im Klinikalltag explodiert

ADHS ist kein Randthema. Keine „Mode-Diagnose“. Keine Kinderkrankheit, die man „verwächst“.

Eine neue Meta-Analyse (Johnson et al., 2025, Molecular Psychiatry) zeigt: In psychiatrischen Kliniken ist ADHS allgegenwärtig – aber gleichzeitig wird es ständig übersehen, falsch erfasst oder in den Akten nicht dokumentiert.

Die Autor:innen haben 311 Studien ausgewertet, mit insgesamt 653.558 Kindern und 43.311 Erwachsenen. Das Ergebnis ist ein Weckruf:

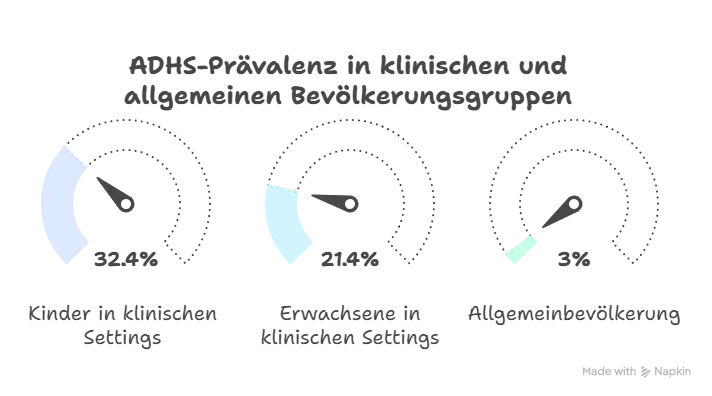

Kinder: 32,4 % in klinischen Settings haben ADHS.

Erwachsene: 21,4 % in klinischen Settings haben ADHS.

Vergleich: In der Allgemeinbevölkerung liegt die Prävalenz nur bei 2–4 %.

Das heißt: In Kliniken ist ADHS 8- bis 9-mal häufiger.

Und doch wird es zu selten erkannt. Die Frage ist: Warum?

🔍 Wie wurde ADHS in der Studie überhaupt erfasst?

Die Antwort darauf ist entscheidend, weil sie zeigt, wo die Versorgung scheitert – und wie wir es besser machen könnten.

1. Screening mit Fragebögen

In vielen Studien wurde ADHS zuerst mit Rating-Skalen erhoben – standardisierte Fragebögen wie SNAP-IV, Conners-Skalen oder WURS (bei Erwachsenen).

Sie wurden von Patient:innen selbst, von Eltern oder Lehrkräften ausgefüllt.

Sie sind schnell, praktisch, leicht auszuwerten.

Das Problem: Fragebögen messen Symptome, aber nicht den Kontext.

Ein Kind, das im Klinikalltag auffällig hibbelig wirkt, fällt sofort durch.

Ein Mädchen, das still träumt, wird oft übersehen.

Ob die Symptome schon seit der Kindheit bestehen, verschiedene Lebensbereiche betreffen und tatsächlich funktionelle Einschränkungen verursachen – das bleibt offen.

👉 Ergebnis: höchste Prävalenzzahlen in der Studie – 40 % bei Kindern, 26 % bei Erwachsenen.

👉 Fazit: Gut für ein erstes Screening, gefährlich, wenn man dabei stehenbleibt.

2. Strukturierte Interviews – der Goldstandard

Wesentlich aussagekräftiger sind strukturierte diagnostische Interviews. Beispiele:

DIVA-5 (für Erwachsene)

K-SADS (für Kinder und Jugendliche)

Diese Interviews sind aufwendig und erfordern geschulte Fachpersonen, aber sie leisten genau das, was Fragebögen nicht können:

Beginn im Kindesalter prüfen (vor dem 12. Lebensjahr).

Dauer und Stabilität der Symptome erfassen.

Funktionsbeeinträchtigungen sichtbar machen (Schule, Beruf, Beziehungen, Alltag).

Komorbiditäten abgrenzen (Depression, Angst, Trauma).

Und wenn unklar: auch eine therapeutische Probe mit Medikation als diagnostisches Werkzeug nutzen.

👉 Ergebnis: realistischere Prävalenz – 35 % bei Kindern, 19 % bei Erwachsenen.

👉 Fazit: Die wahrscheinlichsten „wahren“ Zahlen.

3. Diagnosen in Patientenakten

Eine weitere Datenquelle war die Auswertung von Akten. Klingt solide, ist es aber nicht.

Denn: ADHS wird in vielen Akten gar nicht dokumentiert. Die Aufmerksamkeit liegt oft auf den „akuten“ Diagnosen – Depression, Angst, Psychose, Sucht.

👉 Ergebnis: niedrigste Prävalenz – 26 % bei Kindern, 16 % bei Erwachsenen.

👉 Fazit: Unsere eigene Dokumentation blendet ADHS systematisch aus.

⚖️ Was bedeutet das für die Realität in Kliniken?

Die Studie zeigt ein klares Muster, das wir direkt in unseren Alltag übertragen können:

Ambulant vs. Stationär

Kinder ambulant: 37 %

Kinder stationär: 20 %

Warum? Ambulant kommen die Kinder mitten aus dem chaotischen Alltag – da sind die Symptome „lauter“. Stationen strukturieren kurzfristig – dadurch wirkt ADHS wie gedämpft, verschwindet aber nicht.

👉 Wir dürfen uns nicht von einem ruhigeren Stationsbild täuschen lassen.

Geschlechterunterschiede

Kinder: Jungen 38 %, Mädchen 18 %.

Erwachsene: Männer 25 %, Frauen 21 %.

👉 Viele Mädchen werden als Kinder übersehen und erst im Erwachsenenalter wiederentdeckt.

Komorbiditäten

Die Studie zeigt enorme Überschneidungen:

Autismus-Spektrum: fast die Hälfte hat zusätzlich ADHS.

Internet-/Gaming-Sucht: zwei Drittel.

Persönlichkeitsstörungen (Erwachsene): knapp 40 %.

Essstörungen: Erwachsene ~24 %, Kinder dagegen kaum.

👉 ADHS fährt oft im Hintergrund mit – und beeinflusst jede andere Diagnose.

🏥 Transfer in unsere Klinikrealität

Wenn wir das ernst nehmen, müssen wir unser Vorgehen ändern:

.png?auto=compress&w=800&fit=max&dpr=2&fm=webp)

Screening systematisch, aber mit Vorsicht

Fragebögen sind gut, um einen ersten Verdacht zu bekommen – aber sie dürfen nie das letzte Wort sein.Diagnostische Interviews als Standard

Nur Interviews können sicherstellen, dass ADHS sauber diagnostiziert wird. Das heißt: Wir brauchen feste Prozesse, wann sie eingesetzt werden – und wir müssen unsere Teams schulen.Geschlechtersensible Diagnostik

Mädchen und Frauen müssen bewusster in den Blick genommen werden. Die scheinbar „stillen“ Verläufe sind genauso relevant wie die lauten.Komorbiditäten ernst nehmen

Bei jeder Depression, Angst, Sucht oder Persönlichkeitsstörung sollten wir fragen: Steckt hier auch ADHS dahinter?Dokumentation verbessern

Wenn ADHS nicht konsequent in Akten erscheint, unterschätzen wir unseren eigenen Versorgungsbedarf – und bekommen nie die Ressourcen, die wir bräuchten.

⚡ Warum das so dringend ist

Unbehandeltes ADHS ist kein „Luxusproblem“. Es erhöht das Risiko für Suizidversuche um das 3- bis 5-fache. Gleichzeitig zeigen Studien, dass eine medikamentöse Behandlung das Risiko deutlich senken kann.

👉 Das macht ADHS zu einer Schlüssel-Diagnose für die gesamte psychiatrische Versorgung.

💬 Dein Impuls

Mich interessiert:

👉 Wurdest du selbst jahrelang mit Depression, Angst oder Burnout behandelt, bevor jemand ADHS geprüft hat?

👉 Oder arbeitest du in einer Klinik, in der ADHS noch immer kaum im Aufnahmeprozess vorkommt?

Schreib deine Erfahrung in die Kommentare. Nur wenn wir diese Stimmen hörbar machen, verändert sich die Versorgung.

LG Martin

🧠💡🌈👥🗣️✨🔗🎨💬🚀

👉 Meine Community für ADHS & Neurodivergenz (Abre numa nova janela)

Als Vorkämpfer bzw. Unterstützer meiner Aufklärungsarbeit kannst du dann auch Teil unserer tollen Skool-Communities mit Online-Meetings, Webinaren, Online-Büchern und dem täglichen Buddy-Coaching um 10 und 16 Uhr werden. Spring rein und mach mit