Auf den Spuren Hannah Arendts in New York: Impressionen

Mehr als 40 Grad Celsius. Unsere Ankunft in Manhattan spuckt uns aus in die Hitze. Das Hotel liegt an der Upper West Side. Hier lebte Hannah Arendt seit 1959 in einer Wohnung mit Blick auf den Hudson River. Der Riverside Park erstreckt sich vor ihrer Haustür mit Schatten spendendem Grün. Sie wohnte unweit der nicht zuletzt durch Bobby Womack zu Ruhm gelangten 110th Street (Öffnet in neuem Fenster) – der Grenze zu den Schwarzen-Vierteln der Stadt.

Unser Hotel mit durch einen Rabbi zertifiziertem, koscherem Café-Bereich befindet sich etwas weiter südlich, schon Midtown und dem Hell's Kitchen zugewandt - dem aktuell lebendigsten Queer-Terrain Manhattans. Der Blick aus meinem Fenster im zwölften Stock richtet sich auf den Broadway - durch ein Baugerüst sehe ich hindurch. Die zweite Verkehrsader des Viertels, die Amsterdam Avenue, ist in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen. Am Abend saßen wenige Menschen vor den zahlreichen Restaurants, Bars und Cafés – viel zu heiß, und noch bei einbrechender Dunkelheit wirken mehr als 30 Grad Celsius auf die Körper ein.

Ich schwitze mich hin zu einer Sportsbar, vor der die Progressive Pride-Flagge weht – es ist Pride Week in New York. Ich will die Stadt spüren, riechen, sehen, hören, nicht in einem klimatisierten Raum Baseballspiele auf Fernsehern verfolgen. Zwei Women of Color sitzen außer mir als einzige auf die Terrasse draußen und verwickeln mich in ein Gespräch. Eine der beiden berichtet von ihrer Ausbildung an der Columbia University. Sie studierte Gesundheitswesen und bereiste schon einige Länder Mittel- und Südamerikas, um dortige Strukturen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu erforschen. Angesichts der Zerstörung von Healthcare durch das Trump-Regime vielleicht ein bald nur noch außerhalb der USA anwendbares Wissen ...

Ich berichte ein wenig von meiner Mission in New York. Hannah Arendt kennen sie nicht. Als ich erzähle, dass ich vorhabe, abschließend im Rahmen meines New York-Besuchs zur Pride Parade zu gehen, brechen sie das Gespräch ab.

Der erste Drehtag führt uns auf das Gelände der Columbia University. Dank der Kommunikationschefin der zur Einrichtung gehörenden Law School können wir es mit der Kamera betreten und uns dort frei bewegen. Eine Sicherheitsschleuse ist zu überwinden Uniformierte checken unsere Pässe. Die Proteste im Frühjahr führten zu solchen Vorkehrungen. Anschließend zwang Trumps Regierung die traditionsreiche Bildungseinrichtung in die Knie (Öffnet in neuem Fenster) .

Sieht man fern, schaut man Film, so ist selten die körperliche Leistung derer hinter der Kamera zu spüren – der für den Ton Verantwortlichen, der Kameraleute. Beim heißesten Tag in New York seit 1988 bedeutet die Bedienung der Kamera, das Schleppen der Stative, Objektive und Akkus, harte Arbeit vor allem für den Kameramann. Ich schleppe mit. Das Columbia-Gelände präsentiert sich mit Säulenportalen, alteuropäischem architektonischem Ballast und Protz; Statuen überall - unter anderem der "Denker" von Rodin. Die Columbia Law School, in der wir Seyla Benhabib, eines meiner Philosoph*innenidole seit der Lektüre ihres Werkes "Kritik, Norm, Utopie", interviewen, zeigt sich direkt gegenüber dem alten Teil der Universität modern und dennoch erhaben.

Architektur weist Menschen ihre Plätze im Raum zu. Es heißt immer, der Philosoph Michel Foucault habe vor allem Sprache analysiert, Diskurse. Nicht minder wichtig war ihm die "Parzellierung des Raumes". Sie formt Körperverhalten und situiert Leiber in Machtrelationen. Im zu großen Teilen symmetrisch konzipierten Manhattan mit ausdifferenzierten Gebäudehöhen, Prachtbauten aus Stahl, Beton und allerlei Kunststoffen, daneben immer wieder halb verfallene Gebäude und die klassische Architektur mit den Feuerleitern, aus Spielfilmen wohlbekannt, wird dieses Lenken und Sortieren von Menschen stark komprimiert besonders deutlich.

Vor der Einreise löschte ich alle Social Media Apps und erwartete Schlimmes am Einlass zum MAGA-Land. Während wir an den Schaltern für Immigration anstanden, in diesen flughafentypischen Menschenreihungen, von Bändern an halbhohen Ständern zum Laufen in Schlangenlinien durch den Raum geleitet, fiel uns bereits auf, dass die nach Hause in ihr Land Zurückkehrenden eher schärfer geprüft wurden als wir. Dass sie nun Untertanen seien, das machten die Beamten ihnen mit Gestik und Mimik deutlich.

Uns zeigten sie sich unfreundlich, autoritär, aber eigentlich schienen wir ihnen egal zu sein. Keine Apps wurden geprüft, noch nicht einmal die obligatorischen Fingerabdrücke genommen. Lediglich am Flughafen in Berlin baute sich vor dem Abflug ein kleiner Mitarbeiter von United Airlines vor mir auf. Er meinte, bei seiner Kontrolle meines Passes ein kurzes Verhör zu Sinn und Zweck meines USA-Aufenthaltes führen zu müssen. Der Uniformierte hinter dem Schalter des Flughafens Newark nach der Landung schien eher froh zu sein, uns zum Zoll hin entsorgen zu können – die Menschen dort zeigten sich freundlich.

New York ist, wie jede Metropole, die Erfahrung der Lenkung von Verkehrsströmen, der Kanalisierung von Menschenmassen. Rund um den zentral in Midtown gelegenen Times Square ging zunächst gar nichts mehr - stop and go, wenn überhaupt go. Für Ortsfremde ist kaum durchschaubar, wer warum wann wo und wie parken darf. Zum Glück fuhr uns ein New Yorker durch die Stadt, der noch beim Falschparken wusste, worauf er zu achten hat. Im Gegensatz vielleicht zu den Polizisten. Vielleicht kannten sie die Regeln aber auch nicht so genau und legten sie aus, wie es ihnen gerade passte.

Beim Rückflug fiel uns dieses als eine vielleicht neue Form der Macht auf. Keiner am Flughafen wusste wirklich, wie die aktuellen Zoll-Regelungen abzuwickeln wären, 5 verschiedene Meinungen prasselten auf uns ein - nur manche vermuteten, einer davon korrekt, wo die Abwicklungsstelle sich befand. Natürlich nicht da, wo der Abflug-Terminal zugewiesen wurde, sondern in einem anderen Gebäude. Nirgends fanden wir einen Informationsschalter. Die Barcode-Bändchen für das Gepäck holten sich die Reisenden an einem Automaten. Viele falsch; sie wurden dann erneut zur Apparatur geschickt. Ein einziger Schalter mit Ansprechpartner*innen wurde belagert; uns druckte man dort erst einmal 3 falsche “Bändsel” aus, bevor das richtige für das Gepäck mit Übergewicht am silbernen Metallkoffer hing. Macht kann auch so funktionieren, dass niemand mehr alles weiß und deshalb alle irritiert werden. So leitet man Körper und Gedanken in die Irrfahrten des Halbwissens; sie erlernen zugleich das Erdulden von Willkür als auch, dass sie dem, woran sie sich im diffus nur Erahnten zu orientieren haben, dennoch Folge leisten müssen, um voran zu kommen. Final reihen sich alle in die endlose Schlange für die Passkontrolle ein und ziehen beim Sicherheits-Check noch brav die Schuhe aus. Ohne Pass gilt eh niemand mehr als Mensch. Auch dazu hat Hannah Arendt geschrieben.

Die so imposante Kulisse der „Wolkenkratzer" bannt mich erneut. Inmitten dieser Architektur sollen Menschen in ihre Karossen gepfercht sich möglichst klein fühlen, umgeben von Etage für Etage gestapelten Menschen in Appartements und Büros. Durch all die Pop- und Underground-Mythen – Alan Ginsberg und die Folk- und Jazz-Szene, James Baldwin, Warhols Factory und der legendäre frühe Disco-Music-Club Loft, das CBGB, wo Patti Smith und die Ramones auftraten, das Studio 54, in dem Truman Capote auf Bianca Jagger traf, das Paradise Garage, an dessen Plattenspielern Larry Levan das DJing neu erfand und die Gay Lederbar Mineshaft, die auch Michel Foucault besuchte – gelang es Menschen, die Herrschaftsarchitektur symbolisch umzudeuten.

Dennoch: Die Bewunderer der Wall Street zeigten sich in einem anderen Habitus als die neuen Bewohner der jüdischen Viertel Williamsburgs. Ein beeindrucktes Schnuppern an der Macht des Kapitals zeigte sich in Downtown, dort schnell noch trotzig ein Foto mit dem "Fearless Girl (Öffnet in neuem Fenster)" schießen; gewandet in die typischen T-Shirts und kurzen Hosen der Touristen dieser Welt blickten Menschen an Gebäuden hinauf. Konträr dazu die in Bekleidungen der Orthodoxen durch einen Teil Brooklyns Flanierenden: Viele Osteuropäer leben hier ihre jüdische Tradition unbeeindruckt inmitten niedriger Häuser und interessieren sich wenig dafür, dass ihr Nonkonformismus, die Weigerung zur Assimilation an Wallstreet-, American Mainstream- und Touristenkulturen, andere irritieren könnte.

Die Betreiber von Obstständen, nepalesischen und kolumbianischen Schnellrestaurants, Smartphone- und Schmuckgeschäften unter einer Bahnlinie in Queens hingegen schwanken zwischen Überlieferungen und Kochrezepten aus den Herkunftsländern und dem Anpassen an den derzeit sterbenden "American Dream" - der mit dem Tellerwäscher ist gemeint. „Melting Pot" pur. Hier leben und arbeiten jene, die das Trump-Regime derzeit am liebsten vollständig deportieren würde. Die Häuser sind zumeist maximal zweistöckig, viele Anwaltsbüros für “Immigracion”. Erst dahinter beginnen Blocks – es wirkt eher wie ein teils leicht verwahrloster, teils quicklebendiger kleinbürgerlicher Wunschtraum im "Multikulti"-Gewand

Ein Passant spricht mich an, ob wir wegen der Raubüberfälle in Queens drehen würden. Nein, wegen Hannah Arendt, antworte ich und gebe deren Namen in sein Handy ein. Er bedankt sich. Ein so großer wie muskulöser Typ mit frisch rasierter Glatze wankt auf uns zu, Bier und eine Aluschale mit Essen in der Hand. Er brüllt uns an, was zum Teufel uns denn einfallen würde, hier zu drehen. Als wir ihm freundlich antworten, erweist er sich als zwar betrunken, aber ansonsten recht sanftmütig. „Ich bin weiß wie Du, meine dunklere Haut, das ist nur die Sonne", sagt er zu mir. Ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll.

Was sind das für kulturelle Konfigurationen, die Menschen so etwas sagen lassen? Ich weiß um die Problematik, als „weiß" positioniert kann ich mich der Markierung eh entziehen. Er nicht.

Der mutmaßlich pakistanischstämmige Obsthändler bittet uns, kurz auf seinen Stand aufzupassen. Er entlädt derweil Kisten von einem LKW auf der anderen Straßenseite. Unser Tonmann Alex, wohnhaft in Brooklyn, packt den Kunden ihre Früchte in kleine Tüten und bittet um Geduld, was die Bezahlung betrifft.

Wie beim letzten Mal in New York meine ich eine unterschwellige Binnensolidarität zwischen den Deklassierten zu spüren, den Menschen in Queens, denen, die bei Starbucks arbeiten oder Wasser aus Kühltaschen am Straßenrand verkaufen; eine Mitmenschlichkeit, die sie von den Menschen in Anzügen in Mid- und Downtown unterscheidet. Währenddessen spricht mich das Personal rund um die Hotels an der Upper West Side servil mit „Sir" an, das Trinkgeld fest im Blick – weil viele nur noch von Tip leben und keine Gehälter mehr bekommen.

Vor der Wohnung Hannah Arendts bildet sich beinahe ein Arendt-Pulk, als wir dort drehen. Jana Marlene Mader, Direktorin des Arendt-Zentrums am Bard College im Staat New York, zeigt ein paar Freunden das Appartementgebäude, in dem die großen politische Philosophin lebte. Seltsames Aufeinandertreffen, tatsächlich zufällig. Ein angeregtes Gespräch zwischen ihr und dem uns begleitenden Arendt-Biographen und -Herausgeber Thomas Meyer beginnt. Der Mieter jenes Appartements, das für Margarete von Trottas Arendt-Film angemietet wurde, um dort deren Wohnsituation zu inszenieren, begegnet uns ebenfalls.

Ein aus ursprünglich aus Osteuropa stammender, jüdischer Einwanderer, nunmehr schon sehr betagt, sucht mit uns auf deutsch das Gespräch und erzählt, wie er, einst in der Bronx wohnend, jedes Mal sehnsüchtig auf die neueste Ausgabe der Zeitschrift „Aufbau" wartete – für die auch Hannah Arendt geschrieben hat (Öffnet in neuem Fenster). Seine Frau stammt aus Soest.

Ein weiteres Paar kommt auf uns zu. Sie ist Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden aus Amsterdam, er wurde in Wilhelmsburg geboren, einem Stadtteil von Hamburg. Ich erläutere ihr, mich verpflichtet fühlend und in der Verantwortung sehend, das Konzept unserer Dokumentation: Wir würden den Antisemitismus der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts dokumentarisch aufbereiten – nicht ausschließlich den in Deutschland, sondern auch den in Frankreich. Ebenso Arendts Analysen der Historie des Hasses auf Juden, weil so aktuelle judenfeindliche Tendenzen besser zugänglich würden. Ein exklusiver Fokus auf israelbezogenen Antisemitismus könnte die Gefährdung eher kosmopolitisch orientierter Juden ausblenden. Ich freue mich, dass sie diesen Ansatz plausibel findet und eifrig nickt.

Später drehen wir an einer Kreuzung am Broadway unweit von Arendts Appartement, um das Upper West Side-Feeling ihrer Nachbarschaft einzufangen. Ein junges Paar mit Kinderwagen – er in Tank Top und Shorts – fragt mich, was wir denn filmen würden. Ich sage nur den Namen Arendt: „Ach ja, die hat hier ja gleich um die Ecke gewohnt", antwortet er. Ihr Bekanntheitsgrad in New York ist beträchtlich.

Auf der Spurensuche nach jüdischem Leben in Manhattan landeten wir auch in der immens gewachsenen Chinatown auf der Lower East Side – mittendrin eine Synagoge. Immigrationsschichten überlagern sich, verschachteln sich ineinander. Wieder wendet sich jemand an mich, der sagt, auch er sei Videodokumentarist – wohl vor allem für YouTube. Ich schildere unser Thema. Er zeigt sich entzückt und antwortet zugleich, wie fasziniert er doch von Jürgen Habermas sei.

Das verblüfft mich. Habermas' Gesellschaftstheorie folgt doch meine Dissertation zu weiten Teilen, er war Thema einer meiner letzten großen Dokumentationen und gehört zu den Denkern, die mich am tiefsten prägten. Und nun, am Rande von Manhattan, betritt Habermas plötzlich die Bühne des Diskurses. Axel Honneth würde ja nun an der Columbia University lehren, weiß Kevin – so heißt er, er scheint Mitte 20 zu sein – zu berichten. Der war einst Habermas' Assistent, lange Jahre Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und einer der wichtigsten Interviewpartner in meiner Habermas-Dokumentation.

Am letzten Tag begebe ich mich zur Pride Parade. Ich laufe dorthin; eine Stunde durch Manhattan, an den Gay Bars des Hell's Kitchen vorbei, durch die Geschäftsstraßen von Midtown und lande irgendwann im Greenwich Village bei der Parade. Dort treten Menschen für das ein, was Hannah Arendt als das Recht, Rechte zu haben, einforderte. Die Mitarbeiter unzähliger Institutionen laufen an mir vorbei: Krankenhäuser, Kirchen, eine Ladenkette, die Cannabis verkauft. „Jewish and Queer" und eine Synagoge präsentieren sich stolz.

Die New York Pride kämpfte dieses Jahr mit Schwierigkeiten – wie CSD-Demonstrationen in Deutschland auch –, weil aufgrund der Attacken des Trump-Regimes auf DEI-Programme (Diversity, Equity, Inclusion) viele Sponsoren absprangen. Die Wut kann ich spüren: überall sitzt sie tief. Die Performance einer Gruppe besteht aus nichts anderem, als „Fuck Trump!" zu brüllen und diese Rufe geradezu angewidert in den Rinnstein zu spucken.

Ein hübscher Latino mit wilden Haaren kurz vor Dreadlocks im orangenen Overall gesellt sich zu mir und bittet um eine Zigarette. Als ich mich als deutsch oute, lachte er. „Alles in Butter!", „Super, Super!" – deutsche Satzfetzen grinst er in die Hitze. Er stammt aus der Dominikanischen Republik und arbeitete dort in einer wohl abgeschotteten Touristen-Community , die fast nur von Deutschen besucht wurde. Da blieb wohl einiges hängen. Er ist einer von denen, die Trump von ICE am liebsten gleich internieren oder deportieren lassen würde.

Er möchte noch gerne mit mir in mein Hotelzimmer kommen. Ich fühle mich geschmeichelt – er ist vermutlich nicht mal halb so alt wie ich, dürfte vielleicht gerade mal 25 Jahre alt sein. Vielleicht braucht er auch nur Geld oder ein Bett für die Nacht. Mich hätte ein so eindeutig angebotenes erotisches Intermezzo überfordert, das ist nicht mein Stil. Ich lehne ab, und wir verabschieden uns freundlich.

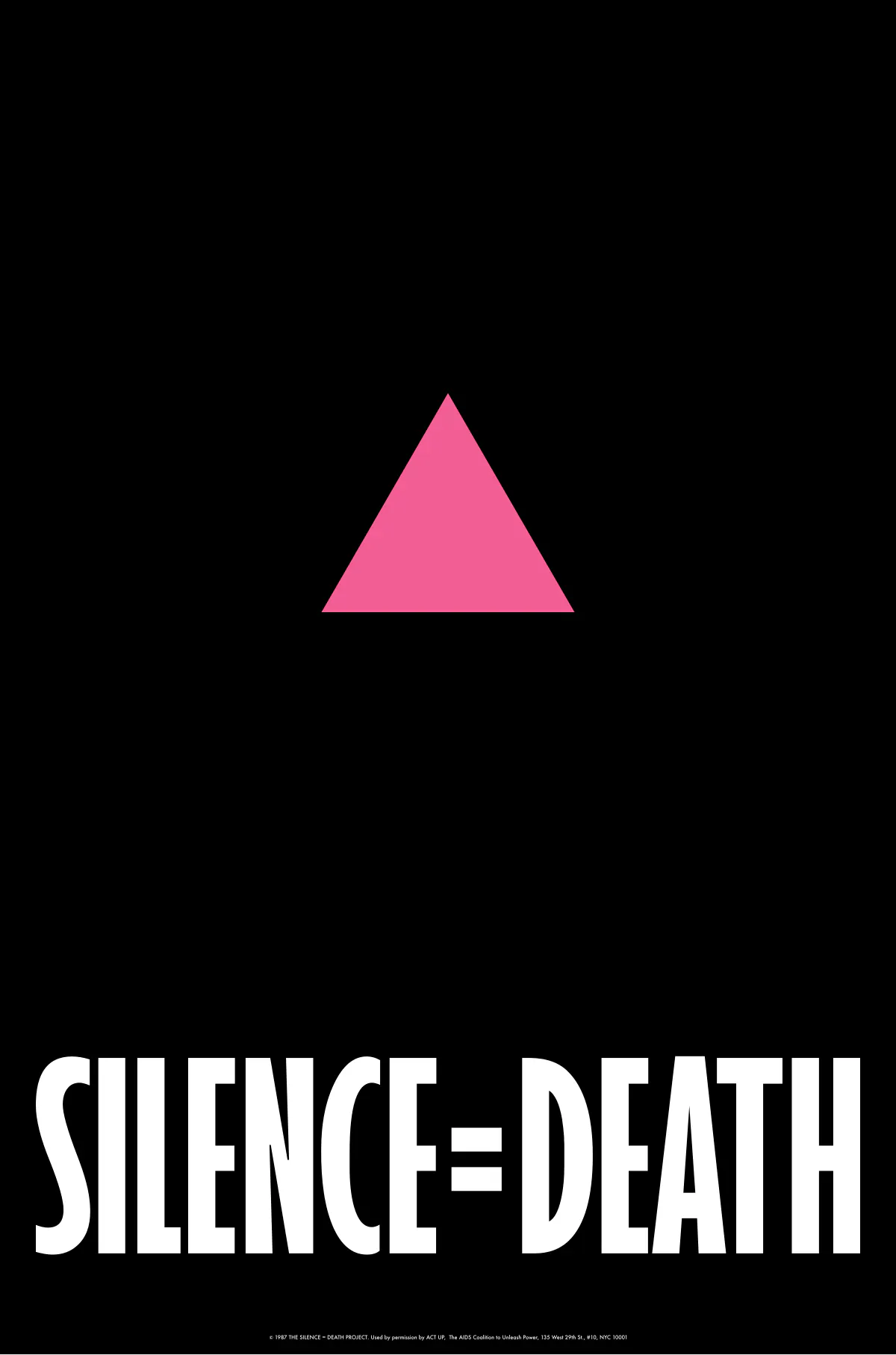

Auf dem Rückweg durch Manhattan zum Hotel freue ich mich über all die vollständig in Regenbögen gehüllten Körper, die stolz zelebrieren, dass sie in einer immer noch feindseliger werdenden Umgebung zu ihrer Form der Liebe und des Begehrens fanden und stehen. Viele People of Color, Pailletten und viele „Silence = Death"-T-Shirts. Einst ein Slogan von Act Up (Öffnet in neuem Fenster) , einer gegen die AIDS-Seuche ankämpfenden, militanten Politgruppe. Auf den T-Shirts ist er unter dem Rosa Winkel zu sehen, dem Abzeichen der in deutschen KZs inhaftierten Homosexuellen. Die Mechanismen und Funktionen der Lager hat Hannah Arendt eindrucksvoll analysiert.

Act Up wirkte vor allem auf die Pharma-Industrie. Sie wollten in Medikamenten-Tests einbezogen werden und attackierten die Untätigkeit der Regierungen Bush und Reagan, der Seuche Einhalt zu gebieten. Nun, 2025, stand die Forschung kurz davor, einen Impfstoff zu entwickeln – das Trump-Regime hat sie eingestampft.

Zurück vorbei an den Bars im Hell's Kitchen – proppevoll, zu voll für mich, um in eine hineinzugehen – erinnert mich die Szenerie an die US-Version von „Queer as Folk", der TV-Serie. Obgleich erheblich älter als die meisten dort nach der Pride Parade sich Tummelnden und in den Bars und Clubs von St. Pauli sozialisiert, kann ich viele der internationalen Codes lesen und verstehen, erkenne Verhaltensmuster wieder. Queere Communities sind – Jens Spahn, Jan Feddersen und Peter Thiel zum Trotz und obgleich in ihnen Rassismen und auch Transfeindlichkeit häufig präsent sind– immer auch kosmopolitische soziale Gebilde. Auch darin liegt ihre Grenzen sprengende, utopische Kraft.

Im Falle von „Queer as Folk" dreht sich eine ganze Staffel um das zerstörerische Wirken eines republikanischen Politikers und dessen Kampf gegen die Freiheiten der Gay Culture. Er wird final ausgetrickst – ob das in den USA jetzt auch gelingen wird?

Selbstverständlich haben wir alle Interviewpartner*innen in New York danach gefragt, wie Hannah Arendt die aktuelle politische Situation beurteilen würde. Die Antworten können in unserer Dokumentation, ausgestrahlt Anfang Dezember auf ARTE, und auch in einem Beitrag für 3sat “Kulturzeit” geschaut und gehört werden.

Und in weiterem Text hier auf der Seite zur Frage der Begründung eines moralischen Universalismus wird noch manches vertieft ...