Wie Kate Winslet mein queeres Erwachen auslöste

Es sind die frühen Nullerjahre. Ich bin 14 Jahre alt und ich sehe den Film "Heavenly Creatures" mit meiner Familie. Und ich fühle komische Dinge dabei.

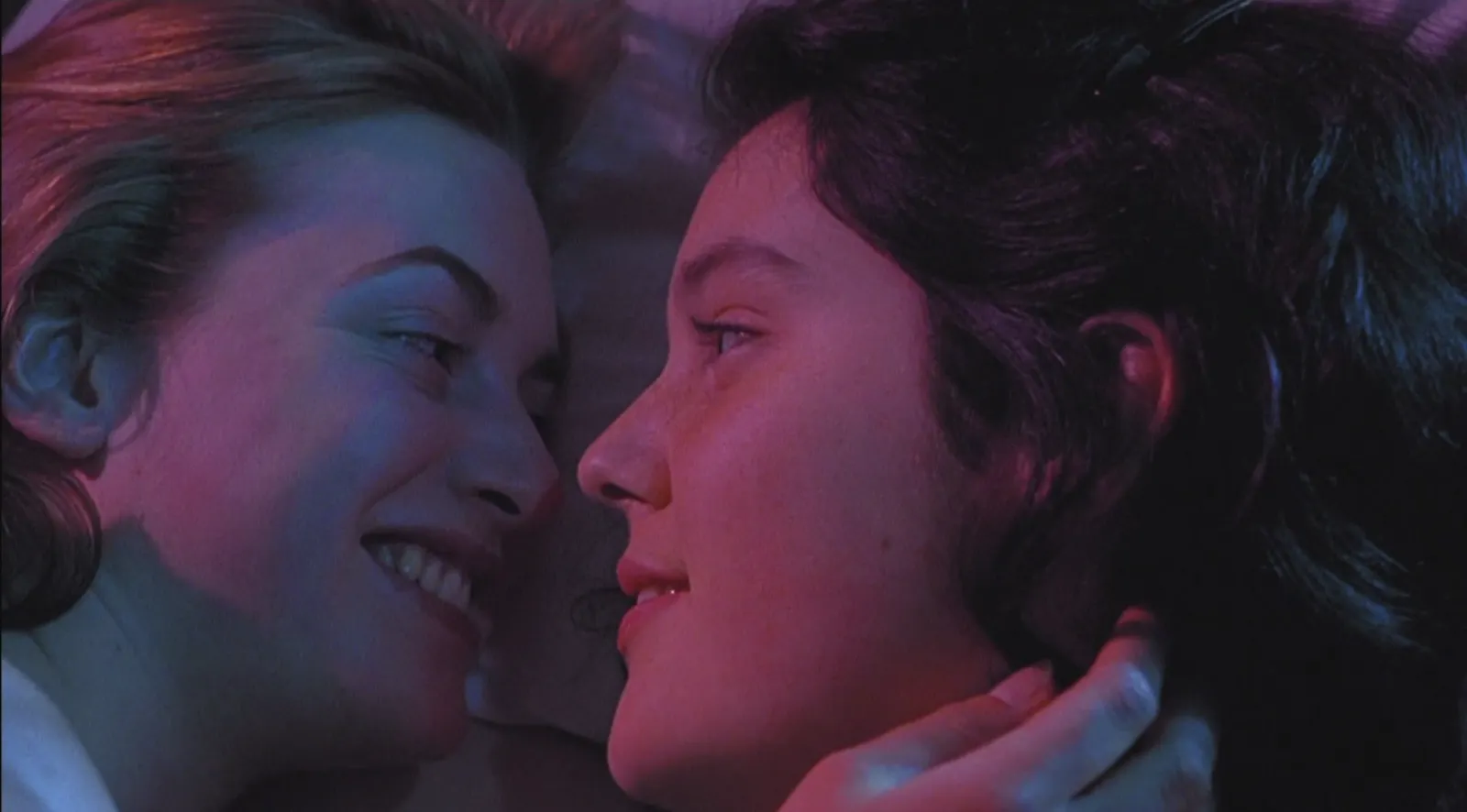

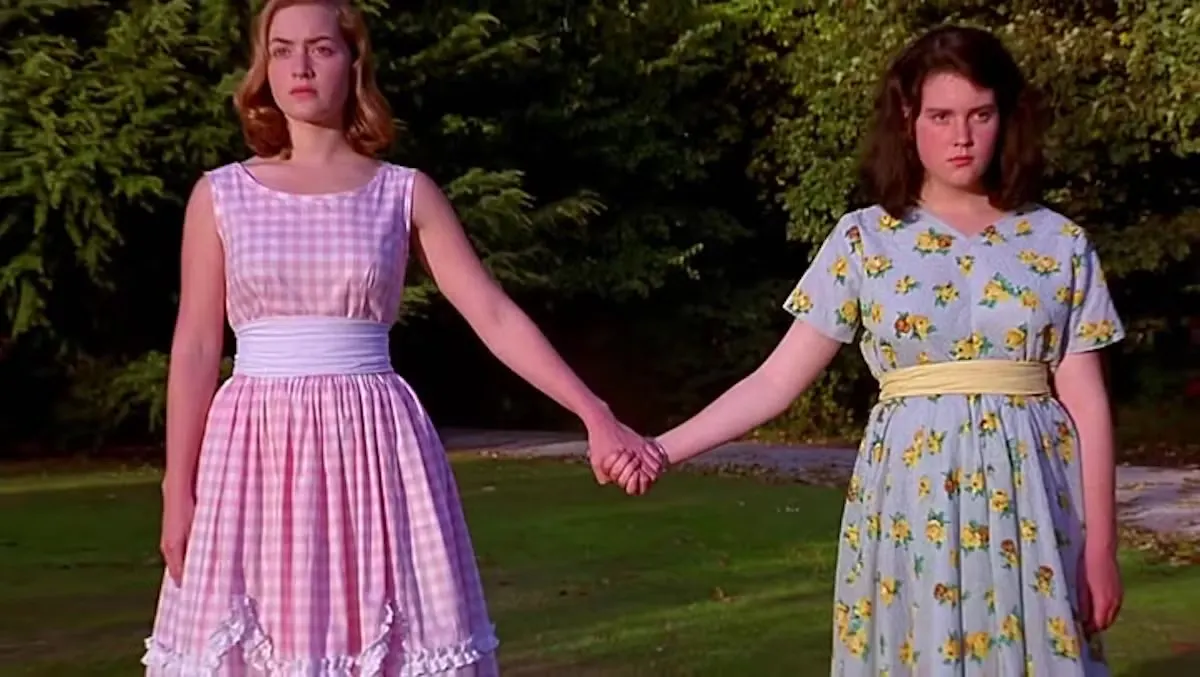

In Peter Jacksons Thriller von 1994 flüchten sich zwei Teenagerinnen in eine gemeinsame Traumwelt, um Langeweile und Außenseitertum zu entkommen. Ihr inniges Verhältnis wächst – und irritiert zunehmend ihr Umfeld.

Ich finde mich in der plumpen, pausbäckigen Pauline wieder.

Wie widerspenstig und rebellisch sie ist, aber zugleich weich und unsicher. Wie sie sich umwerfen und fortreißen lässt von der exzentrischen Juliet, die ihre Andersartigkeit so ganz spielerisch umarmen und sogar zelebrieren kann.

Wie Pauline bin auch ich hingerissen von der leichtfüßigen Juliet.

Sie wird gespielt von einer ganz jungen Kate Winslet. Ach Kate! Oh Kate! Ich wäre mit dir bis ans Ende des Waldes geradelt und noch weit darüber hinaus! Schöne Pausbäckchen, die hätte ich dir auch bieten können! Was keine RomCom zu diesem Zeitpunkt bei mir schafft, gelingt "Heavenly Creatures".

Ich sehne mich nach so einer Verbindung, in die ich heillos hineinfallen kann.

Denn obwohl ich 14 bin, verknalle ich mich einfach nicht so wie meine Freundinnen. Während sie alle drei Wochen einen neuen Typen zu ihrem "Schwarm" (schon damals ein schreckliches Wort) auserkoren haben, gucke ich Trickfilme, will wie Frank Sinatra sein und träume von so manchem – nur nicht von glattgeleckten Stars und bespangten Mitschülern mit Gelfrisuren.

Und auf einmal schlägt mein Herz blitzschnell – wegen eines Mädchens.

Ich muss meine Aufregung verstecken, bin wie elektrisiert. Was ist das für ein Gefühl? Kann ich nicht einfach normal sein? Ich muss mich unter der Decke vergraben. Meine Familie darf nichts merken.

Im Laufe des Films werden die beiden Protagonistinnen für lesbisch gehalten. Sprich: für psychisch krank. Es endet im Desaster. Wie übrigens fast alle Filme über lesbische Liebe – bis heute. Diese Tendenz ist unter dem Namen "Bury Your Gays"-Trope bekannt.

Ich bin 14 und im selben Moment, in dem ich mit Jubel und Fanfaren mein Faible für Mädchen entdecke, erkenne ich auch die Gefahr, in die ich mich in der sächsischen Provinz der Nullerjahre begebe, wenn wirklich wahr ist, was ich da fühle.

Zwei Jahre später werde ich meine eigene Juliet finden. Ich werde mich lesbisch nennen, rein gar nichts davon verstehen und es niemandem verraten.

Ich werde betrunken sein vom verknallten Taumel und ernüchtert von tief sitzender Scham. Ich werde Sprüche von Freundinnen kassieren, mir schwierige Zukünfte ausmalen und die glühende Freude über mein erstes Mal mit niemandem teilen können. Ich werde im Jugendtheater ein lesbisches Mädchen spielen, das mit ihrer Selbstakzeptanz kämpft und nach der Premiere hoffen, dass mich meine Eltern auf die Rolle ansprechen.

Als wir 17 sind, macht meine Juliet Schluss: Sie will lieber nicht lesbisch sein. Das macht ihr Angst.

Ich höre 300 Mal "Almost Blue" von Elvis Costello & The Attractions und falle sehr tief. Als ich bald darauf den Typen kennenlerne, der mein erster Freund werden sollte, merke ich:

Hoppla! Doch bi.

Bis zu meinem 36. Lebensjahr werde ich behaupten, mit ihm mein erstes Mal gehabt zu haben – weil ich als Teen gelernt und verinnerlicht habe, dass alles ohne Penetration nicht "gilt".

Ich werde realisieren, dass auch platonische Freundinnen auf meine Scham eingezahlt haben – zum Beispiel, indem sie die Sorge äußerten, dass ich “sie anmache", wenn wir tanzen gehen. Als wäre ich ein raffgieriges Sexmonster, das alles anspringt, das nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Oder indem sie mir ohne ersichtlichen Anlass mitteilten, dass ich nicht ihr Typ sei. Zum Glück ist mir so etwas das letzte Mal vor 10 Jahren passiert. Die Zeiten haben sich geändert.

Meine Familie wird das alles bis heute nicht wissen. Was spielt es schon für eine Rolle?

Ich gehöre zu der Hälfte bis zwei Drittel der bisexuellen Menschen, die in heterosexuell erscheinenden Beziehungen leben.

In dieser privilegierten Position habe ich nur eine kleine Idee davon bekommen, wie es sich anfühlt, Angst vor meinen Gefühlen und meiner Sexualität haben zu müssen. Oder besser: Angst vor den Menschen, die ein Problem mit meinen Gefühlen und meiner Sexualität haben.

Dieses Jahr gehe ich das erste Mal zum CSD. Weil ich feiern will, klar. Aber auch, weil ich heute weniger Angst vor mir habe – und mehr denn je vor denen, die das Leben anderer fürchten.

Rest in Power, Ozzy! Das war die 44. Ausgabe des Newsletters über Netzwelt, Medien, neues Arbeiten und extrem viel Privatleben, dessen Orientierung in etwa so unklar ist wie meine in meinen Jugendjahren. Lies alte Ausgaben (Öffnet in neuem Fenster), folge mir bei Instagram (Öffnet in neuem Fenster) oder buche mich (Öffnet in neuem Fenster) (auch, wenn das nach diesem Text etwas awkward für mich ist eventuell, lel). Du kannst mir gern auf diese E-Mail antworten. Darüber freue ich mich immer aufrichtig.