- Die Entdeckung des Menschen -

Wie viel Patent braucht die Wissenschaft?

Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage nach der Freigabe von Impfstoffpatenten. Aber es gibt gute und schlechte Argumente und eines, das mich nervt: „Wer würde denn sonst noch forschen?“. Die Antwort ist ziemlich offensichtlich: Jede Menge Leute. Wissenschaftlicher Antrieb ist notorisch rätselhaft, ein bisschen masochistisch und die meisten von uns verdanken dieser Tatsache ihr Leben.

Nehmen wir Insulin – Bauchspeicheldrüsenhormon und einzige Behandlungsmöglichkeit einer bis dato immer tödlichen Krankheit. Diabetes taucht vor circa dreitausend Jahren das erste Mal in unseren Aufzeichnungen auf („süßlicher Urin, zieht auch Ameisen an“) und fast genauso lange verzweifelte die Medizin an einer Antwort, die über ein ‚Leben nahe dem Hungertod‘ hinausgeht. Bis zu jener alles verändernden Nacht 1921, in der ein mittelerfolgreicher Arzt mit einer Idee aus dem Bett schreckt. Frederick Banting gewinnt schnell Unterstützer und gemeinsam machen sie so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Einschließlich der Schreibweise von Diabetes. Aber nach wenigen Wochen extrahieren sie… Insulin. Kein reines Insulin. Nach der ersten Anwendung leidet der Patient nicht nur an einer tödlichen Krankheit, sondern auch an einem unangenehmen Abszess. Aber 11 Tage und 10 durchgearbeitete Nächte später, lebt er. Und mit ihm viele andere. Es ist ein Auferweckungsmoment, wie ihn die Forschung noch nie erlebt hat. Die Ärzte eilen von Bett zu Bett, injizieren ein komatöses Kind nach dem anderen und noch bevor sie am Ende ankommen, füllt sich der Familien-Trauerraum mit Jubeln. Alle sind aufgewacht.

Die Errungenschaft von Banting, Collins und Best rettet bis heute Millionen Leben. Entsprechend profitabel ist sie auch. Aber das Patent übergibt Banting der Universität dennoch für einen symbolischen Dollar. „Insulin gehört nicht mir, Insulin gehört der Welt.“, soll er gesagt haben. Dabei sind weder er noch die anderen beteiligten Forscher besonders herzige Gesellen - nach dem Nobelpreis sind sie allesamt zerstritten. Aber ihre große Geste, schmälert das nicht.

Inzwischen hat die Universität Toronto das Patent Pharmakonzernen zur Weiterentwicklung übergeben, die ihre Fortschritte sehr wohl patentieren und für viele unbezahlbar machen. Weltweit fehlt Betroffenen der Zugang zum Insulin und in den USA streckt ein Viertel die Dosierung. Einige sind daran gestorben. Eine Erkenntnis, nach der die Menschheit Jahrtausende gesucht hat, wird durch Profit innerhalb von Jahrzehnten wieder unzugänglich.

Nicht alle Forscher sind so freigiebig. Der Erfinder der Geburtszange hält sie mit großem Brimborium geheim, und toleriert damit den Tod tausender Frauen. Die zwei Forscher, mit denen Flemming seinen Nobelpreis für Penicillin teilte mussten später entdecken, dass jemand anders das Verfahren patentiert hatte - und nun für die Nutzung bezahlen. Selbst der Erfinder der ersten Polioimpfung, wird zwar berühmt für das Zitat „You wouldn’t patent the sun“ rechnet die Möglichkeit aber vorher sicherheitshalber mal durch. Trotzdem ist die Geschichte des Insulins kein Einzelfall. Von den 60 Medikamenten, die heute noch als größte Durchbrüche gelten, entstanden fast alle ohne Patentschutz. Auch Deutschland führt jahrelang die pharmakologische Forschung – indem es zwar Verfahren, aber keine Ergebnisse schützt. Finanziell kann sich das durchaus lohnen. Weil der zeitliche Vorsprung die Marktmacht sichert, Patentfreiheit eben auch freien Zugriff auf Komponenten ermöglicht, oder weil 2/3 der Forschungsgelder ohnehin staatliche sind. Aber wie oft steht diese Frage eigentlich am Anfang einer Entdeckung?

Diejenigen die an der Uni über Grundlagen tüfteln, können auf Profit ungefähr so sehr vertrauen, wie auf Professuren. Wahrscheinlich arbeiten sie eh noch Vollzeit auf einer Doktorandenstelle, für die man sie aus unklaren Gründen nur zu 50 % bezahlt. In ihrer Freizeit lektorieren sie umsonst für wissenschaftliche Verlage, die man im Gegenzug für die Veröffentlichungen bezahlt. Wirkt das auf Sie wie Menschen mit einem guten Gespür für Finanzen? Wenn wir dagegen überzeugt sind, dass Spitzenforschung genau diese finanzielle Anreize braucht, wieso fangen wir dann nicht bei der öffentlichen Forschung an? Vernünftige Bezahlung schon ab dem Master, Projektgelder und finanzielle Sicherheit.

Aber das macht natürlich niemand. Weil jeder weiß, dass es auch so funktioniert.

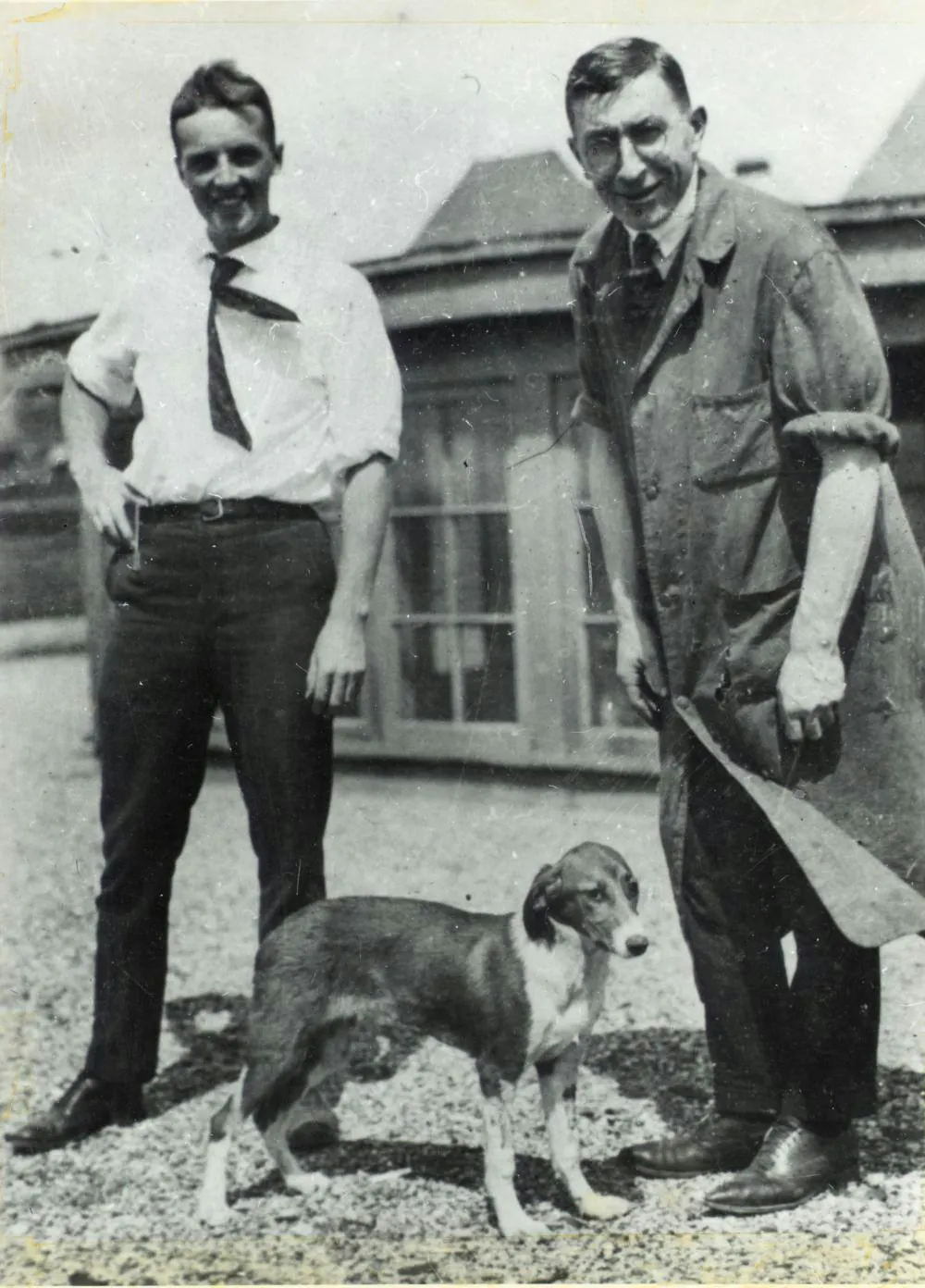

Banting und Best bei der Arbeit (Fotograf unbekannt)