Die Gründerin von Lauchhammer

Hintergrund / Industrie in Oberspreewald-Lausitz

August 2025

Vor 300 Jahren gründete eine Adelige den ersten Industriebetrieb der Niederlausitz. Mit Benedicta von Löwendal begann Lauchhammers Aufstieg zum Industriezentrum. Doch nun steht das Erbe der Unternehmerin vor dem Aus.

Von Christine Keilholz

Eine Ehekrise im Haus Löwendal brachte alles in Gang. Heute würde man sich scheiden lassen. Doch vor 300 Jahren war das keine Option. Die Löwendals trennten sich stillschweigend. Er blieb als Minister in Dresden. Sie zog auf das Gut der Familie im heutigen Lauchhammer. So sahen sie sich selten.

Für Lauchhammer war das ein Glück. Sonst wäre die Stadt, die heute 14.000 Einwohner hat, wohl nicht entstanden. Bis dahin waren es nur ein paar Dörfer im Wald, in denen arme Bauern kargen Boden beackerten. Etliche Industriestädte der Lausitz sind auf ähnliche Weise entstanden, als öffentliche Infrastruktur rund um eine Fabrik, eine Grube oder eine Hütte. Lauchhammer war die erste, lange bevor es mit der Braunkohle losging.

Die Ehekrise in der örtlichen Adelsfamilie verwandelte die westliche Niederlausitz vom gottverlassenen Winkel in eine Industrieregion, wo Hochöfen rauchten. Möglich war das nur, weil die verlassene Ehefrau Benedicta Margaretha von Löwendal (1683 bis 1776) sich als fähige Unternehmerin erwies.

Industriewunder wiederholen

In diesen Tagen feiert Lauchhammer die Freifrau und ihr Unternehmen. Das Jubiläum, das Ende August beim Stadtfest seinen Höhepunkt findet, erinnert an 300 Jahre Industriegeschichte. Ausgerechnet jetzt scheint diese Erfolgsgeschichte an ihr Ende zu kommen. Die Kunstgießerei Lauchhammer ist insolvent. Zuletzt wurde noch auf den örtlichen Investor Peter Richter gehofft. Doch der Unternehmer und seine in IKR Richter Group haben vor wenigen Wochen erklärt, die Gießerei samt ihrem maroden Gebäude nicht kaufen zu wollen.

Es ist nicht der einzige wirtschaftliche Rückschlag, den Lauchhammer verkraften muss. Für die Halle, die der Rotorenhersteller Vestas zurückgelassen hat, ist noch kein Investor gefunden. Die Chinesen von SVolt, die fest zugesagt hatten, sind im Mai 2024 abgesprungen. Mit Vestas und SVolt im Spiel sah es aus, als könne Lauchhammer das Ende der Kohleindustrie meistern. Nun ist wieder alles offen.

Einst war die Stadt mit acht Brikettfabriken, einer Kokerei und dem Schwermaschinenbau der Takraf ein Zentrum der Lausitzer Kohle. Heute steht Lauchhammer als Industriestandort im Schatten des benachbarten Chemieclusters Schwarzheide. Trotz intensiver Vermarktung durch das Land kam noch keine bedeutende Ansiedlung zustande. Fraglich, ob sich das historische Industriewunder wiederholen lässt.

Rückkehrerin mit Unternehmergeist

Bededicta von Löwendal war ausgebrochen aus der Rolle, die in Zeiten Augusts des Starken für Frauen vorgesehen war. Sie kam zurück auf ihr Gut Mückenberg, als in der Nähe Raseneisenerz entdeckt wurde. Diesen unscheinbaren Rohstoff, der leicht abzubauen war, wollte sie versilbern. Die Gegend war nicht gerade eine Kornkammer, das Leben ihres Gatten bei Hofe war teuer, also brauchte die Familie ein zweites Standbein.

Die Freifrau machte keine halben Sachen. Was hier entstand, war zeitig ein überregional bedeutsames Unternehmen, das in großem Stil produzierte. 1725 ließ Benedicta ein Eisenwerk bauen - den Hammer im Lauch, der der Stadt den Namen gab. Da war sie 42 Jahre alt. Zuerst entstanden einfache Gebrauchswaren wie Töpfe, Pfannen und Kessel. Das Eisen aus Lauchhammer hatte einen hohen Anteil an Phosphor, der ermöglichte dünnes Gießen.

Das Werk war ihr Werk. Ehemann Woldemar von Löwendal wollte kein Unternehmer sein. Vom Wirtschaftswunder am Lauch-Hammer bekam der Freiherr, dem das Land gehörte, wenig mit. Das neue Werk brachte Strukturwandel und Binnenmigration. Bauern der Umgebung ließen ihre Hacken fallen und folgten dem Lockruf der gut bezahlten Arbeit.

Wachstum in der nächsten Generation

Diese Arbeit war innovativ. Verfahren wie Hohlguss, Wachsauschschmelzen oder Sandguss gab es schon in der Antike. Sie mussten nur wiederentdeckt werden. Das geschah in Lauchhammer. Der Kunstguss nahm erst mit Benedictas Nachfolgern Fahrt auf. Die Freifrau hatte auch Gespür für gutes Personal. Ihre vier Kinder waren früh gestorben. Patensohn Detlev war geschäftstüchtig und dazu ein künstlerisch kreativer Kopf. Ihm vererbte Benedicta von Löwendal alles, als sie 1776 mit 93 Jahren starb.

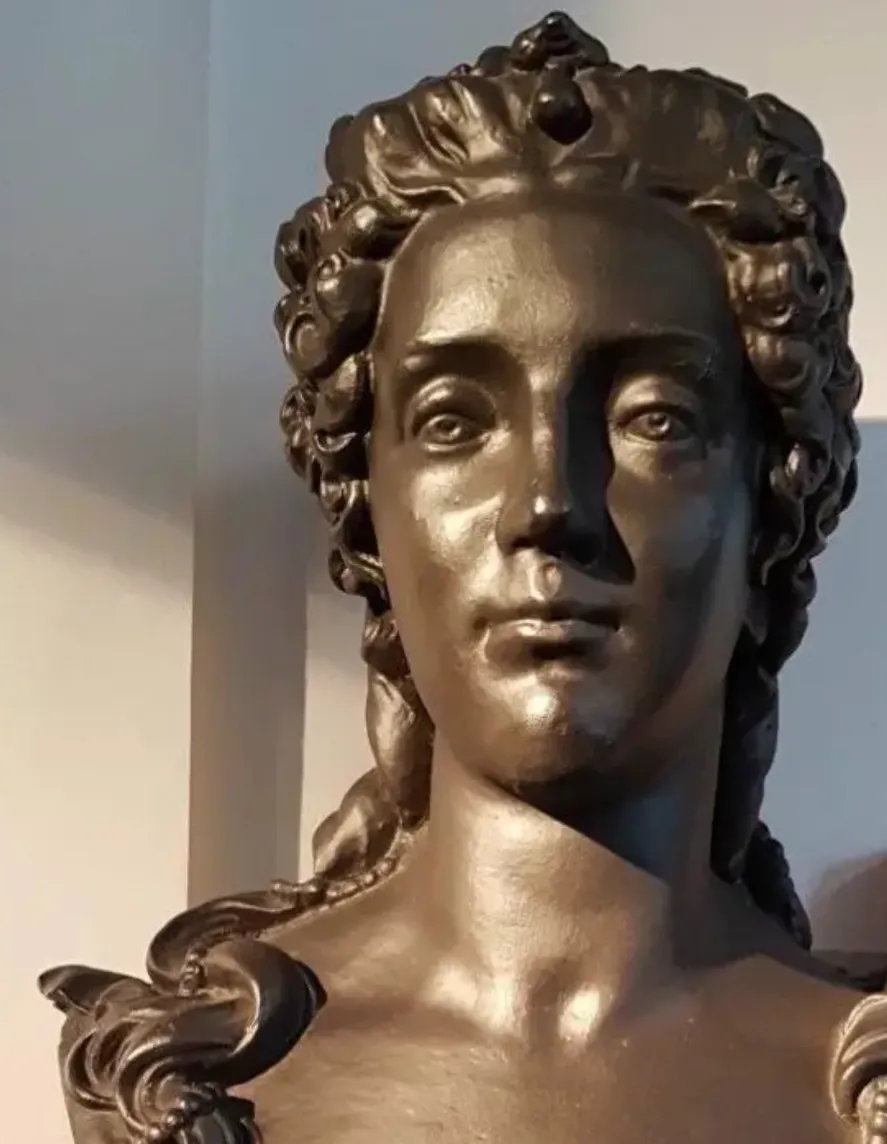

Detlev Graf von Einsiedel engagierte Bildhauer aus Dresden und etablierte den Hohlguss für große Figuren an einem Stück. Auch das geschah zur rechten Zeit, um gute Geschäfte zu machen. Mit dem Klassizismus war es um 1800 in Mode, sich antik inspirierte Güsse in Schlösser und Parks zu stellen. So entstanden Repliken griechischer Köpfe und römischer Statuen für die Kaminsimse von Adeligen und Bürgern mit Geld.

Im Kunstgussmuseum neben der Gießerei sind auch die Massenprodukte zu sehen, von denen die Gießerei Lauchhammer zeitweise lebte. Dazu gehören Christbaumständer, Kerzenständer und in Eisen gegossene politische Statements aus vergangenen Zeiten.

Kaiser und Könige als Massenware

Für fast 200 Jahre blieb der Betrieb in der Familie. Die Einsiedels pflegten gute Beziehungen zu den Höfen in Dresden und Potsdam. Als die Gegend an Preußen fiel, wurde Lauchhammer eine der königlich Preußischen Gießereien. Doch da ging es mit dem Rohstoff Raseneisen schon zu Ende. Um die Produktion fortzusetzen, musste aus dem Erzgebirge importiert werden. Der Mehraufwand lohnte sich dennoch, denn die Gießerei lief prächtig. Großplastiken waren gefragt in Kaisers Zeiten, die auf gut sichtbare Machtbeweise in Eisen setzte. In Lauchhammer entstanden gigantische Kaiser, Könige und Luther-Standbilder.

Von solchen Großprojekten kann die Firma heute nur noch träumen. 2018 gründeten die Brüder Maxim und Eugen Engelmann die Kunstgießerei neu. Zu ihren Aufträgen gehörte die Toranlage für den Branitzer Park in Cottbus. Für das Berliner Humboldt Forum stellten die Gießer zwei Schrifttafeln her, für das Kongresszentrum in Ilmenau ein Wappen aus Bronze. Das Landtagsgebäude in Potsdam bekam ein Treppengeländer aus Lauchhammer.

Doch das hat nicht gereicht. Im Oktober 2024 musste der Traditionsbetrieb Insolvenz anmelden. Drei Jahrhunderte nachdem Benedicta von Löwendal ihren ersten Hochofen errichten ließ. Die Geschichte der visionären Freifrau zeigt aber auch, dass Strukturwandel möglich ist. Lauchhammer hat ihn schon einmal geschafft.